পর্ব-২১:একসাথে পথ চলা

অনেএএ-এএকদিন পর লিখতে বসলাম। আশা করি ভুলে যাননি! ভুলে গেলে সমস্যা নেই, পড়ে আসেন আগের পর্বগুলো।

তো, শুরু করা যাক!

কুদ্দুস আর হোসুইনের কথা মনে আছে না? ওইযে, দুইজন একই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলো? হ্যা, ওরাই।

এইবার আর বউ নিয়ে না, এইবার ওরা জমি-জমা নিয়ে কিলাকিলি করছে। বছিরনগরে ৪ বিঘা জমি, কুদ্দুস দাবি করে যে এইটা ওর পিতৃপুরুষের জমি, হোসুইন দাবি করে যে ওর!

কিন্তু কেউই কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে না।

গ্রামের মুরুব্বিরা সালিশ করে বললো যে ১ মাস কুদ্দুস ওই জমি ব্যবহার করবে, আর ১ মাস হোসুইন। এভাবে বছরে ছয়মাস করে দুইজন ব্যবহার করবে।

কিন্তু ওরা তাতেও সন্তুষ্ট না।

মুরুব্বিদের ইয়া লম্বা লম্বা লেকচার শুনে যখন ওদের মানসিক ভারসাম্য টলমল করছে, তখন শেষমেষ ওরা টিকতে না পেরে সিদ্ধান্ত নিলো যে ওরা দুইভাগ করে জমি নিয়ে যাবে।

নিলো, দুইজন সেখানে বাড়ি বানালো, শান্তিতে বসবাস করতে থাকলো।

এখানে কী ঘটেছে?

একজন যদি জমি নিতো, আরেকজন না খেয়ে মরতো।কুদ্দুস আর হোসুইন আধা আধা করে নিলো, কেউই না খেয়ে থাকবেনা, আবার কেউ বেশিও খাবেনা।

মানে একটা ভালোই অবস্থা। দুইজন একে অন্যের সাথে মানিয়ে নিয়েছে।সব সমস্যায় একে অন্যকে সাহায্য করে, একজনের বিপদে অন্যজন এগিয়ে আসে।

কয়েকছর পর এভাবে একসাথে থাকার পর দেখা গেল যে তারা আর একা থাকতে পারছে না, একজনকে ছাড়া আরেকজনের মন লাগে না!

এই ঘটনা যদি বিবর্তনে ঘটে, তাকে বলে সিম্বায়োসিস।

উপরের উদাহরণটা আসলে খুবই দুর্বল সিম্বায়োসিসের মতো একটা জিনিসকে ব্যাখ্যা করার জন্য।

সিম্বায়োসিসের অনেক প্রকারভেদ আছে, অসংখ্য উদাহরণ আছে। প্রত্যেকটা নিয়ে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করবো। দু-একটা ঘটনা বলে সিম্বায়োসিস ব্যাখ্যা করা যায় না।আপাতত কিছু সাধারণ জ্ঞান দিয়ে যাই।

সিম্বায়োসিস শব্দের উৎপত্তি গ্রীক দুটি শব্দ থেকে, যার অর্থ দাঁড়ায় “একসাথে থাকা”।

এটা হলো দুইটা ভিন্ন প্রজাতি বা একই প্রজাতির দুইটি জীবের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আর লং-টার্ম বায়োলজিকাল ইন্টার্যাকশন।

সিম্বায়োসিসে অংশগ্রহণকারী জীবদ্বয়কে বলে সিম্বায়োন্ট। অনেক ক্ষেত্রে সিম্বায়োন্টরা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একসাথে বিবর্তিত হয়, এটাকে বলে কো-ইভোলুশন।

সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, অর্থাৎ জীবদ্বয় তখন একে-অন্যকে ছাড়া বাঁচতেই পারে না। #Relationship_Goals

আবার কিছুক্ষেত্রে এই রিলেশনশিপ ঐচ্ছিক, মানে একে-অন্যকে ছাড়াও বাঁচতে পারে, কিন্তু আলাদা হয়ে বাঁচতে চায়না, একসাথেই থাকতে চায়। এটাও একপ্রকার #Relationship_Goals

এই সিম্বায়োসিসের সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে ১৩০ বছর ধরে মারামারি ছিলো, শেষমেষ ২১ শতকে এসে তারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, উপরে যেটা বলেছি।

থাক, আজ এ পর্যন্তই। আগামী বেশ কয়েকটা পর্ব এই সিম্বায়োসিস নিয়েই চলবে।

পর্ব-২২:একসাথে পথ চলা(২)

গতপর্বে সিম্বায়োসিস নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। আজ আমরা তার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে জানবো।

দেহের ওপর ভিত্তি করে সিম্বায়োসিস দুই রকমের হয়। যখন দুইটা সিম্বায়োন্ট এর দেহ এক হয়ে যায়, মানে একই দেহের মধ্যে দুইটা ভিন্ন প্রাণী বাস করে, তখন তাকে বলা হয় কনজাঙ্কটিভ(সংযোজক) সিম্বায়োসিস।

আর বাকি সব রকমের সিম্বায়োসিস হলো ডিসজাঙ্কটিভ বা বিয়োজক, মানে সিম্বায়োন্টদের দেহ আলাদা থাকে।

যখন একটা সিম্বায়োন্ট আরেকটার দেহের ওপরে মানে দেহের বাইরে বসবাস করে, তাকে বলে এক্টোসিম্বায়োসিস।

যেমন-মানুষের মাথার উঁকুন। আর যখন একটা সিম্বায়োন্ট আরেকটার দেহের ভেতরে বা টিস্যু আবরণীর ভেতরে বসবাস করে, তখন তাকে বলে এন্ডোসিম্বায়োসিস।

যেমন-শিমের মূলজ অর্বুদে বসবাসকারী rhizobia নামক ব্যাকটেরিয়া। উদ্ভিদের মূলের মধ্যে গোল গোল যে ফোলা অংশগুলো থাকে, তাদের বলে Root nodule বা মূলজ অর্বুদ। এসব ব্যাকটেরয়া শিম গাছকে নাইট্রোজেনের জোগাড় করে দেয়। এ নিয়ে পরে আরো বিস্তারিত লিখবো।

আচ্ছা, এন্ডোসিম্বায়োসিস আর কনজাঙ্কটিভ সিম্বায়োসিস, দুইটা অনেকটা একই রকম না? এন্ডোসিম্বায়োসিসে একজন আরেকজনের দেহে ঢুকে যায়,আর কনজাঙ্কটিভে দুইজনের এক দেহ হয়ে যায়। এদের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে।

কনজাঙ্কটিভে দুইজনের দেহ এক হয়ে যাওয়া মানে একই দেহ দিয়ে দুইজন কাজ চালায়, দুইজনের দেহ আলাদা করা যায়না। আর এন্ডোসিম্বায়োসিসে দেহ আলাদা করা যায়, আলাদাভাবে দুইজনের দেহ শনাক্ত করা যায়।

দুইজন ভিন্ন দুইটা দেহ দিয়ে কাজ করে,শুধু একটা দেহ আরেকটার ভিতর ঢুকে থাকে।একজনের দেহ থেকে আরেকজনকে বের করে আনা যায়।

বুঝলেন?

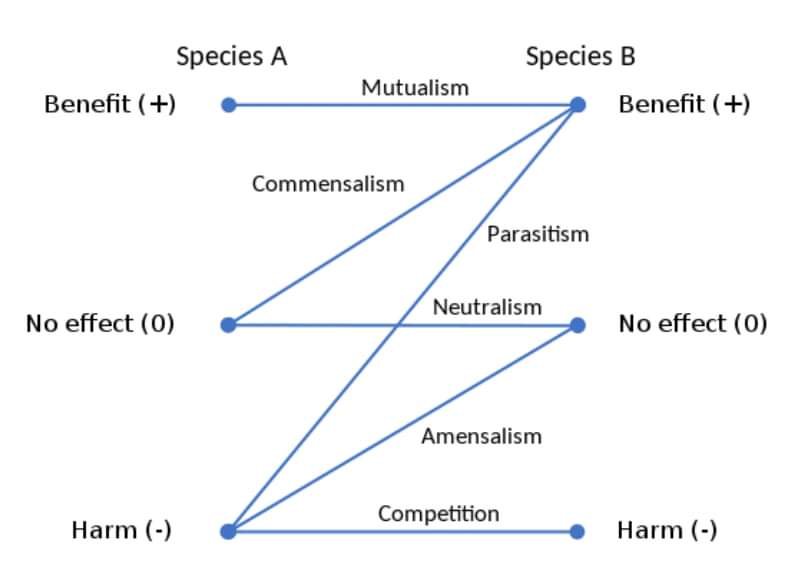

এবার প্রধান ভাগগুলো, দুইজন সিম্বায়োন্ট এর লাভ-ক্ষতির ওপর নির্ভর করে সিম্বায়োসিসকে বেশ কয়েকটা ভাগ করা হয়।

“কম্পিটিশন” বা প্রতিযোগিতাও একরকমের সিম্বায়োসিস। টিকে থাকার প্রতিযোগিতা,অনেকটা নেগেটিভ সিম্বায়োসিসের মতো।

এতে শেষমেষ দুইজনেরই কিছু না কিছু ক্ষতি হয়।একজনের ফিটনেস বা “সামর্থ্য” আরেকজনের উপস্থিতিতে কমে যায়। মনে করেন কুদ্দুস আর হোসুইন জমির জন্য মারামারি করলো।

হোসুইনের বাপ বিশাল বড় নেতা, ওর পাওয়ার বেশি। তাই হোসুইনের সামনে কুদ্দুসের হাওয়া টাইট হয়ে যাবে। এরকম।

কম্পিটিশন হতে পারে যৌন সঙ্গীর জন্য, খাদ্যের জন্য, এলাকার জন্য বা অন্য যেকোনো কিছুর জন্য। কম্পিটিশন নানা ভাবে হতে পারে, প্রধানত প্রত্যক্ষ মারামারির করেই হয়।

এইটাও একপ্রকার সহাবস্থান বা সিম্বায়োসিস, কিন্তু উলটো দিক দিয়ে। যেভাবে বিপরীত ভেক্টর যোগ করার নামই ভেক্টরের বিয়োগ, সেরকম অনেকটা।

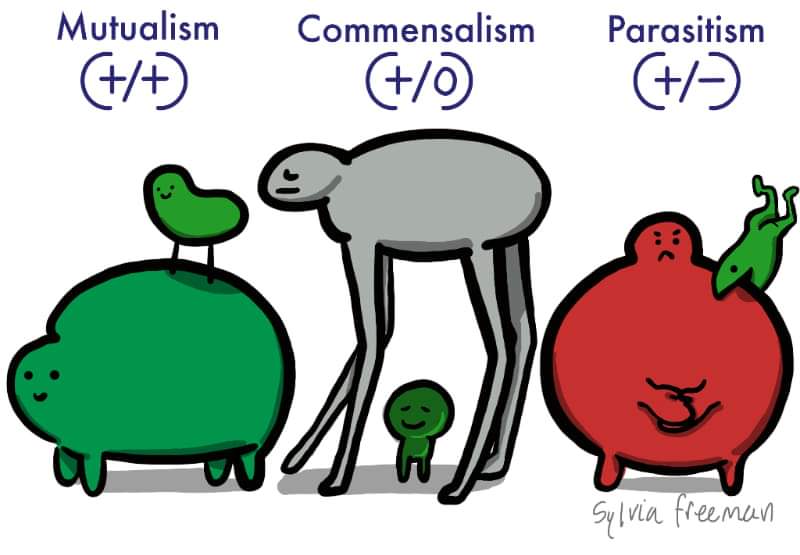

এরপর আছে মিউচুয়ালিজম। বাংলায় “পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহাবস্থান”। বুঝতেই পারছেন, এতে দুই সিম্বায়োন্ট এরই উপকার হয়। একে Interspecies reciprocal alturism ও বলা হয়। এ নিয়ে অনেক কথা, আগামী পর্বগুলোতে বিস্তারিত লিখবো।

মিউচুয়ালিজম এর একটা উদাহরণ হলো- Goby & Shrimp. “গবি”র বাংলা নেই মনে হয়, একধরনের ছোট মাছ। এরা চিংড়ির সাথে মিউচুয়ালিস্টিক সিম্বায়োসিস ঘটায়।

চিংড়ি সমুদ্রের তলে বালিতে গর্ত করে, সেই গর্তে গবি আর চিংড়ি একসাথে বাস করে। চিংড়ির কী লাভ?

চিংড়ি চোখে কিছুই দেখে না বলা যায়, তাই গর্তের বাইরে শিকারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া অনেক কঠিন ওর একার জন্য।

এখানেই গবি কাজে আসে।

গবি যখনই দেখে যে কোনো শিকারী আছে আশেপাশে, তখন নিজের লেজ দিয়ে চিংড়িকে ধাক্কা দেয়। চিংড়ি বুঝে যায় যে শিকারী আছে, দুইজন দ্রুত দৌড় দিয়ে গর্তে ফিরে যায়।

সাঁতার দিয়ে আরকি! #BFF

এরপর আছে কমেনসালিজম। এখানে একজনের উপকার হয়, আরেকজনের উপকার-অপকার কিছুই হয়না। যেই প্রাণী উপকৃত হয়, তাকে বলে কমেনসাল। এই কমেনসাল নানাভাবে উপকৃত হতে পারে।

যেমন- বিভিন্ন পাখি, যারা গাছের কাণ্ডের গর্তে থাকে। এতে গাছের তেমন কোনো উপকার হয়না, তবে পাখির ঠিকই উপকার হয়।

প্যারাসাইটিজম, পরাশ্রয়িতা। এখানে প্যারাসাইট বা পরজীবীটা উপকৃত হলেও হোস্ট, বা যার দেহে প্যারাসাইটটি বাস করে, সে অপকৃত হয়। সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো আমাদের অন্ত্রের কৃমি।

মিমিক্রি বা অনুকরণ।এক্ষেত্রে একটা প্রজাতি অন্য একটা প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য নকল করে, যাতে অন্য প্রজাতিটি সেই বৈশিষ্ট্যের ফলে যেসব সুবিধা পেতো, সেগুলো যেন তারাও পায়।

যেমন- কোয়েল পাখি কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, যাতে বাচ্চা বড় করে তুলতে কোয়েলের অতিরিক্ত শ্রম না দেয়া লাগে! এজন্য কোয়েল পাখির কাকের ডিমের মতো ডিম পাড়া, যাতে কাক সেই ডিমকে আলাদা করে চিনে রিজেক্ট করতে না পারে, এইটাই মিমিক্রি।

এমেনসালিজম, এই ক্ষেত্রে একটা সিম্বায়োন্ট আরেকটা সিম্বায়োন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়না। কিন্তু আরেকজনের ক্ষতি হয়, অনেক ক্ষেত্রে মারা যায়।

যেমন-যদি কোনো বড় গাছের ছায়ার নিচে একটা অন্য গাছের ছোট চারা বোনা হয়, তাহলে বড় গাছটার কারণে ছোট গাছ রোদ-বৃষ্টি পাবে না, বড় গাছটা মাটি থেকে সব খণিজও টেনে নিয়ে যাবে।

বড় গাছ কিন্তু এখানে চারার দ্বারা প্রভাবিত না, কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে একদিন ছোট চারা গাছটা মারা যাবে।

পর্ব-২৩:একতাই বল

গতপর্বে সিম্বায়োসিসের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে সাধারণ কিছু আলোচনা করেছিলাম। আজ থেকে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

সবার আগে, মিউচুয়ালিজম, পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহাবস্থান।

আবার মনে করিয়ে দেই, মিউচুয়ালিজমে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়।

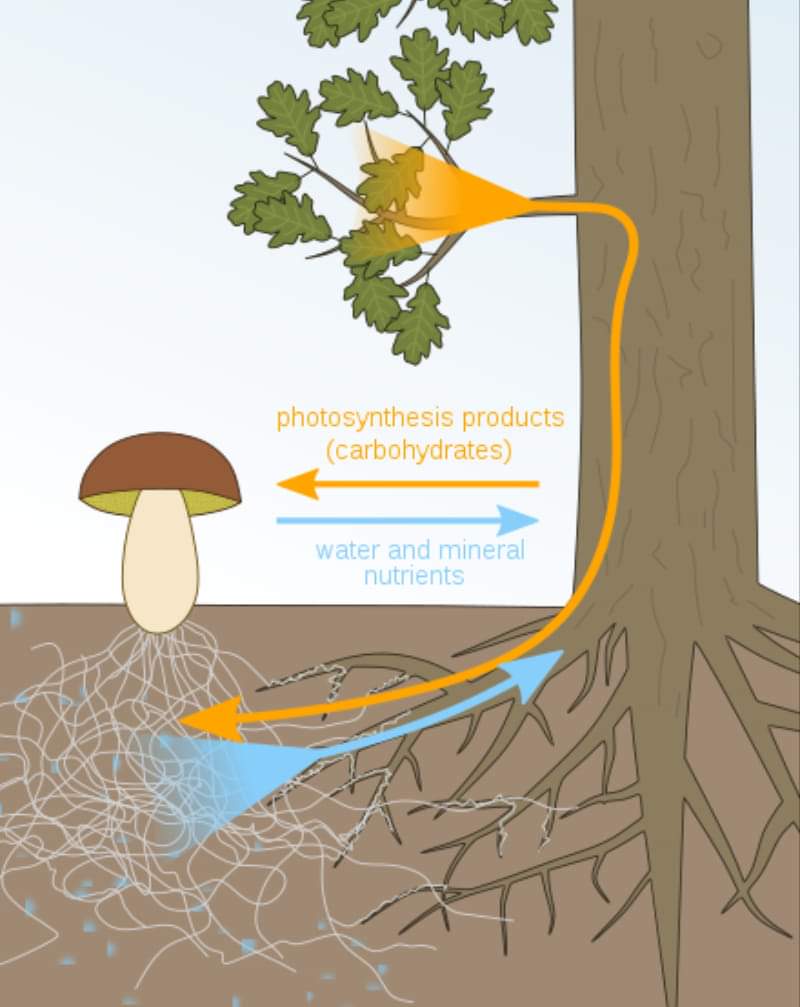

Mycorrhiza নামে একটা জিনিস আছে। সবুজ উদ্ভিদের মূল অঞ্চল আর ছত্রাকের মধ্যকার সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপকে বলে মাইকোরাইযা। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিচুয়ালিজম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যারাসাইটিজম হতে পারে।

তো, মাইকোরাইযাতে ছত্রাক নিজের হোস্ট উদ্ভিদের মূলের টিস্যুকে কলোনাইয করে ফেলে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শর্করা ছত্রাককে দেয় আর ছত্রাক উদ্ভিদকে মাটি থেকে বিভিন্ন পুষ্টিদ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়।ফলে উভয় সিম্বায়োন্ট সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকে।

বিভিন্ন ফসিল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীন কালে যেসব উদ্ভিদের মূল সুগঠিত থাকতো না, তাদের মূল অঞ্চলে Mycorrhizal association গড়ে উঠতো।মানে ইয়া বড় দলবল বেঁধে ছত্রাক বাসা বানাতো। ফলে মূলের অভাবে যেইটুকু পুষ্টি শোষণে সমস্যা হতো, ছত্রাক তা জোগান দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে দিতো।রিটার্ন হিসেবে উদ্ভিদ থেকে টেনে নিতো খাদ্য উপাদান।

বর্তমানে মাটির ওপরে বসবাসকারী প্রায় ৪৮ শতাংশ গাছ-পালা এই মাইকোরাইযার ওপর নির্ভর করে অজৈব পুষ্টি উপাদানের জন্য।

অন্যদিকে, আমরা জানি যে অসংখ্য উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করে বীজের মাধ্যমে। এই বীজ ছড়িয়ে দিতে অধিকাংশ সময় কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীরা উদ্ভিদকে সাহায্য করে।

যেমন- অনেক পশু-পাখি উদ্ভিদের ফল খায়, কিন্তু ফলের বীজ হজম করতে পারে না। ফলে মলের সাথে সেই বীজ বের হয়ে যায়। তো প্রাণীটাতো আর এক জায়গায় দাড়ায়ে থাকে না, ঘুরতে-ফিরতে-চলতে কিংবা উড়তে এই বীজ ছড়িয়ে যায় দূর-দূরান্তে।

ফলে সেখানে আবার নতুন করে গাছ হয়। এটাও মিউচুয়ালিজম।

এখানে উদ্ভিদ প্রাণীটাকে ফল দিয়ে সাহায্য করছে, আবার প্রাণীটা উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য করছে।

দেখা গেছে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ৭০-৯০ শতাংশ উদ্ভিদ নিজেদের বীজ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

এখন,উপরের উদাহরণ দুইটা পড়েছেন তো? এইটুকুতো বুঝেছেনই যে দুইটাই মিউচুয়ালিজম, মানে উভয় সিম্বায়োন্ট একে অন্যের উপকার করছে। কিন্তু এই উপকার বেসিকালি কয়ভাবে হয়েছে ?

দুই ভাবে।

service & resource, সেবা এবং সামগ্রী।

উপরে যে দুইটা উদাহরণ দিলাম সেখানে মাইকোরাইযা তে কী হচ্ছে?

উদ্ভিদ ছত্রাককে শর্করা দিচ্ছে। এই শর্করা কী? একপ্রকার সামগ্রী, যা ছত্রাকের প্রয়োজন।

আবার ছত্রাক উদ্ভিদকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান দিচ্ছে। এই পুষ্টি উপাদান কী?

এটাও একপ্রকার সামগ্রী, যা উদ্ভিদের প্রয়োজন।

আবার দ্বিতীয় উদাহরণ, বীজ ছড়িয়ে দেয়া। এখানে কী হচ্ছে? উদ্ভিদ প্রাণী কে ফল দিচ্ছে। ফলটা হলো সামগ্রী, যা প্রাণীর প্রয়োজন ক্ষুধা মিটানোর জন্য। কিন্তু রিটার্নে প্রাণীটা কী উদ্ভিদকে কোনো “সামগ্রী” দিচ্ছে?

না।

তাহলে প্রাণীটা কী দিচ্ছে?

Service বা সেবা। প্রাণীটা উদ্ভিদের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির কাজ করে দিচ্ছে।

এই সার্ভিস আর রিসোর্স বা সেবা আর সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে মিউচুয়ালিজম তিন প্রকার। এই তিন প্রকার নিয়ে আলোচনা করবো আগামী পর্বগুলোতে।

পর্ব-২৪:মৌমাছির গল্প

আমরা জেনেছি যে সেবা আর সামগ্রী, এই দুইটির আদান-প্রদানের মাধ্যমে মিউচুয়ালিস্টিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সেবা-সামগ্রী, এই দুইটা জিনিস কয়ভাবে নেয়া-দেয়া করা যায়?

তিনভাবে।

সেবা দেয়া,সামগ্রী নেয়া; Service-resource relationship

সেবা দেয়া,সেবা নেয়া; Service-service relationship

সামগ্রী দেয়া,সামগ্রী নেয়া;Resource-resource relationship.

সার্ভিস-রিসোর্স রিলেশনশিপে একজন সেবা করে, একজন সামগ্রী দেয়। এর বেশি কিছু বোঝার নেই আসলে। এই সম্পর্কটা আবার তিন রকমের হয়।

১. Pollination/পরাগযোগ/পরাগমিলন: পাখি, কীট, পতঙ্গ, পোকা-মাকড়, এমনকি অনেক পশুও ফুলের মধু খেতে আসে, তখন পুরুষ ফুলের ওপর থেকে পরাগরেণু জীবটার দেহে লেগে যায়। জীবটা যখন আবার আরেক ফুলে যায়, তখন সেই পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে নিষেক ঘটায়। ফলে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়। এভাবে পরাগায়ণ ঘটানোর মাধ্যমে জীবটা উদ্ভিদকে সেবা দেয়, আর উদ্ভিদ জীবকে খাদ্য সামগ্রী দেয়।

বিশেষ উদাহরণ হলো মৌমাছি। এরা ফুল থেকে প্রধানত nectar(মধু) আর pollen(পরাগরেণু) সংগ্রহ করে, যা যথাক্রমে শর্করা আর প্রোটিনের ভালো উৎস। কিন্তু মাঝে মাঝে এরা তৈল,সুগন্ধী,রেজিন বা ওয়্যাক্স এর জন্যও ফুলে-ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এই ঘোরা-ফেরার মধ্যে নিজের অজান্তেই এরা ফুলের পরাগায়ণ ঘটিয়ে ফেলে।

আরো মজার ঘটনা হলো, মৌমাছি আর ফুলের কো-ইভোলুশনতো ঘটেছেই, খোদ মৌমাছির উৎপত্তিই ঘটেছে এই পলিনেশনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।

মৌমাছিদের আদিপিতা ছিলো wasp, বাংলায় যাকে আমরা বোলতা বা ভীমরুল বলি(যারা কামড় খাইছেন তাদের জন্য আমার সমবেদনা)। এই বোলতারা মূলত অন্যান্য পোকা-মাকড় খেয়ে থাকতো।

এখন পোকা-মাকড় তো নানা জায়গায়, ফুল-লতা-পাতায় ঘুরে বেড়ায়। যখন পোকা-মাকড়রা ফুলের ওপর দিয়ে চলাচল করতো, ফুলের মধু বা পরাগরেণু তাদের দেহে লেগে যেত।আর বোলতারা এই ধরনের পোকা-মাকড়ও খেতো। যখন বোলতারা নিজের লার্ভাদের সেই নেক্টার আর পলেন লাগানো পোকা-মাকড় খাওয়ালো, সেসব লার্ভারা প্রোটিন-শর্করা বেশি পরিমাণে পেলো, তাদের ফিটনেস বাড়লো।

এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নেক্টার-পলেন ভক্ষণকারী বোলতাদের ফিটনেস বাড়তে থাকলো। ফলে ছোটকালে নেক্টার-পলেনযুক্ত পোকা-মাকড় খাওয়া বোলতারা বড় হয়েও “সেই স্বাদ ভুলতে পারলোনা”। এখন নেক্টার-পলেন সংগ্রহ করতে গেলে নিশ্চই ফুলের কাছে যেতে হবে!

ওদিকে, গুবরে পোকার মতো পোকা-মাকড় আগে থেকেই ফুলের পরাগায়ণ বা পলিনেশন ঘটানোর কাজ করতো। তাই তাদের সাথে ফুলের একটা কো-ইভোলুশন আগে থেকেই হয়েছিলো। পোকারা যাতে পলেন সংগ্রহ করতে পারে, এজন্য ফুলগুলোর আকৃতি কাপের মতো আর অগভীর হয়ে বিবর্তিত হয়েছিলো।

আসলে ব্যাপার কী? ফুল স্বাভাবিকই ছিলো। কিন্তু মিউটেশন হয়ে যাদের আকৃতি একটু কাপের মতো হয়েছে আর যারা অগভীর, উঁচু-উঁচু হয়েছে, তাদের পরাগরেণু পোকার গায়ে সহজে লেগেছে, তাদের ভেতরেই পরাগরেণু প্রবেশ করেছে সহজে। ফলে তাদের মিউটেশনটা পরের প্রজন্মে পাস হতে পেরেছে বেশি, তাই একসময় সব ফুলই ওরকম অগভীর কাপের মতো

হয়ে গিয়েছিলো।

এবার এখানে আসলো পলেন-খাদক বোলতারা। এখন এই বোলতাদের সাথে ফুলের কো-ইভোলুশনের মাত্রা মারাত্মক বেড়ে গেল। যেসব বোলতার জিহ্বা একটু লম্বা ছিলো, তারা গভীর থেকে পলেন আর নেক্টার সংগ্রহ করতে পারলো ভালো। আবার যেসব ফুলের টিউব আকৃতির অংশ লম্বা ছিলো বেশি, সেখানে পলেন-নেক্টার ধরতো বেশি। তাই বোলতারা ওখানেই যেত। এভাবে যেসব বোলতার জিহ্বা লম্বা, আর যেসব ফুলের টিউব লম্বা, তাদের একসাথে কো-ইভোলুশন ঘটলো। উদাহরণ হলো Amegilla cingulata প্রজাতির মৌমাছি আর Acanthus ilicifolius প্রজাতির ফুল।

আবার অনেক মৌমাছির প্রজাতি scopal hair, পায়ে বা পেটে পশমের মতো অংশ ডেভেলপ করলো, এতে তারা পলেন আর নেক্টার সংগ্রহ করতে পারলো বেশি।

কেউ কেউ আবার পলেন বাস্কেট, পিছনের পায়ে বাস্কেটের মতো অংশ ডেভেলপ করলো, এতেও তারা নেক্টার-পলেন সংগ্রহ করতে পারলো বেশি। এতে সেসব ফুলের প্রজনন বাড়লো যাদের পলেন-নেক্টার ছিলো বেশি, আর যারা মিউটেশনের ফলে অভিনব পদ্ধতিতে নেক্টার আর পলেন দান করতে পারতো।

এভাবে বোলতা থেকে মৌমাছির বিবর্তন ফুলের সাথে কো-ইভোলুশনের মাধ্যমে ঘটলো। সবই সম্ভব হলো পলিনেশনের কারণে, যা একটা সার্ভিস-রিসোর্স রিলেশনশিপ। যা মিউচুয়ালিস্টিক সিম্বায়োসিস!

মৌমাছির বিবর্তনের সুন্দর সুন্দর ফসিল রেকর্ড দেখতে চলে যান এই লিংকে

পর্ব-২৫:পয়-পরিষ্কার করে বিবর্তন

আমরা সার্ভিস-রিসোর্স রিলেশনশিপের তিনটা প্রকারের মধ্যে একটা, পলিনেশন বুঝে নিয়েছি। আজ আরেকটা নিয়ে জানবো।

পরিষ্কার পানির উন্মুক্ত জলাশয়ে Lobster বা গলদা চিংড়ির মতো দেখতে একধরনের মাছ পাওয়া যায়, যাদেরকে Crayfish বা Freshwater Lobster বলে। তো, এদের বহিঃকঙ্কাল আর ফুলকায় নানা ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজমরা বাসা বাঁধে, বা কলোনাইজ করে ফেলে। দেখা যায় কী, Branchiobdellida বর্গ বা Order এর এক প্রকার জোঁক-সদৃশ ক্ষুদ্র পোকা,ওইসব মাইক্রোঅর্গানিজম ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।এজন্য এদেরকে Crayfish Worm ও বলে।

এটা নিশ্চই সিম্বায়োসিস, কারণ সম্পূর্ণ দুই প্রজাতির অংশগ্রহণ আছে। আবার মিউচুয়ালিজম, কারণ উভয়ের উপকার হচ্ছে। এটা সার্ভিস-রিসোর্স সম্পর্ক, কারণ পোকাটা সেবা করছে, আর মাছটা খাদ্য-সামগ্রী দিচ্ছে। এতটুকুতে সন্দেহ নেই নিশ্চই?

এবার, পোকাটা মাছের দেহের মাইক্রোঅর্গানিজম খেয়ে কী ধরনের সেবা দিচ্ছে?

মাছটাকে পরিষ্কার করছে, Clean করছে।

এজন্য এই ধরনের ঘটনাকে বলে Cleaning Symbiosis. এইখানে যে সেবা নেয় বা পরিষ্কৃত হয়, তাকে বলে Client বা গ্রাহক; আর যে সেবা দেয় বা পরিষ্কার করে, তাকে বলে Cleaner বা পরিষ্কারক।

এর অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়।যেমন-

ভারত মহাসাগরের প্রবালপ্রাচীরসমৃদ্ধ এলাকায়, Cleaner Wrasse নামের একপ্রকার ছোট মাছ আছে। এরা Wrasse গোত্রের(Family) Labroides গণের(Genus) মাছ।

Labroides জেনাসটাই খানদানি ক্লিনার, এদের সব প্রজাতিই ক্লিনিং এর সাথে জড়িত। এরা বিভিন্ন বড় মাছ, পটকা মাছ, Sweetlips, Groupers, প্রভৃতি মাছের দেহের বাইরের বিভিন্ন পরজীবী খেয়ে থাকে।

আবার Goby নামের এক মাছের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? সামুদ্রিক ছোট গবিদের একটা জেনাস হলো Elacatinus. এদেরকে Neon goby ও বলে, তবে বেশি পরিচিত Cleaning Gobies নামে।এরা থাকে পশ্চিম আটলান্টিকের প্রবালপ্রাচীরে।বড় বড় মাছদের দেহের ওপরের প্যারাসাইটগুলো খায়।

Cleaner shrimp নামে অনেকটা চিংড়ি মাছের মতো দেখতে একটা মাছ আছে, এরা ইন্দো-প্যাসিফিক আর ক্যারিবিয়ানের প্রবাল প্রাচীরে থাকে।এরাও বড় মাছের দেহের ওপর বসবাসকারী বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম খায়।যদিও এরা সর্বভূক,মানে সবই খায়।

আজ এইটুকুই থাক।

ক্লিনিং সিম্বায়োসিস নিয়ে অনেএএএক কথা আছে। সেই অনেক কথা বুঝতে গেলে আবার আরো অনেএএএএক কথা বলা লাগবে। তাই আগামী পর্বগুলোর বিষয়বস্তুর ক্রম একটু উল্টা-পাল্টা হতে পারে, মানিয়ে নিয়েন। পিডিএফ এ সব সাজিয়ে লিখবো।

আগের পর্ব: ১-৫