বিবর্তন!

আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ বিবর্তনের নামই শোনেনি।বাকি অর্ধেকের অর্ধেক খালি একটা লাইনই জানে,”বান্দর মানুষ হওয়ার তত্ত্ব!”,বাকি অর্ধেকের বাকি অর্ধেক আরেকটু বেশি জানে,

“মিসিং লিংক কই? প্রমাণ কই?জাস্ট এ থিওরি,ফ্যাক্ট না।বান্দরের বাচ্চা মানুষ হয়? এখনো বান্দর আছে ক্যাম্নে? সব বান্দর মানুষ না কেন?এখন বিবর্তন হয় না ক্যান?ডারউইন পাগল, মিথ্যা তত্ত্ব।ব্লা ব্লা”

আর আসলেই বিবর্তন তত্ত্ব জানে, এমন মানুষের সংখ্যা এতই কম, যে শূণ্য ধরতে দোষ নেই।বিবর্তন তত্ত্বের মতো প্রতিষ্ঠিত সুন্দর একটা তত্ত্ব নিয়ে এত গুজব,এত মিথ সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে আছে যে তাদেরকে আসল বিবর্তন বোঝানো কোনো মহামানবের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু আর না,অনেক হয়ে গেছে।আজকে সময় এসে গেছে একেকটা গুজব ধরে ধরে তার পোস্ট মর্টেম করার।

শুরু করা যাক!

1. Just a Theory! Not a fact!

সবচেয়ে কমন একটা বাক্যবান, যা বিবর্তনের বিরুদ্ধে ছুড়ে মারা হয়। কিন্তু, তারা জানেনা যে বিজ্ঞানে থিওরির স্থানটা ঠিক কোথায়।আর, তাদের ভাষাগত দুর্বলতাও আছে। আমরা দৈনন্দিন কথা-বার্তায় তত্ত্ব বা থিওরি শব্দটাকে যেভাবে ব্যবহার করি, বিজ্ঞান ঠিক সেভাবে করে না।বিজ্ঞানে থিওরির দাম আছে।আর ফ্যাক্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জিনিস।

এদের উত্তরে আমি একটা কথাই বলি,

“রিলেটিভিটিও থিওরি। ১০ তলা থেকে লাফ দেন, প্রমাণ পেয়ে যাবেন।”

থিওরি জিনিসটা বুঝতে হলে আমাদের মোট চারটা বিষয় বুঝতে হবে।

আমি দেখলাম যে গাছ থেকে নারকেল মাটিতে পড়লো। এইটা হলো ফ্যাক্ট। একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট, যার সত্যতা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।এটা কোনো প্রক্রিয়া বা প্রসেস না। যেহেতু ইভোলুশন একটা প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, তাই এটা ফ্যাক্ট হতে পারে না। কিন্তু, “ইভোলুশন হয়” এইটা ফ্যাক্ট।

আমার মাথায় এই নারকেল নিচের দিকে পড়ার কতগুলো ব্যাখ্যা আসলো, মাটি নারকেলকে টানে? কেউ নারকেল ছুড়ে মারে? অলৌকিকভাবে হয়? এমনি এমনি পড়ে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হাইপোথিসিস। একটা ফ্যাক্ট এর সম্ভাব্য সব ব্যাখ্যা।এদেরকে প্রমাণ করা যায়নি এখনো।

নিউটন আসলেন। তিনি বললেন,” এদের মাঝে একটা টান, একটা বল কাজ করে। নাম মহাকর্ষ।

পৃথিবী আর নারকেল একজন আরেকজনের কাছে যেতে চায়, পৃথিবীর ভর বেশি বলে অত যেতে পারেনা, নারকেলকেই ছুটে আসতে হয়।

এইযে আমার সূত্র, F=Gm_1m_2/d^2 দিয়ে নারকেল পড়ার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা যায়।” এটা হলো ল'(Law)।

এটা একটা পর্যবেক্ষণকৃত ফ্যাক্টকে ব্যাখ্যা করতে পারে।কিন্তু মহাকর্ষ আসলে কী, কেন, কীভাবে, তার উত্তর দেয়না। আবার বুধগ্রহের গতিপথ ব্যাখ্যাতেও নিউটনের ল’ সক্ষম ছিলোনা।

এবার সবাইকে সরিয়ে সামনে আসবেন আইন্সটাইন। তিনি এসে ফিজিক্সের জগত কাপিয়ে দেবেন।তার রিলেটিভিটি দিয়ে মহাকর্ষের চৌদ্দপুরুষের বিশ্লেষণ করে ফেলবেন।তার রিলেটিভিটির সূত্র থেকে বের হবে নিউটনের ল’। এরপর বারবার পরীক্ষা হবে, রিলেটিভিটি প্রত্যেকবার সঠিক প্রমাণিত হবে।

আর এইটাই “থিওরি”, “থিওরি” অফ রিলেটিভিটি। আরেকবার বলেন,”থি ও রি”,যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়।এ জিনিস বাতিল বা পরিবর্তন করা যায়না, তবে পরিবর্ধন করা যায়।রিলেটিভিটি ছাড়া এখনো কোয়ান্টাম জগতে অচল।

তাতে কী? একদিন সচল হবে, তখন রিলেটিভিটি আরো শক্তিশালী হবে, বাতিল না। ল’ বাতিল করা যায়।

তাহলে বুঝলেন?

থিওরির মর্যাদা পেতে হলে তাকে বারবার পরীক্ষায় পাস করতে হয়, একটা ঘটনার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। আর বিবর্তন তা করেছে।তাই, এইটা থিওরি,বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে দামী জিনিস।আর ফ্যাক্ট হওয়ারতো প্রশ্নই ওঠেনা।

2. মানুষ বানরের বংশধর, বানরের বাচ্চা মানুষ হয়?

সবচেয়ে হাস্যকর একটা গুজব।তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণ মানুষ বিবর্তন বলতে বানর থেকে মানুষ হওয়াকেই বোঝে। কিন্তু বিবর্তন আসলে মোটেও এমন না।

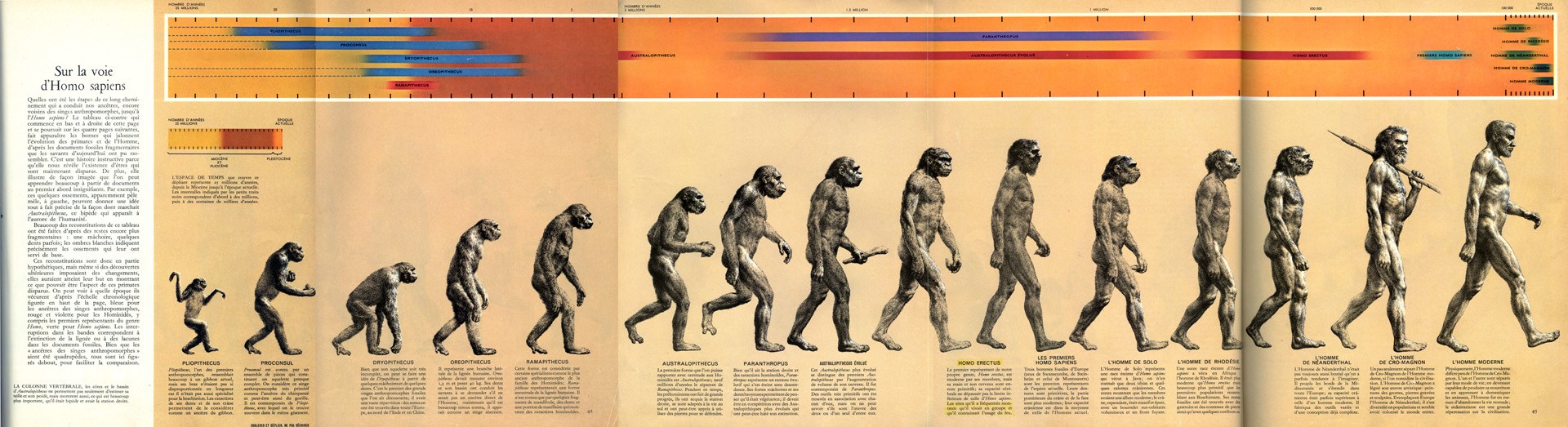

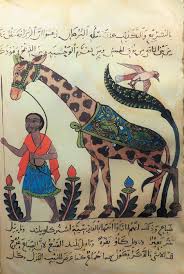

এই বানর থেকে মানুষ হওয়ার গুজব ছড়ায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত একটা বই, “Early Man” থেকে। এর লেখক ফ্রান্সিস ক্লার্ক হওয়েল চেয়েছিলেন বিবর্তনকে একটু সহজে আর ভিন্নভাবে তুলে ধরতে। তাই, সেখানে একটা ছবি লাগিয়ে দিলেন,রুডলফ জ্যালিঙ্গারের আকাঁনো।

সেই পরিচিত ছবিটা- একটা বানর বসে আছে, ধাপে ধাপে সে উঠে দাড়াচ্ছে আর মানুষের মতো “বিবর্তিত” হচ্ছে। সবশেষে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

ছবিটার নাম ছিলো Road to Homo sapiens, নামটাও সেরকমই কনফিউজিং।আর ছবিতে ওই ধাপ ছিলো ১৫ টা।

হওয়েল বুঝাতে চেয়েছেন যে যুগে যুগে হোমিনিডদের বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, কীভাবে একেকটা বৈশিষ্ট্য একেক সময়ে একেক প্রজাতিকে বেশি কাজে দিয়েছে। আর হওয়েল এটাও টের পেয়েছিলেন যে এই ছবি দেখে মানুষ সহজেই ভুল বুঝবে।

তাই ছবির নিচে একটা সতর্কবার্তা পর্যন্ত ছিলো,যে, এটা বিবর্তনের গতিপথ না, হঠাৎ এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি হয়নি।কিন্তু, বইটা সেই রকম পপুলারিটি পায়, প্রচুর বিক্রি হয়। ফলে, মানুষের মুখে-মুখে, কানে-কানে ছড়িয়ে যায় গুজব,” বানর থেকে ধাপে ধাপে মানুষ হয়েছে।”

তারপর ছবিটা March of Progress নামে পরিচিত হলো, আর প্রজাতির ধাপ নেয়া হলো ১৫ টার বদলে ৬ টা।রটে গেল গুজব।

ছবিটায় আসলে কী আছে?

১৫টা ধাপযুক্ত ছবির

- একেবারে বামে আছে Pliopithecus, যারা ২২-১২ মিলিয়ন বছর আগে ছিলো, তারা হলো গিবনদের এন্সেস্টর।

- এরপর,Proconsul. এরা ২১-৯ মিলিয়ন বছর আগে পর্যন্ত ছিলো, এরা প্রাইমেট হলেও এপ(Ape) কিনা, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ আছে।

- এরপর, Dryopithecus, ১৫-৮ মিলিয়ন বছর আগে ছিলো। এরা আধুনিক এপদের সম্ভাব্য এন্সেস্টর।

- এরপর আছে Oreooithecus, ১৫-৮ মিলিয়ন বছর।

- Ramapithecus, ১৩-৮ মিলিয়ন বছর পুরোনো এপ, এরা বর্তমান ওরাংওটাংদের সম্ভাব্য এন্সেস্টর।

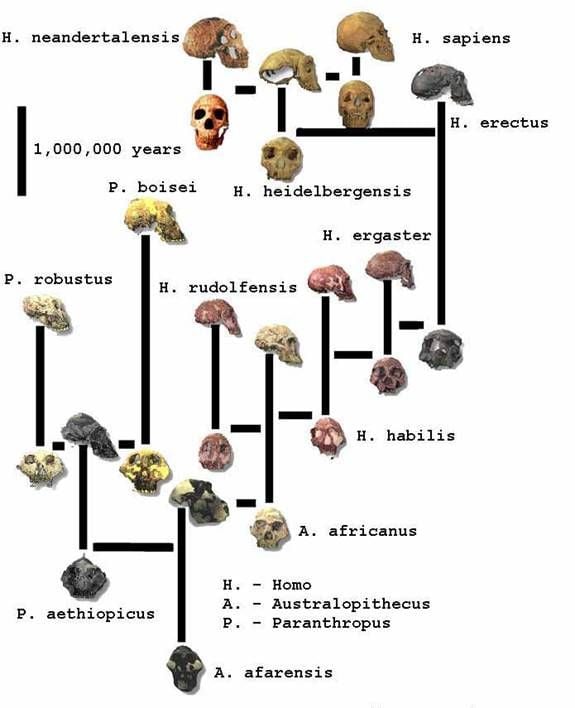

- এবার আছে Australopithecus, ২-৩ মিলিয়ন বছর বয়স, এরা হলো প্রথম সুনিশ্চিত হোমিনিড।

- এরপর,Paranthropus, ১.৮-০.৮ মিলিয়ন বছর পুরোন্য।

- Advanced Australopithecus, ১.৮-০.৭ মিলিয়ন বছর পুরোনো।

- Homo erectus, ৭-৪ লক্ষ বছর আগে ছিলো, এরা “Homo” গণ/genus এর প্রথম সদস্য হিসেবে বিবেচিত ছিলো। তবে এখন আমরা জানি,সম্ভাব্য প্রথম সদস্য হলো Homo habilis ।

- তারপর আছে Early Homo sapiens, ৩-২ লক্ষ বছর আগে ছিলো, তারা প্রথম দিকের হোমো স্যাপিয়েন্স।

- এরপর আছে Homo erectus এর একটা sub-species, এরা ১ লক্ষ-৫০ হাজার বছর আগে ছিলো।

- এরপর, Homo rhodesiensis অথবা Homo heidelbergensis, বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত না যে ওইটা কি। এরা প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে ছিলো।

- এবার আছে Homo neanderthalensis, ১ লক্ষ- ৪০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত এরা ছিলো।

- এরপর আছে Cro-Magnon,৪০-৫ হাজার বছর আগে ইউরোপে বসবাসকারী প্রথম হোমো স্যাপিয়েন্সরা।

- আর সবশেষে আছে Modern Man,টিকে যাওয়া হোমো স্যাপিয়েন্সরা, যারা ৪০হাজার বছর আগে থেকে এখন পর্যন্ত আছে। এই হলো ওই ছবিটার বিস্তারিত বিবরণ।

এইভাবে উপস্থাপন করলে যে কেউ মনে করবে যে আমরা অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে ইরেক্টাস,ইরেক্টাস থেকে নিয়ান্ডারথাল,আর তা থেকে মানুষ হয়েছি।কিন্তু আসলে এমন না।

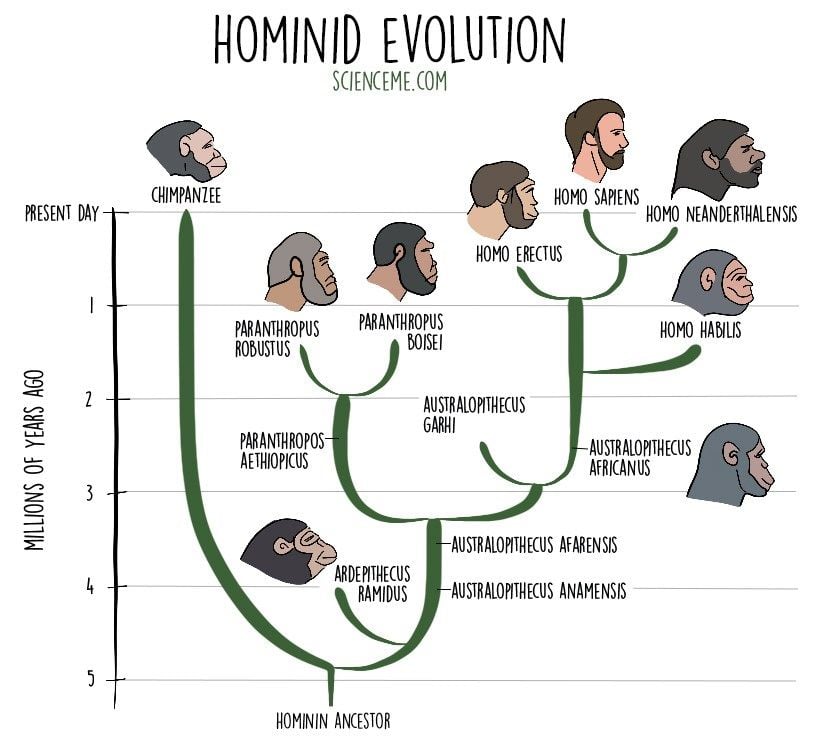

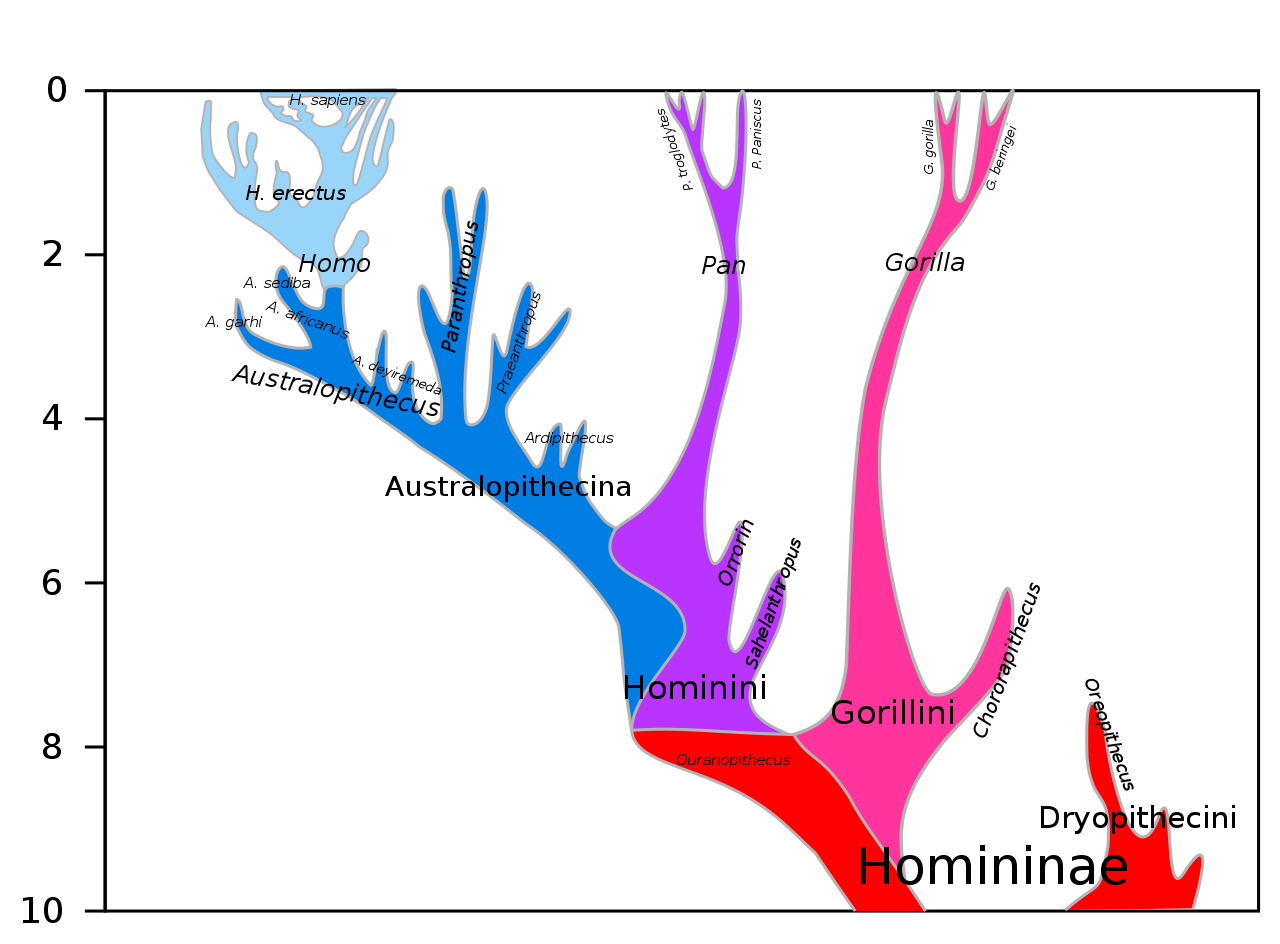

আজ থেকে প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর আগের হোমিনিন এন্সেস্টর থেকে আমরা,বানর, গরিলা,শিম্পাঞ্জি ও এই জাতীয় প্রাণিরা বিবর্তিত হয়েছি। বর্তমানে যারা আছে, তারা আমাদের চাচাতো ভাই, আদিপিতা না।

হোমিনিন এন্সেস্টরকে ভাবুন একটা গাছের মূল। সেটা থেকে কাণ্ড, কাণ্ড থেকে প্রথমে কয়েকটা প্রধান শাখা বের হবে,সেই প্রধান শাখা থেকে আবার প্রশাখা বের হবে।

আচ্ছা, প্রশাখা বের হলে কী আর শাখা থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তারপর প্রশাখা থেকে আরো ডালপালা বের হবে, কিছু শাখা একদম ওপর পর্যন্ত বড় হবে না, কিছু ডাল-পালা ভেঙে যাবে।আর এভাবেই হোমিনিডদের বিবর্তন হয়েছে।

হোমো স্যাপিয়েন্স হলো সবচেয়ে উচুতে উঠে যাওয়া একটা ডাল, আমাদের থেকে ৪০ হাজার বছর নিচে আছে আরেকটা ডালের আগা, নিয়ান্ডারথাল।

তারা আর আমরা ৪০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত একসাথে ছিলাম।কিন্তু তাদের ডালটা আর বড় হয়নি। স্যাপিয়েন্সদের আর নিয়ান্ডারথালদের ডাল গিয়ে জোড়া লাগে ৪ লক্ষ বছর নিচে।

এখানে আছে আরেকটা প্রশাখা, যা থেকে আমাদের দুইজনের ডালের উৎপত্তি।বিজ্ঞানীদের ধারণা,এই প্রশাখা হলো Heidelbergensis দের।

এদের প্রশাখা ধরে আরো ৪ লক্ষ বছর নিচে গেলে দেখতে পাবো এখানে আরেকটা জোড়া আছে, Heidelbergensis দের প্রশাখার উৎপত্তি Ergaster(মতান্তরে Antecessor) নামক ডাল থেকে। এরা আবার এককালে সহাবস্থান করেছিলো। এই ইরেক্টাস ডাল আবার নিচে জোড়া লেগেছে Homo habilis ডালের সাথে।

এই হ্যাবিলিস ডাল আবার ওপরে-নিচে বিস্তৃত, নিচে গেলে দেখা যাবে এর উৎপত্তি হয়েছে অস্ট্রেলোপ্যাথিকাস শাখা থেকে।এভাবে আমরা নিচে যেতে যেতে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর গেলে পৌছে যাবো হোমিনিন এন্সেস্টরের কাছে।সেখানে গিয়ে দেখবো আছে আরো কতগুলো প্রধান শাখা, যেগুলো ধরে উপরে উঠতে থাকলে একেবারে ওপরে পাবো শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর ইত্যাদি

তাহলে বুঝতে পারলেন? বিবর্তন সরলরৈখিক না, গাছের মতো বিস্তৃত। মানুষ হলো সেই গাছের একটা ডালের আগা, আর বানর হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা ডালের আগা, এই ডালগুলো ধরে নিচে যেতে থাকলে ৬০ লক্ষ বছর নিচে এরা জোড়া লাগবে।সেখানেই আমাদের কমন এন্সেস্টর।তাই, বানররা আমাদের চাচাত ভাই, বানর থেকে মানুষ আসার প্রশ্নই ওঠেনা।আপনার চাচাত ভাই কী আপনার দাদার বাবা হতে পারে?

(উল্লেখ্য যে, কোন প্রজাতি থেকে কোন প্রজাতির উৎপত্তি আর তাদের সময়কাল কত, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতবিরোধ আছে। আমি সবচেয়ে রিসেন্ট গবেষণাগুলো থেকে লেখার চেষ্টা করেছি।কিন্তু, এতে প্রসেসের উপর প্রভাব পড়বেনা, নিশ্চিন্ত থাকেন, প্রক্রিয়াটা একই।)

3. বিবর্তনতো উন্নতি ঘটায়,তাহলে সব বানর মানুষ হয়নি বা হচ্ছেনা কেন?এখনো বানর আছে কীভাবে?

2 নং পয়েন্টটা পড়ে বুঝতেই পারছেন যে বানর থেকে মানুষ আসেনি, বানররাও ৬০ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ফল, আমরাও ৬০ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনেরই ফল।বানররাও একটা ডালের আগা, আমরাও।তাই সব বানর মানুষ হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।

এখন, প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করা যেতে পারে। মানুষতো অন্যসব প্রাণীদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান,আমাদের জীবন-যাপনও বাকিদের চেয়ে উন্নত।

তাহলে সব প্রাণীর বিবর্তন কেন আমাদের মতো হয়নি? মানে তারা কেন পিছিয়ে রইলো আমাদের চেয়ে? বিবর্তন যদি উন্নতিই ঘটায়, তাহলে আমরাইতো সবচেয়ে উন্নত, বাকিরা কেন উন্নত হলোনা?

এই প্রশ্নের মূলে আছে দুইটা ভুল ধারণা।

প্রথমত, বিবর্তন কখনোই ভালো-খারাপের জন্য হয়না। তাহলে কীভাবে হয়?

ধরি, সবুজ একটা মাঠে ১০ টা কচ্ছপ আছে। ৫ টা পুরুষ, ৫ টা স্ত্রী। এদের সবার রঙ খয়রি ধরনের। ১ টা পুরুষ আর ১ টা স্ত্রী মিলে ২ টা সন্তানের জন্ম দেবে।

মানে, পরবর্তী প্রজন্মে আসবে আরো ১০ টা কচ্ছপ। এবার র্যান্ডম মিউটেশনের ফলে ১ টা কচ্ছপের রঙ সবুজাভ হয়ে গেল।

ফলে? ওপর থেকে শিকারী যখন দেখেব, সবুজাভ কচ্ছপটাকে সবুজ মাঠে দেখতে পাবেনা।

ফলে? ওপর থেকে শিকারী যখন দেখেব, সবুজাভ কচ্ছপটাকে সবুজ মাঠে দেখতে পাবেনা।

সে দেখবে খয়রি কচ্ছপগুলোকে, আর তাদের অনেককে খেয়ে ফেলবে। ফলে, সবুজাভ কচ্ছপটা টিকে গেল।সেও প্রজনন করবে, তার সন্তানে সেই সবুজাভ রঙের মিউটেশন পাস হয়ে যাবে, ফলে সেই সন্তানও শিকারীর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

আর খয়রি কচ্ছপদের সহজে দেখা যাবে বলে তারা শিকার হতে থাকবে, এভাবে সবুজাভ কচ্ছপরা টিকে যাবে।এটা ন্যাচারাল সিলেকশন।

কিন্তু, দেখা গেল যে কয়েকদিন পরেই খরার কারণে মাঠের রঙ আর সবুজ রইলোনা। ফলে? বেচারা কচ্ছপ!

ন্যাচারাল সিলেকশনের ফলে একদল জীব তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে আপাতত পরিস্থিতে অন্যদের থেকে তুলনামূলক বেশি সুবিধা পায়, ফলে তারা টিকে যায়। কিন্তু সেই “তুলনামূলক” সুবিধা যে আসলেই পরম উন্নয়ন হবে, সেইটাই যে চরম সুবিধা, তার নিশ্চয়তা নেই।

আবার বিবর্তন মানেই ন্যাচারাল সিলেকশন না।

সেক্সুয়াল সিলেকশনের মাধ্যমে নারীরা পুরুষদের মাঝে এমনসব বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে দিতে পারে, যেগুলো পুরুষের জন্য অনুকূল না, প্রতিকূল।

যেমন- যেসব ময়ুরের পেখম বড়,রঙিন, তাদের সাথেই ময়ুরীরা প্রজনন করে, ফলে বংশধররাও বড়, রঙিন পেখমযুক্ত হয়।কিন্তু, এমন পেখম শিকারীদের চোখে পড়ে বেশি, ময়ুরকে দৌড়াতে বাধা দেয়। এখানে কিন্তু বিবর্তনের ফলে খুব ভালো কিছু হয়নি।

আবার,জেনেটিক ড্রিফট নামের একটা জিনিস আছে।

আমরা মনে করি যে বিবর্তন মিউটেশন দিয়ে শুরু, সিলেকশন দিয়ে শেষ। কিন্তু, বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে যে ব্যাক্তি ভালো জ্ঞান রাখেন, তিনি জানেন যে ন্যাচারাল সিলেকশন আসলে কিছুই না। বিবর্তনকে সচল রাখতে জেনেটিক ড্রিফটের ভূমিকা আরো বেশি। কীভাবে হয় জেনেটিক ড্রিফট?

ওইযে ১০ টা কচ্ছপ ছিলো না? ভালোই জীবন-যাপন করছিলো। হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড ঝড় আসলো। ঝড়ে গাছ-পালা ভেঙে পড়লো। ৪ টা কচ্ছপ মারা গেল।

১ মিনিট নীরবতা পালন করি।

শেষ!

দেখা গেল যে, যেই চারটা কচ্ছপ মারা গেল, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলো বেশি।এমন হতেই পারে! অসম্ভব কিছু না। আর বাকিদের, মানে যারা বেঁচে গেছে,তাদের এই ক্ষমতা কম। এখানেও কিন্তু বিবর্তনই হচ্ছে, কিন্তু ভালো ট্রেইট বা বৈশিষ্ট্যটা ধ্বংস হয়ে গেছে।এভাবে জেনেটিক ড্রিফট হয়। র্যান্ডমলি একটা পপুলেশনের ট্রেইটে বিপুল পরিবর্তন চলে আসে।

যেহেতু এটা র্যান্ডম, সবসময় ভালো জিনিসটা টিকে যায় না, খারাপটাও টিকে যায়। তাই, সমষ্টিগতভাবে,বিবর্তন কোনো প্রোগ্রেসিভ প্রসেস না।

দ্বিতীয়ত, মানুষ পরম উন্নত কোনো জীব না।

বানররা তাদের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।জঙ্গলে থাকতে গেলে যেসব গুণ দরকার, যেসব দক্ষতা দরকার, বিবর্তনের মাধ্যমে বানরদের মধ্যে সেসব দক্ষতা ভরে ভরে আছে। তাই, তাদের বসবাসের পরিবেশের সাপেক্ষে, বানররাই সবচেয়ে উন্নত। মানুষ ভুল করে এটা ভাবে “আমরাই সবদিক থেকে সবচেয়ে উন্নত জীব।”

আসলে, না। সমুদ্রের ২০০ ফুট নিচে গিয়ে মানুষ বাঁচবে?জঙ্গলের গাছের ওপর থাকতে গেলে বাঁচবে? না। কেন? কারণ আমাদের বিবর্তন হয়েছে স্থলে,মাটির ওপরে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন আমাদের মধ্যে হয়েছে। অন্যদিকে বানররা জঙ্গলে গাছের ওপর ঝুলতে ঝুলতে বিবর্তিত হয়েছে, মাটিতে থাকা আর গাছে থাকা এক না।

তাই বানর আর মানুষের বিবর্তন একইভাবে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।যেমন- মানুষ আর বানরের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য দুই পায়ে হাঁটা। মানুষ মাটিতে থাকে, বাতাসে ঝোলা যায়না, তাই আমাদের দুই পায়ে হাঁটার বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে, বানর গাছে থাকে, ডালের ওপর হাঁটা যায়না, তাই তাদের পায়ে হাঁটার দরকার নেই, তারা হাত-পা দিয়ে ঝুলে ঝুলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়।

এখন, আমি যখন এইটা লিখছি, এমাজন জঙ্গলে কোনো বানরও হয়তো প্রশ্ন করছে,

“বানররাইতো বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত,উন্নত। তাহলে মানুষরা কেন বানরের মতো বিবর্তিত হয়নি?ধুর মিয়া, বিবর্তনবাদ ভুল।”

আর সবশেষে প্রশ্নটা, এখনো বানর আছে কীভাবে? এই প্রশ্নটা আসলে অন্য কিছু বোঝায়। এর মূল বক্তব্য হলো,”এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি হলে সেই প্রথম প্রজাতিটা টিকে আছে কীভাবে? সেটার সব জীবরা বিবর্তিত হয়নি কেন?”

আপনি অনেক গরিব, গ্রামে থাকেন, ক্ষেতে কাজ করেন। আপনার দুইজন ছেলে,দুইজনই জন্মের পর থেকে ক্ষেতে কাজ করা শিখছে। কিন্তু একজনের মধ্যে সৃজনশীলতা,শিক্ষানবিশতা বেশি। সে বন্ধুদের বই ধার নিয়ে পড়ালেখা করে স্কুল,কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে শহরে গিয়ে নিজে বিজনেস শুরু করলো। তার জীবনটাই আলাদা হয়ে গেল।কিন্তু আরেকজন সেই ক্ষেতেই কাজ করতে থাকলো।

বুঝলেন? একটা প্রজাতিতে একটা জীব থাকেনা, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ থাকে। তাই, তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ বিবর্তিত হবে, আর বাকিরা একই থাকবে, এইটাই স্বাভাবিক।

তাহলে, আমরা বুঝতে পারলাম যে বানররাও মানুষের মতো করে কেন বিবর্তিত হয়নি। কারণ, তাদের দরকার নেই আমাদের মতো করে বিবর্তিত হওয়ার, কোনো প্রয়োজনই নেই। বানররা বনে সুন্দর, মানুষরা মাটির ওপরে।

4. প্রমাণ নাই, মিসিং লিংক নাই!

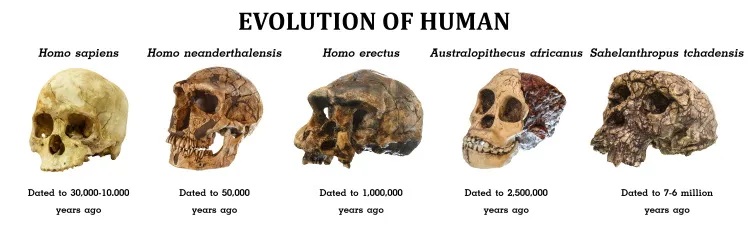

ভাই, থামেন। আপনি জানেন না বলে আর দেখেন নাই বলে কী প্রমাণই নাই? যতবারই একটা ফসিল আবিষ্কার হয়, সেটা একদম তেমনই হয় যেমন বিবর্তন তত্ত্ব চায়। বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে ডারউইন অনে—ক আগেই Transitional Fossil নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। আর পরবর্তীতে আমরা তা ঠিকই খুঁজে পেয়েছি।হুবহু তেমনই পেয়েছি যেমন ডারউইন বলেছিলেন।

Transitional Fossil হলো এমন একটা প্রাণীর ফসিল, যে নিজের আদিপিতার সাথে, আর নিজের বংশধরের সাথে সাধারণ গুণাবলি বা কমন ট্রেইট শেয়ার করে।একটা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলে আমরা এর এন্সেস্ট্রাল গ্রুপের বৈশিষ্ট্য আর এর থেকে ডিসেন্ডেন্ট গ্রুপের বৈশিষ্ট্য, উভয় খুঁজে পাবো।আর এমন ফসিল আছে, অহরহ আছে, প্রত্যেক প্রজাতির জন্য আছে।

আর এই Transitional Fossil এরই বিকৃত রূপই হলো Missing Link.

2 নং পয়েন্টে ওই ছবিটার কথা বলছিলাম না? ওইখান থেকেই এই মিসিং লিংক এরও উৎপত্তি।পরপর ৬ টা ধাপ দেখে মানুষ কিছুটা এমন ভাবছে যে,

” বানরের বাচ্চা হাবিলিস,হাবিলিসের বাচ্চা ইরেক্টাস, ইরেক্টাসের বাচ্চা অস্ট্রেলোপিথেকাস,ওর বাচ্চা হেইডেলবার্জেনসিস, ওর বাচ্চা নিয়ান্ডারথাল, ওর বাচ্চা আমরা স্যাপিয়েন্স।এই হলো বিবর্তন তত্ত্ব, এই কী সম্ভব,এদের মাঝখানের জীবগুলো কই?”

তারা আসলে ওই মার্চ অফ প্রগ্রেস থেকে প্রশ্ন করে,”বানর আর মানুষের মাঝখানের প্রাণী কই?” তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম,আবারও বলি, “তর্কের খাতিরে মাত্র”, যে, বানর থেকেই মানুষ আসছে। তাহলে ওইযে ৬ টা বা ১৫ টা ধাপ, ওর শুরুতে আছে বানরের মতো প্রাণী, আর শেষে আছে মানুষ।

মাঝখানের ১৩ টা বা ৪ টা ধাপইতো বানর আর মানুষের মধ্যের তথাকথিত “মিসিং লিংক”,তাদের সংজ্ঞানুসারেই।এই প্রত্যেকটার ফসিল আমরা পেয়েছি, আর প্রতিদিন পেয়েই চলেছি। তাহলে তাদের প্রশ্নের ভিত্তি রইলো কই?

আসলে এখানে ঘটে কী?

ধরেন,এক্কেবারে নিচে আছে হোমিনিন এন্সেস্টর, কালো। ধীরে ধীরে ওপরে রঙিন হচ্ছে। ডান থেকে শুরু করে বামে যথাক্রমে মানুষ,শিম্পাঞ্জি,গরিলা,ওরাংওটাং, ইত্যাদি সব ধরে নেন।

আর আমরা শুধু তাদের বিবর্তনকেই কল্পনা করছি যারা এখনো টিকে আছে, যেসব হোমিনিডরা বিলুপ্ত,তাদেরকে ধরছিনা বোঝার সুবিধার্থে। মানে এবার ডাল ধরে সোজা এগিয়ে যাবো,কোনটা থেকে কোন শাখা-প্রশাখা বের হলো, সেটা দেখবোনা।

তো, এইবার বলেন। কালো থেকে শুরু করে ওপরে রঙিন পর্যন্ত, ঠিক কোন বিন্দুতে একটা নির্দিষ্ট রঙের শুরু।কেউ বলতে পারেন? না, পারবেন না। কারণ, এটা একটা গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট।

কেউ কোনোদিনও বলতে পারবে না যে ঠিক এই জায়গায় বেগুনি রঙের শুরু,কালো রঙের শেষ বা ঠিক এই বিন্দুতে লাল রঙের শুরু।

একইভাবে প্রত্যেক প্রাণীর বিবর্তন হয় অত্যন্ত গ্রাজুয়াল ভাবে, অনেক ধীরে ধীরে।আপনি আপনার বাবা-মা থেকে কতটুকু আলাদা?

বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কতটুকু? অনেএএএএক কম। আপনার দাদা? অনেএএএক কম।দাদার দাদা? অনেএএক কম।তারও দাদা অনেএক কম, তারও দাদা অনেক কম।

এভাবে, যত পিছনে যেতে থাকবেন, বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ততবেশি বাড়বে। ২ মিলিয়ন বছর আগে গেলে, মানে প্রায় ২০ হাজার প্রজন্মের বেশি, সেই ভদ্রলোককে দেখে আপনি বলবেন “বান্দর”, জ্বি হ্যা, উনিও আপনার দাদাই, তবে অন্য প্রজাতির।

এভাবে, যত পিছনে যেতে থাকবেন, বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ততবেশি বাড়বে। ২ মিলিয়ন বছর আগে গেলে, মানে প্রায় ২০ হাজার প্রজন্মের বেশি, সেই ভদ্রলোককে দেখে আপনি বলবেন “বান্দর”, জ্বি হ্যা, উনিও আপনার দাদাই, তবে অন্য প্রজাতির।

ঠিক কোথায় একটা প্রজাতির শুরু, আর ঠিক কোথায় শেষ তা বিজ্ঞানীরাও বলতে পারেননা। যে -“অমুক জীবের ৩০ হাজার প্রজন্ম পর নতুন প্রজাতি বিবর্তিত হয়”, এভাবে বলা অসম্ভব।

কারণ ৩০ হাজার ১ নাম্বার জীব হলো ৩০ হাজারতম জীবেরই সন্তান, পিতা-মাতা আর সন্তানের মধ্যে পার্থক্য থাকেইনা বলা যায়, তাহলে তারা আলাদা প্রজাতি হবে কীভাবে?

কিন্তু অতি সামান্য,নগণ্য পার্থক্য যুক্ত হতে হতে একসময় বিশাল পার্থক্য তৈরি করে। তখন আমরা বুঝি যে, নতুন প্রজাতি এসেছে।

যখন আমরা একটা ফসিল খুজে পাই, বৈশিষ্ট্য মিলাতে চেষ্টা করি। আগের থেকে আবিষ্কৃত কোনো প্রজাতির সাথে জিন হুবহু মিলে গেলে ভালো, না মিললে নতুন প্রজাতি।

তবে, এই নতুন প্রজাতির মধ্যে সবসময় জিনের মিক্সচার থাকে, দুইটা আলাদা প্রজাতির জিনের মিক্সচার, এর আদিপিতার, আর এর থেকে উৎপত্তি পাওয়া প্রজাতির।

সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি।

তারপর ম্যাপিং করতে পারি যে ঠিক কত বছর আগে কোথায় এটা ছিলো।এই নতুন প্রজাতির জীবটাই তার আদিপিতা আর বংশধরদের মাঝের মিসিং লিংক, সঠিক ভাষায়, “Transitional Fossil”,বিবর্তনের প্রমাণ।

এখন, মিসিং লিংক ওয়ালারা কী বুঝাতে চায় আমি জানিনা। তারা কী চায় যে, ৬০ লক্ষ বছরে যত জীব ছিলো তাদের প্রত্যেকের মা-বাবা আর সন্তানের ফসিল পরপর সাজায় রাখা হবে? এ নিতান্তই পাগলের প্রলাপ। কোনোদিনও সম্ভব না।

আবার, ওই রঙিন ছবিটা দেখেন, একে আপনি যত জুম করবেন, করতেই থাকবেন, সবশেষে গিয়ে দেখবেন যে এত জুম করে ফেলছেন যে রঙের পার্থক্য বোঝা যায়না।

এটাই পিতা-মাতা আর সন্তানের স্তর, মানে মাত্র কয়েক প্রজন্মের স্তর মাত্র। আবার, যত জুম আউট করবেন, প্রজন্মের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, এবার বুঝবেন যে রঙে পার্থক্য আছে, কিন্তু ঠিক কোন বিন্দুতে এই পার্থক্যে শুরু-শেষ, তা জানা যাবেনা, অসম্ভব।

মিসিং লিংক এর ধারণাটাও এজন্যই ভুয়া।বিবর্তন লাফায় লাফায় হয়না, এটা প্রবাহমান নদীর মতো।কোনো প্রজাতির প্রথম জীব-শেষ জীব নির্ণয় করা অসম্ভব। এখনো যারা মিসিং লিংক নিয়ে লাফায়, তাদেরকে “মিসিং ব্রেইন” ট্যাগ দেয়ার তীব্র দাবি জানাচ্ছি।

5.এখন বিবর্তন হয় না

আগের পয়েন্টগুলো যদি ভালো ভাবে বুঝে থাকেন, তাহলে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝছেন যে বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া। ৬০ লক্ষ বছর ধরে হোমিনিন এন্সেস্টর থেকে মানুষ আসছে, প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর ধরে বিবর্তন হয়ে সকল জীবের কমন এন্সেস্টর থেকে ৮.৭ মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণী টিকে আছে।

আর আপনি মিয়া ৬০ বছর বাঁচবেন নাকি সন্দেহ, আপনি চান এক প্রজাতি থেকে পুরো আরেক প্রজাতির বিবর্তন দেখতে? বামন হইয়া চাঁদ ধরবেন?

আগের পয়েন্টের জুম ইন-আউটটুকু আরেকবার পড়েন।

আরো কয়েকটা উদাহরণ দেই। আপনি কখনো ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাকে নড়তে দেখেন? না। কিন্তু কতক্ষণ পর তাঁকালে বুঝতে পারেন যে কাঁটাটা নড়েছে। বিবর্তনও সেইম জিনিস।কয়েক প্রজন্ম খুব কম সময়, কয়েক হাজার প্রজন্ম কমপক্ষে পাড় হলে পার্থক্য দৃশ্যমান হওয়া শুরু হয়।

আবার, আপনার বাবা কী কখনো রাতের বেলা জুয়ান অবস্থায় ঘুমাতে গিয়ে সকালে উঠে বুড়ো হয়ে গেছে? না। খুব ধীরে ধীরে আমাদের বয়স বাড়ে, একদিন-একরাত খুব কম সময় এটা বোঝার জন্য। ১০-২০ বছর পর আপনি বুঝতে পারেন,”নাহ্, বুড়া হইয়া যাইতাছি।” বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

আবার, আপনার বাবা কী কখনো রাতের বেলা জুয়ান অবস্থায় ঘুমাতে গিয়ে সকালে উঠে বুড়ো হয়ে গেছে? না। খুব ধীরে ধীরে আমাদের বয়স বাড়ে, একদিন-একরাত খুব কম সময় এটা বোঝার জন্য। ১০-২০ বছর পর আপনি বুঝতে পারেন,”নাহ্, বুড়া হইয়া যাইতাছি।” বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

বিবর্তন সর্বদাই ঘটছে, কিন্তু এর প্রভাব বোঝা যায় মিলিয়ন বছরের লেভেলে, আপনি ১০০ বছর বাঁচলেও বিবর্তনের প্রভাব দেখতে পারবেন না। আমরা,মানুষরা এখনও বিবর্তিত হচ্ছি, ২-৩ মিলিয়ন বছর পরে বোঝা যাবে যে মানুষদের থেকে আসলেই সম্পূর্ণ আলাদা কোনো প্রজাতি তৈরি হয়েছে।

কিন্তু এই ২-৩ মিলিয়ন বছরের মাঝখানে যত মানুষ জন্মাবে, কেউই বুঝতে পারবেনা যে তারা বিবর্তিত হচ্ছে।

একদিন হয়তো কেউ মাটি খুড়বে, মাটি খুড়ে দেখবে অদ্ভুত দেখতে এক প্রাণীর ফসিল, জিন নিয়ে পরীক্ষা করবে, তারপর বুঝতে পারবে যে এটা তাদেরই আদিপিতা, হোমো স্যাপিয়েন্স।হাহ্, ইমোশনাল লাগছে।

6. প্রাণীদের চোখের বিবর্তন হইছে, তাহলে এটা যখন অর্ধেক পথে ছিলো, কাজ করছে কীভাবে?

আপনারা বিবর্তনকে কী মনে করেন জানিনা! এটা কী তাশের ঘর বানানোর মতো? যে অর্ধেক থাকলে আর হবেনা, একেবারে উপরে উঠতেই হবে?

একটা বিল্ডিং কীভাবে বানায়? আগে মাটির নিচে কাজ করে, তারপর পিলার বানায়। পিলারের ওপর সামিয়ানা টাঙায়েও থাকা যায়। এরপর ওয়াল বানায়, শুধু ওয়াল থাকলেও তার মধ্যে কোনোভাবে থাকা যায়। এরপর ছাদ দেয়, এবার ভালোভাবেই থাকা যায়।

তারপর প্লাস্টার করে, রঙ করে। দরকার কী? এইসব না করলেও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা হতোই। এরপর আবার দরজা-জানালা দেয়,ভিতরে লাইট-ফ্যান আসবাবপত্র আনে, তারপর তাকে আমরা একটা সুন্দর বাড়ি বলি।

কিন্তু যার থাকার জন্য ঘরই নাই, তাকে শুধু ৪ টা ওয়াল করে দিলেও তারমধ্যে দিব্যি আরামে থাকবে।

বিভিন্ন জটিল অঙ্গের বিবর্তনও এভাবেই হয়। অর্ধেক চোখ অন্তত চোখ না থাকা থেকে ভালো!

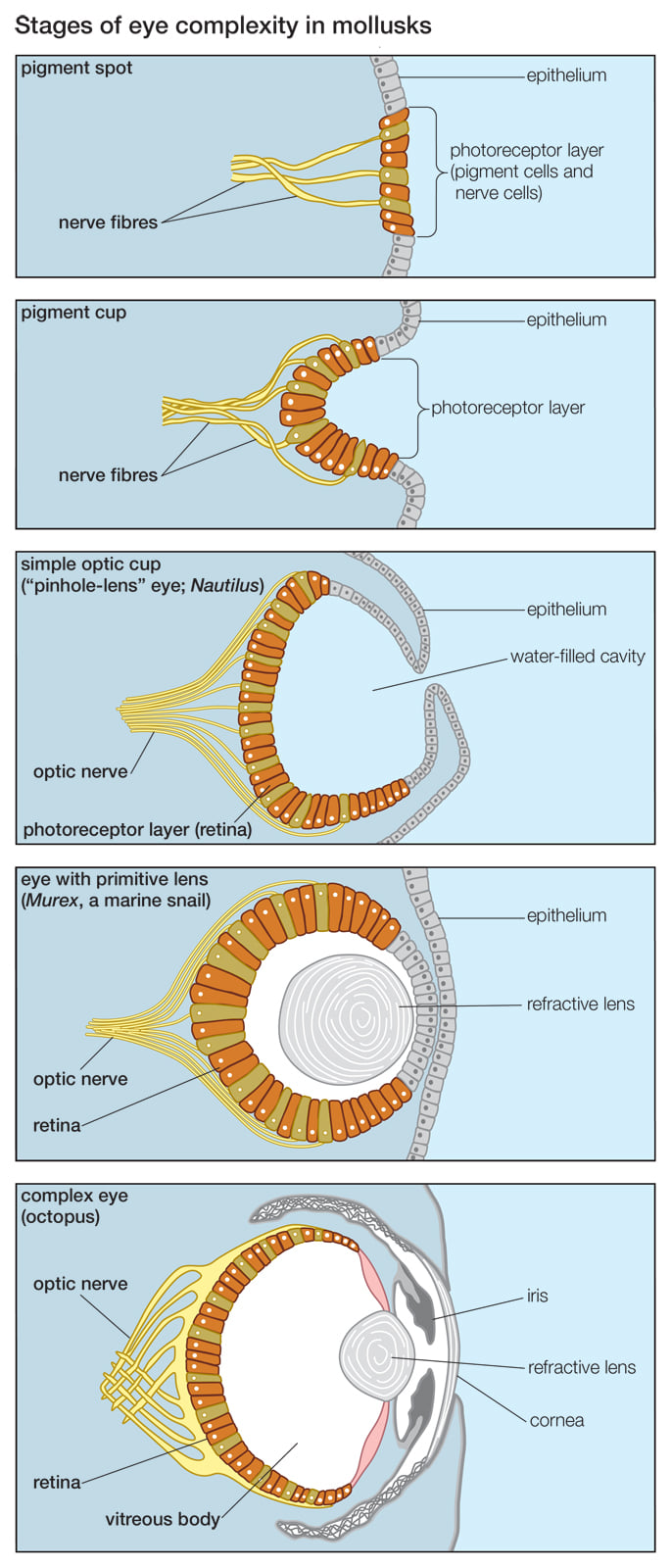

এভাবে চিন্তা করেন, সবার আগে চোখ ছিলোনা।

দীর্ঘদিনের মিউটেশনের মাধ্যমে কোনো জীব একটা আলোকসংবেদী কোষ পেয়ে গেল। সে এবার শিকারীর আলো-ছায়া দেখতে পারলো।ফলে? তার প্রজাতির অন্যান্যদের তুলনায়, তার শিকার হওয়ার আশংকা কমে গেল।ফলে সে টিকে গেল, এই ট্রেইটটা পাস করলো।

এবার, সেই আলোকসংবেদী কোষের চারপাশে দীর্ঘদিনের মিউটেশনের ফলে একটা কাপ(cup)এর মতো তৈরি হলো। ফলে? ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে আলো আসলে সে বুঝতে পারতো।

এবার, সেই আলোকসংবেদী কোষের চারপাশে দীর্ঘদিনের মিউটেশনের ফলে একটা কাপ(cup)এর মতো তৈরি হলো। ফলে? ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে আলো আসলে সে বুঝতে পারতো।

তার প্রজাতির অন্যরা শুধু আলো-ছায়া বুঝলেও সে আলোর দিক বুঝতে পারলো।ফলে শিকারী আসার দিক বুঝতে পেরে বেঁচে গেল।বাকিরা মারা গেল। এই ট্রেইটটাও টিকে গেল।

ধীরে ধীরে কাপটা গোল বৃত্তের মতো হতে লাগলো। শুধু বৃত্তের মতো কেন হবে? একেক জনের একেক রকম কাপ ছিলো, তবে যারটা বৃত্তের মতো, সে আরো ভালো দিক বুঝতে পারলো। ফলে সে টিকে গেল।

এবার, বৃত্তের মতো হতে হতে অনেকের সেই আলোকসংবেদী কোষের ওপর কাপটা বন্ধ হয়ে গেল, ফুটো রইলো না।ফলে আলোই প্রবেশ করলো না, শিকারী থেকে বাঁচতে পারলো না, মারা গেল।

টিকলো কে? যার কাপের সামনে ছোট একটা ফুঁটো আছে। সে সূক্ষ্মভাবে আলোর দিক বুঝতে পারলো। এবার, মিউটেশন হতে হতে সে ফুঁটোর ওপর জেলী জাতীয় পদার্থ ডেভেলপ করলো, তা লেন্সের মতো কাজ করে।

ফলে, আগে শুধু আলো-ছায়া আর তার দিক দেখলেও, এখন সে অনেকটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পারে।ফলে, কোন শিকারী, কোনদিক দিয়ে, কীভাবে আসছে, সব বুঝতে পারলো। ফলে সে টিকে গেল। এভাবে বিবর্তন চলতে থাকলো, আরো জটিল থেকে জটিল চোখ বিবর্তিত হলো।

এই ছিলো বাচ্চাদের জন্য চোখের বিবর্তনের কাহিনী।

মনে রাখতে হবে, এখানে প্রত্যেকটা ধাপই বিশাল সময়,বহু প্রজন্ম আর বহু মিউটেশনের ফল।

৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে প্রথম চোখের মতো অঙ্গযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব হয়। চিন্তা করেন, ৫৫০ মিলিয়ন বছরে একটা আলোকসংবেদী কোষ থেকে ঈগলের চোখের মতো জটিল কিছুর আবির্ভাব বিবর্তনের জন্য কিছুই না।

একজন বিজ্ঞানীতো গবেষণা করে এইও বলছেন যে, মাত্র একটা আলোকসংবেদী কোষ থেকে যদি শুরু করি, আর যদি প্রতি প্রজন্মে মাত্র ০.০০৫% উন্নতি ঘটাই, তাহলে জটিল চোখ পেতে মাত্র ৩৬৪০০০ বছর লাগবে। ভাবুন, আমাদের কাছে আছে ৫৫০ মিলিয়ন বছর! কত কিছু হওয়া সম্ভব!

সুতরাং, ১% উন্নত চোখ অন্তত চোখ না থাকা থেকে ভালো। অন্যদের যখন কিছুই ছিলোনা, একটা জীব তখন একটা আলোকসংবেদী কোষ পেয়েছিলো মাত্র,অত বেশি কিছু না হলেও “অন্যদের তুলনায়” এটা অনেক কিছু। আর আগেই বলেছি, বিবর্তন সাময়িক পরিস্থিতে টিকিয়ে দেয়ার কাজটাই করে।

তাই, অর্ধেক উন্নত চোখও কাজ করে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।কানা মামার চেয়ে একচোখ ওয়ালা মামা ভালো।

7. বিবর্তন মানেই ডারউইন আর ন্যাচারাল সিলেকশন

থামেন ভাই থামেন। বিজ্ঞানীরা পাগল না যে ডারউইন নামের এক লোক একটা বই লিখে তত্ত্ব দিয়ে দেবে আর আমরা মাথা পেতে নিয়ে নেব। ১৯ শতকের মাঝামাঝি দিকে ডারউইন আর ওয়ালেস স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তন তত্ত্ব দেন।

তাদেরও আগে, অনেক আগে আল জাহিয নামের আরবীয় বিজ্ঞানী তার কিতাব-আল-হায়াওয়ানে ন্যাচারাল সিলেকশন নিয়ে সামান্য ধারণা দেন।

তাদেরও আগে, অনেক আগে আল জাহিয নামের আরবীয় বিজ্ঞানী তার কিতাব-আল-হায়াওয়ানে ন্যাচারাল সিলেকশন নিয়ে সামান্য ধারণা দেন।

তারও আগে গ্রীক,রোমান আর চাইনিজরা ইভোলুশন নিয়ে কাজ করেছে।গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিম্যান্ডার, এম্পেডক্লিস,এরিস্টোটল, জিনোর কাজ উল্লেখযোগ্য। চাইনিঞ্জ চিন্তাবিদ ঝুয়াং ঝৌ, রোমান সাম্রাজ্যের লুক্রেটিয়াসও এই নিয়ে লিখেছেন।

তারও আগে গ্রীক,রোমান আর চাইনিজরা ইভোলুশন নিয়ে কাজ করেছে।গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিম্যান্ডার, এম্পেডক্লিস,এরিস্টোটল, জিনোর কাজ উল্লেখযোগ্য। চাইনিঞ্জ চিন্তাবিদ ঝুয়াং ঝৌ, রোমান সাম্রাজ্যের লুক্রেটিয়াসও এই নিয়ে লিখেছেন।

চতুর্থ শতকে বিশপ অগাস্টিন অফ হিপ্পো জেনেসিসের কাহিনীকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে অনেকটা ইভোলুশনময় করে তোলেন।এই গেল প্রাচীন যুগ।

মধ্যযুগে আরব অঞ্চলের আল জাহিয,ইবনে খালদুন চিন্তাবিদ,দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও বিবর্তন নিয়ে প্রশংসাযোগ্য কাজ করেন।

১৭ শতকের প্রথমার্ধে, রেঁনেসার সময়,রেনে দেকার্তে, বেনয়েট দে মাইলেট,পিয়েরে লুইস মপের্তুইস, শেষার্ধে জন রে এর কাজে ইভোলুশনের ছাপ দেখা যায়।

১৮ শতকে ফ্রেঞ্চ দার্শনিক জর্জেস লুইস লেক্লের্ক, ডে বাফন, ডেনিস ডিডেরট ও স্কটল্যান্ডের জেমস বার্নেট,লর্ড মনবড্ডো ইভোলুশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন।এমনকি ডারউইনের দাদা, ইরাসমাস ডারউইনও সকল প্রাণীর মাঝে সম্পর্ক ও কমন এন্সেস্টরের ধারণা দেন।

১৯ শতকে জর্জ কাভিয়ার,জেমস হাটন,উইলিয়াম স্মিথ,আলেক্সান্ডার ব্রংনিয়ার্ট,জন ফিলিপস,এডাম সেজউইক, উইলিয়াম বাকল্যান্ড, চার্লস ল্যায়ল,জন ব্যাপ্টিস্ট লামার্ক,রবার্ট এডমন্ড গ্রান্ড,সেইন্ট হিলায়রে,রবার্ট চ্যাম্বার,উইলিয়াম পেলি,লুইস আগাসিয,রিচার্ড ওয়েন,লরেন এইসেলেয়,অগাস্টিন দে ক্যান্ডোলে,উইলিয়াম হারবার্ট, থমসা রবার্ট ম্যালথাস। এরপর ডারউইন ও ওয়েলস।

এত নাম পড়েন নাই জানি। শুধু এইটুকু বোঝালাম যে বিবর্তন মানেই ডারউইন না।এরপর ২০ আর ২১ শতকে যত লোক এই নিয়ে গবেষণা করেছে আর কতবার যে বিবর্তন তত্ত্ব সংশোধিত হয়েছে, তা বলা শুরু করলে আর শেষ হবেনা।যাদের নাম না নিলেই না, গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল, হার্ডি-ওয়েইনবার্গ, মর্গান,হওয়েল আরো অনেকে।ছবিতে বাম থেকে লামার্ক, ডারউইন আর ওয়ালেস।

তাই, বিবর্তন শুধু ডারউইনের কাজ না।

তিনি এটাকে স্পটলাইটে আনেন। আর ন্যাচারাল সিলেকশনই যে বিবর্তনের একমাত্র মেকানিজম না, তা 3 নং পয়েন্টেই বলেছি।

8. তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র সত্য হলে বিবর্তন মিথ্যা

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বলে,”কোনো আবদ্ধ সিস্টেমের মোট এন্ট্রপি সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাবে।”

এনট্রপি মানে বিশৃঙখলা। এই সূত্র কাজে লাগিয়ে বলা হয় যে, বিবর্তন হলেতো বিভিন্ন প্রজাতির উন্নয়ন হয়, তাদের মধ্যে অর্ডার বা শৃঙখলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই সূত্র সত্য হলে বিবর্তন মিথ্যা।

জীবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এন্ট্রপি কাজে লাগানো নিতান্তই মূর্খতা। তাছাড়া তাদের যুক্তির আগা-মাথা নেই। বিবর্তনের ফলে প্রজাতির ভিন্নতা সৃষ্টি হয়, এতেতো বিশৃঙখলা আর জটিলতা বাড়ার কথা, কমলো কীভাবে?

আরেকটা কথা, সূত্রে বলা আছে,”আবদ্ধ সিস্টেম”। যেমন-মহাবিশ্ব।এখানে বাইরে থেকে শক্তি ভেতরে ঢোকেও না, ভেতর থেকে শক্তি বাইরে বেরও হয়না।ফলে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি বাড়বেই।বিগ ব্যাং এর সময় সবকিছু একসাথে ছিলো, এরপর জায়গায় জায়গায় গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, ভর-শক্তি অসমভাবে ছড়িয়েছে।

কিন্তু পৃথিবী কী আবদ্ধ সিস্টেম? সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা বিপুল পরিমাণ শক্তি পাই। তাই, সেই সূত্র এখানে কাজে লাগবে না।

আর তাই, তাপগতিবিদ্যাত দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে বিবর্তনকে মিথ্যা বলা একদম মূর্খতা,বোকামি।

এই ছিলো বিবর্তন নিয়ে প্রচলিত সবচেয়ে সাধারণ কিছু গুজব, যা আমরা সফলভাবে ডিবাঙ্ক করেছি।

নিজের জন্য নিজেই একটু হাততালি দিন।

পরবর্তীতে কেউ যখন এইসব যুক্তি দিয়ে বিবর্তনকে মিথ্যা বলবে, তাকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবেন।

সবশেষে,দিন যত এগোবে,মানুষের বুদ্ধির সাথে সাথে মূর্খতাও সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাই লোকজন যে আরও ফালতু ফালতু গুজব ছড়াবে বিবর্তনের বিপক্ষে, তা সুনিশ্চিত।কিন্তু, জ্ঞানীরা ঠিকই সেগুলোও ডিবাঙ্ক করে বিবর্তনের বিজয়-ডঙ্কা বাজাবেনই, চিন্তা নেই।

After all, SCIENCE ALWAYS WINS!

তথ্যসূত্র:

- livescience.com

- wustl.edu

- nhm.ac.uk

- wikipedia.org

- scienceworld.ca

- wikipedia.org/History_of_evolutionary

- link.springer.com