চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর মাইকেল হঠাৎ করেই চাইল্ড পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা অবাক করার মতই কারণ এর আগে তার এমন মনোভাব কখনোই ছিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে সে তার ১২ বছর বয়সী সৎ-মেয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করা শুরু করেছিলেন। মাইকেল, তার স্ত্রী আর সৎ মেয়ে একসাথেই থাকতেন। এক রাতে তার মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর সময় তিনি তাকে fondle করেন বা যৌনকাঙ্খা নিয়ে আদর, চুমু দেন।

স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর চাইল্ড সেক্সুয়াল মলেস্টেশনের অভিযোগ আনা হয়। বিচারক তাকে জেল থেকে বেচে থাকার জন্য একটা চিকিৎসা প্রোগ্রামে অংশ নিতে বলেন। তবে সেই চিকিৎসা প্রোগ্রামে মাইকেল তেমন উন্নতি করতে পারছিলেন না বরং অন্যান্য স্টাফ ও পেশেন্টদের সাথে খারাপ আচরণ শুরু করেন। একইসাথে তিনি তীব্র মাথাব্যাথার অভিযোগ করেন।

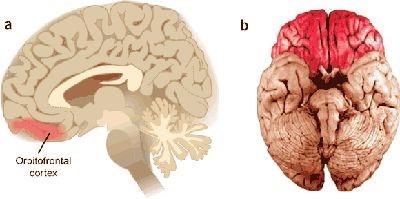

এসব দেখে প্রোগ্রামের একজন নিউরোলজিস্ট তার fMRI বা Functional Magnetic Resonance Imaging করাতে বলেন। রিপোর্টে দেখা যায় তার মস্তিষ্কের orbitofrontal অংশে বিশাল বড় একটা টিউমার রয়েছে। মস্তিষ্কের এই অংশ সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দায়ী।

সার্জারি করে টিউমারটা কেটে ফেলা হয় এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মাইকেলের বাচ্চাদের প্রতি যৌন আসক্তি আর ছিল না।

মাইকেল প্রোগ্রাম থেকে ছাড়া পায়, তার পরিবারের সাথে সুখেই দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু এরপর একদিন তার শিশুকামীতা আবার ফিরে আসে। আবার MRI করা হয়, দেখা যায় টিউমার আবার ফিরে এসেছে। সেটা আবার সার্জারি করলে যৌনবিকৃতি আবার চলে যায়। (রেফারেন্স-১)

মাইকেলের কেসটা এতটাই বিরল যে সম্ভবত এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি। হ্যা, অবশ্যই পৃথিবীতে এমন অনেক কেস আছে যেখানে মস্তিষ্কের কোনো অস্বাভাবিকতার জন্য বা সমস্যার জন্য অপরাধ প্রবণতা তৈরী হয়েছে, তবে মাইকেলের মত আর কারোরই এই অস্বাভাবিকতার চিকিৎসা সফলভাবে হয়তো হয়নি।

তবে অন্যভাবে দেখলে, মাইকেলের কেস দুনিয়ার আর যেকোনো ক্রিমিনাল কেসের মতই। কেন বললাম এ কথা? ক্রিমিনাল স্বভাব বা মনোভাব তো আসলে মস্তিষ্কের ক্রিয়ামূলক বিষয়ের সাথে বাইরের পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ, আমরা যদি আমাদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে আরো ভাল করে জানতাম আর আমাদের মেডিকেল টেকনোলজি আরো উন্নত হত সেক্ষেত্রে তো দুনিয়ার সব অপরাধীদের এনে তাদের চিকিৎসা করিয়ে সেই অংশটুকু ঠিক করে ফেলে পারতাম যেটা তার মনে অপরাধী চিন্তা সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। তাহলে কী কোনো অপরাধীই আসলে অপরাধী নয়, বরং শুধুমাত্র চিকিৎসাযোগ্য মানসিক রোগীমাত্র?

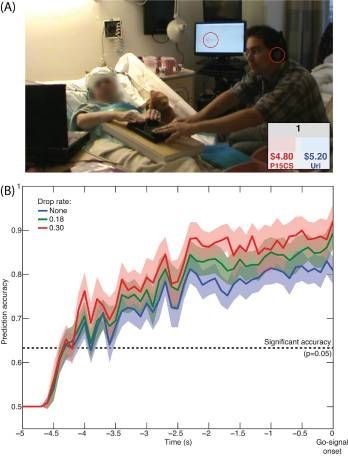

একটা গবেষণার কথা বলা যাক। গবেষণাটা ছিল অপরাধপ্রবণতার সাথে মস্তিষ্কের নিউরাল একটিভিটির যোগসূত্র নিয়ে যেটা করা হয় ৯৬ জন অপরাধীদের ওপর যাদের কিছুদিনের মধ্যেই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা।

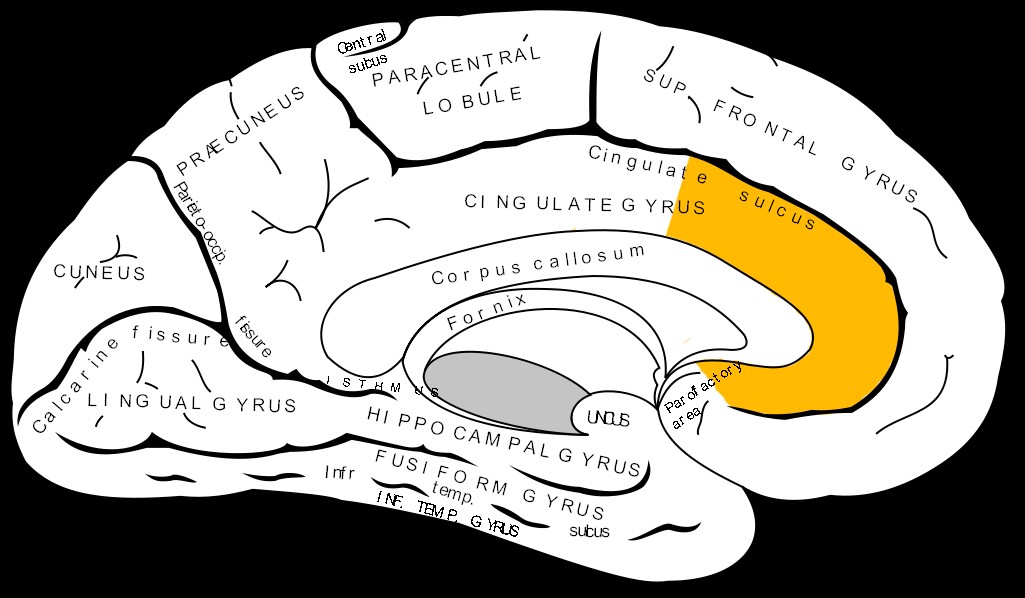

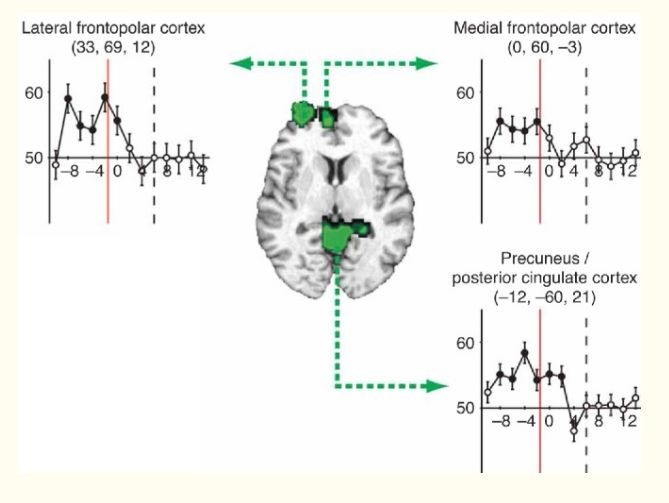

একটা স্ক্রীনে যখনই X চিহ্ন উঠবে তারা একটা বাটনে চাপ দেবে, আর যখনই K চিহ্ন উঠবে তারা বাটনে চাপ দেবে না। খুবই সহজ কাজ। এতে কী হবে? মস্তিষ্কের anterior-cingulate cortex বা ACC অংশে এই কাজ করার সময় উদ্দীপনা বা একটিভিটি fMRI দিয়ে দেখা যাবে। ACC অংশে impulse control decision making ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়।

গবেষণায় দেখা গেল, যাদের এই অংশে একটিভিটি অনেক কম তাদের আগামী চার বছরের মাঝে আবার কোনো অপরাধ করে গ্রেফতার হওয়ার চান্স তাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন যাদের এখানে একটিভিটি বেশি। আর ACC-activity দিয়ে অপরাধপ্রবণতার ধারণা করা অন্যান্য ফ্যাক্টর যেমন, বয়স, মাদকাসক্তি বা সাইকোপ্যাথি স্কোরের চেয়ে বেশী কার্যকর। তাই গবেষকরা জানালেন ACC hemodynamic activity অসামাজিক ব্যবহার বা antisocial behavior এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন বা biomarker । (রেফারেন্স-২)

ঠিক কখন একজন মানুষকে criminally responsible বলা যাবে? অর্থাৎ, কখন আমি বলব তার অপরাধের জন্য সে দায়ী? কারণ দিনশেষে সবই মস্তিষ্কের কারসাজি। একজন খুনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ কথা বলতেই পারে যে, জজসাহেব, আমার কোনো দোষ নেই,আমার মস্তিষ্কের গঠনই এমন। এটাই আমার প্রকৃতি।- ঠিক সে অবস্থায় তাকে criminally responsible বা দোষী সাব্যাস্ত কীভাবে করা যাবে? একজন মানুষ ঠিক কখন criminally responsible হয়?

আমরা এখন তিনটা শব্দ শিখব। Actus reus, Mens rea ও Affirmative defense.

Actus Reus ল্যাটিন শব্দ। এটার অর্থ Criminal Act বা অপরাধ করা বা কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি। অপরাধে স্বেচ্ছায় করা কাজকেই Actus Reus বলা হচ্ছে।

Mens Rea অর্থ Guilty Mind বা অপরাধী মন। মানে সে যে কাজটি করেছে সেটা যে ক্ষতিকর বা আইন বহির্ভূত এটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকা।

Affirmative defense অর্থাৎ এমন কোনো প্রমাণ যাতে করে তার অপরাধমূলক কাজটা আর অপরাধ থাকে না। যেমন খুনের দায়ে অভিযুক্ত কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে সে খুন করেছে সম্পূর্ণ নিজেকে বাচাতে বা self defense এ, কীংবা যদি প্রমাণ হয় সে পাগল তাহলে সেটাকে Affirmative defense বলে।

সুতরাং, একজন মানুষকে ঠিক তখনই criminally responsible বলা যাবে যদি সে Actus Reus বা স্বেচ্ছায় আইনের বাইরে কোনো কাজ করে, এবং একইসাথে তার Mens Rea বা কাজটা যে ভুল বা অনুচিৎ সেটা জানে, এবং তার কোনো Affirmative defense নেই। Act-Intention-No Affirmative defense. শুধুমাত্র তখনই সে অপরাধী। একটাও যদি বাদ থাকে তাহলে সেটা অপরাধ নয়।

এই অংশে এসে একটা ছোট্ট প্রশ্ন রাখি পাঠকের কাছে,

প্রশ্নঃ পেডোফিলিয়া বা শিশুদের প্রতি যৌন আসক্তি থাকা কী অপরাধ ?

উত্তরটা কমেন্ট করে জানাবেন।

অপরাধমূলক কাজঃ

আচ্ছা, এবার Actus Reus নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। টম ক্রুজের মাইনোরিটি রিপোর্ট মুভিটা দেখেছেন? এমন ভবিষ্যতের কথা বলা যেখানে পুলিশ প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের অপরাধ করার আগেই তাদের ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু, বাস্তব জীবনে স্রেফ অপরাধী চিন্তাভাবনা থাকলেই কাউকে শাস্তি দেয়া নেহাৎই অনৈতিক হবে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা তখন যাবে যখন তার মনের কু-চিন্তা সে কার্যকর করে। অর্থাৎ, কোনো voluntary action এর মাধ্যমে মনের কু-চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেবে।

এখন এই voluntary action এর সংজ্ঞা কী?

“a bodily movement guided by a conscious mental representation

of that bodily movement.”

সহজ বাংলায়, স্বেচ্ছায় এমন কোনো কাজ করা যেটা করার জন্য আগে থেকেই মস্তিষ্ক চিন্তা করে রেখেছে। সেই অর্থে, কাউকে যদি তুমুল ঝড় উড়িয়ে নিয়ে কোনো শপিং মলের কাচের দরজা ভেঙে ফেলে তাহলে সেটা ভলান্টারি একশন হবে না কারণ কাজটা করার জন্য তার মস্তিষ্ক চিন্তা করেনি। একইভাবে কোনো খিঁচুনি রোগীর হাত পা কাঁপা বা নড়া voluntary action নয় কারণ তার হাত পা ইচ্ছেমত নড়াচড়া করার মত চিন্তা মস্তিষ্ক করতে পারছে না।

এই জায়গায় একটা কেসের কথা বলা যায়। কেসটার নাম People Vs. Newton. এই কেসে নিউটন নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যাক্তির সাথে পুলিশের দাঙ্গা চলাকালীন পুলিশ একপর্যায়ে তাকে পেটে গুলি করে বসে। কিছুক্ষণ পর সে বন্দুক হাতে একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে এরপর হেটে হেটে কিছুদুর চলে যায় এবং ধুপ করে মাটিতে পড়ে যায়। হসপিটালে তার চিকিৎসা চলে এবং জ্ঞান ফেরার পর সে জানায় তার ওই ঘটনার কোনো স্মৃতি নেই।

তার ভাগ্য ভাল কারণ একজন ডাক্তার এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে মাঝে মাঝে যদি কেউ তীব্র ব্যাথা বা ট্রমার মাঝ দিয়ে যায়, যেমন নিউটন গিয়েছিলেন, তখন তারা অজ্ঞান অবস্থায় এমন কিছু কাজ করতে পারেন যা দেখে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হলেও আসলে তা নয়। বিষয়টা অনেকটা sleep walking বা ঘুমের ভেতর হাটার মত।

শেষ পর্যন্ত নিউটনকে মুক্তি দেয়া হয় এটার ওপর ভিত্তি করে যে তার কাজ voluntary ছিল না কারণ কাজের পেছনে যে মস্তিষ্কের একটিভিটি তা সজ্ঞানে হয়নি। (রেফারেন্স-৩)

এই কাজ বা Actus Reus কী মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে? যদি তাই হয় তাহলে দুনিয়ার যেকোনো অপরাধী কোর্টে এসে বলবে, “মহামান্য আদালত, আমার মস্তিষ্ক আমাকে দ্বারা এই কাজ করিয়েছে, আমি নির্দোষ। আমার মনে খারাপ কাজ করার চিন্তাই ছিল না! তার মানে আমি যেই কাজটা করেছি তা আমার দোষে না!” প্রমাণ করতে পারবেন যে অপরাধমূলক কাজ আসলে খারাপ চিন্তা থেকেই হয়, চিন্তা ছাড়া হয় না?

একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলা যাক। কিছু মানুষদের সামনে একটা ঘড়ি রাখা ছিল, ঘড়ির ওপর একটা বিন্দু ছিল যেটা ঘড়ির ওপর ১ থেকে ১২ পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো ঘড়িটাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মানুষদেরকে তাদের যখন হাত নাড়ানোর ইচ্ছা করবে তখন হাত নাড়াতে বলা হল। পুরো সময়টায় তাদের মস্তিষ্কের একটিভিটি electroencephalography দিয়ে রেকর্ড করা হচ্ছিল।

প্যারাগ্রাফটা আবার পড়ে নিন যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়।

প্রতিবার হাত নাড়ানোর পর তাদের বলা হয়েছিল যখন তাদের হাত নাড়ানোর ইচ্ছা করেছিল তখন বিন্দুর অবস্থান ঘড়িতে কোথায় ছিল সেটা দেখাতে যাতে করে জানা যায় ঠিক কোন সময়টা তদের “ইচ্ছে” হয়েছিল।

ফলাফলে দেখা গেল মানুষরা গড়ে হাত নাড়ানোর ২০০ মিলি সেকেন্ড আগে ইচ্ছে আসার কথা বলছে। তবে মস্তিষ্কের একটিভিটি দেখে বোঝা গেল আসলে সময়টা ৫০০ মিলি সেকেন্ড আগে। (রেফারেন্স-৪)

আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলা যাক। একই ব্যাপার, শুধু এখানে মানুষদের বলা হয়েছিল ডান অথবা বাম হাত নাড়াতে। তাদের ব্রেইন এক্টিভিটি দেখে আগে থেকেই বলা যায় তারা কোন হাত নাড়াবে। অথচ তারা ব্রেইন এক্টিভিটির অনেক পরের সময়ে নির্দিষ্ট হাত নাড়ানোর “ইচ্ছে” পোষণ করেন।

তার মানে কী? মানুষেরা যখন “ইচ্ছে” করে তার অনেক আগেই মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে এয় কোনো একটা কাজ করার? ইচ্ছে টা যদি voluntary ধরি তার মানে ইচ্ছের আগের মস্তিষ্কের একটিভিটি involuntary ? মানে আমাদের সব কাজই আসলে involuntary বা আমাদের ইচ্ছের বাইরে? তাহলে অপরাধীদের ক্ষেত্রে voluntary কাজ আর Actus Reus এর কী হবে? তারা সব নির্দোষ?

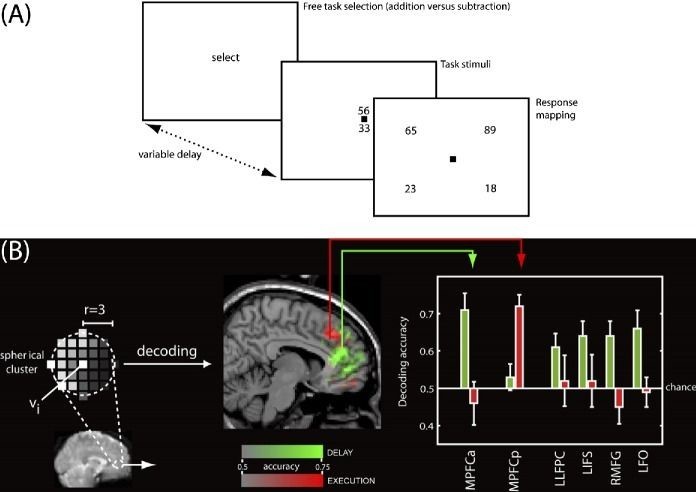

motor decision could be decoded before it had been made (mean ± s.e.m.; filled circles indicate significant decoding accuracy at p < 0.05). The vertical red line shows the earliest time at which the subjects became aware of their choices. The dashed (right) vertical line in each graph shows the onset of the next trial

একটূ শ্বাস নিন। এক্সপেরিমেন্টে নানান বিষয় রয়েছে যার সমালোচনা করা যায়। প্রথমত, এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করা মানুষেরা ইচ্ছে আসার সময়ের ব্যাপারে যথেষ্ট পক্ষপাতী ছিলেন। তারা আসল ইচ্ছে কখন এসেছে সেই সময়টা তাদের হাত নাড়ানোর সময় দেখে ধারণা করে নিচ্ছিলেন মাত্র। আবার, এই এক্সপেরিমেন্টগুলোতে যেই কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলোর কোনো গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু একটা অপরাধের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে, নানান চিন্তা ভাবনা থাকে, তাই এই এক্সপেরিমেন্টের গুরুত্ব অপরাধের ক্ষেত্রে একেবারেই নেই।

যদিও তা থাকত, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে স্রেফ কোনো একটা কাজকে predict করা যায় মানেই এই নয় যে কাজটা ইচ্ছাহীন বা involuntary. কেউ জোর গলায় ঘোষণা দিল যে সে কালকে ব্যাংকে ডাকাতি করবে, পুলিশ ধরে নেবে সে ডাকাতি করবে। পরেরদিন সে যদি আসলেই ডাকাতি করতে আসে তখন সেটা কী involuntary হবে? অবশ্যই না। আবার ACC activity দেখেও তো predict করা যায় কেউ আবার অপরাধ করে ধরা পড়বে কীনা।

সেক্ষেত্রেও তাদের কাজ involuntary নয়। মুলত, মানুষের “ইচ্ছা” হওয়া আর “ইচ্ছা” হয়েছে যে এটা বোঝা দুটো ঘটনার মাঝে ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটাই সম্ভাব্য time gap এর কারণ হতে পারে।

অপরাধী মন ও ঝুকিবোধ

গুলিস্তানের কোনো এক কানাগলিতে মাথার ওপর গনগনে সূর্যের ঝাল সহ্য করতে করতে ঝাল চানাচুর মাখা খাচ্ছিলেন আপনি। আপনার সামনে দাড়িয়ে একজন লোক, পরনে ময়লা পোষাক তবে কথাবার্তা মার্জিত, সুন্দর। সে আপনার কাছে একটি হীরের আংটি বিক্রি করতে চায়। সংসারে অভাব বলেই সচ্ছল থাকাকালীন কেনা অলংকার অল্প দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

আসলেই অল্প। সুন্দর ডিজাইনের ২৫-৩০ হাজার মুল্যের আংটির বিনিয়মে সে চাচ্ছে মাত্র ৮ হাজার টাকা! ভাবা যায়? যেহেতু ভাবা যায় না তাই আপনি অত না ভেবেই কিনে ফেললেন আংটি, পরশু অফিস পার্টিতে আপনার বেগম সাহেবাকে কী চমৎকারই না লাগবে, আহা!

পরশু অফিস পার্টিতে আপনার বেগম সাহেবাকে শুরুতে চমৎকার লাগলেও পরে পুলিশ যখন আপনাকে চোরাই মাল রাখার অপরাধে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ওনার চেহারা বেগুনিবর্ণ ধারণ করেছিল বটে! আর আপনার কথা নাইবা বললাম।

যতই চেঁচিয়ে বলেন, “আমি জানতাম না ওটা চুরির আংটি ছিল”, কারো কী আপনাকে বিশ্বাস করা উচিৎ? আপনার আসলেই Mens Rea ছিল না? নাকি আপনি এতটাই ভোলাভালা যে চুরির জিনিস হতে পারে সে চিন্তাও মাথায় আসেনি? না বিষয়টা এমন ছিল যে আপনি নিশ্চিত ছিলেন না যে জিনিসটা চোরাই হতে পারে যদিও আপনার মাথায় এই ঝুঁকি বা সন্দেহ একবার হলেও উদয় হয়েছিল?

আপনি দোষী না নির্দোষ সেটা নির্ভর করে আপনার Mens Rea -র একদম নিশ্চিত রূপএর ওপর। আইন জানে একটা মানুষের মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন হতে পারে এবং সেই হিসেবে Mens Rea -র দুটো অংশ রয়েছে। একটাকে নাম দেয়া যাক উদ্দেশ্য, অপরটিকে বেপরোয়াতা।

অর্থাৎ, আপনার যদি মনে মনে এই উদ্দেশ্য থাকত যে চুরির জিনিস, কিনে ফেলি আমারই লাভ, হে হে, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। আপনার মনের এমন চিন্তা যা আপনার দ্বারা এমন কাজ করায় যেই কাজ বা কাজের পরিণতি অপরাধ্মূলক তবে আপনি অপরাধী হওয়ার জন্য Mens Rea ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ!

অথবা, বিষয়টা এমন যদি হত, যে আপনি জানেন না এটা চুরির জিনিস, ভোলাভালা মানুষ আপনি তাই কিনে ফেলেছেন, তবে আপনার Mens Rea তে ঝামেলা নেই। আপনি সম্ভবত অপরাধী নন মিস্টার।

তবে আমরা জানি আপনি এত সাদাসিধে মানুষ নন। আমরা জানি ওইদিন গুলিস্তানের গলিতে আপনার মাথায় এসেছিল যে, “এই আংটি এভাবে রাস্তায় কেন বিক্রি করছে? দোকানে বিক্রি করলেও তো পারত, ঘাপলা আছে নিশ্চয়ই! হয়তো চুরির মাল। অবশ্য নাও হতে পারে। যাক, আমার কী! আমি তো আর জানিনা এটা চুরির কীনা, কিনে ফেলি !”

এখানে, ঠিক এখানে আপনি Mens Rea-র বেপরোয়াতা ক্যাটাগরিতে আটকে যাবেন। অর্থাৎ, আপনার মনে সন্দেহ অবশ্যই উকি দিয়েছিল যে এই আংটি চুরির হতেও পারে কিন্তু এরপরেও আপনি বিষয়টা আমলে নেননি। যেহেতু জিনিসটা চুরির হতে পারে এই সন্দেহ আপনার মনে ছিল এর মানে হচ্ছে আপনি যে লেনদেন করেছেন সেটাও যে অপরাধ হতে পারে সেই সন্দেহও আপনার মনে ছিল, সে হিসেবে আপনি সম্ভবত নিজেও একজন অপরাধী। কারণ আপনি ছিলেন বেপরোয়া!

এবার আসল কথায় আসা যাক। গবেষকরা যখন গবেষণা করছেন যে উদ্দেশ্য মস্তিষ্কের কোন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের অনেকেই একইসাথে গবেষণা করছেন যে এই উদ্দেশ্য জিনিসটা ধারণ করার সময় মানুষের মানসিক অবস্থাটা কেমন থাকে, বা মানসিক অবস্থা তাদের উদ্দেশ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে। কারণ উদ্দেশ্য আর মানসিক অবস্থা, যেমন বেপরোয়াতা, অবশ্যই ভিন্ন জিনিস এবং এগুলো আদালতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

প্রথম যেই গবেষণাটার কথা বলব সেটা মূলত একদল বানরের ওপর করা হয়েছে। তাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন দেখা হচ্ছিল এবং তাদের একটা স্ক্রিনে অনেকগুলো ডট দেখানো হচ্ছিল। কিছু ডট এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি করছিল আর কিছু ডট একটি নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছিল। বানরদের কাজ ছিল কোন ডটগুলো নির্দিষ্ট দিকে ছুটছে সেটা চিহ্নিত করা। ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে তারা পুরষ্কার (খাবার) পেত। যখন অধিকাংশ ডট একদিকে যায় আর অল্প ডট এলোমেলো তখন কাজটা সহজ, কিন্তু অল্প ডট নির্দিষ্ট দিকে আর অধিকাংশ এলোমেলো দিকে গেলে বিষয়টা কঠিন হয়ে যায়।

মস্তিষ্কের দুটো অংশ এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। Middle Temporal (MT) অংশে যেই নিউরন থাকে তারা এই তথ্যগুলো পর্যালোচনা করার কাজে নিয়োজিত থাকে। অপরদিকে, Lateral Intraparietal (LIP) অংশ নিয়োজিত থাকে নানান ধরণের তথ্য একীভূত করে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে। এই অংশ ততক্ষণ পর্যন্ত নানান তথ্য একীভূত করতে থাকে যতক্ষণ না কয়েকটা সিদ্ধান্তের মাঝে একটা সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য যথেষ্ট নিউরন একটিভিটি বা neuronal firing rate threshold জোগাড় করতে পারে, যা পরবর্তীতে কোনো একশন বা কাজ- এ রূপ নেয়। (রেফারেন্স-৫)

কেন করা হয়েছিল এই এক্সপেরিমেন্ট? আমরা কী বুঝতে পারলাম? হ্যা, আমরা জানি কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে মস্তিষ্কের ঠিক কোন অঞ্চল বেশি উত্তেজিত থাকে কিন্তু আমরা কী এই উত্তেজনাকে সরাসরি উদ্দেশ্য নাম দিতে পারব?

হয়তো না। নিউরনাল ফায়ারিং থ্রেশহোল্ড জমা হওয়ার বিষয়টা স্রেফ তথ্য সংগ্রহ হতে পারে, উদ্দেশ্য নয়। নিউরনাল ফায়ারিং থ্রেশহোল্ডে পৌছে গেলে বানরগুলো নিশ্চিত হয়ে যায় কোন দিকে ডটগুলো যাচ্ছে এবং একইসাথে কোন ডটের দিকে ঈঙ্গিত করলে reward বা খাবার পাওয়া যাবে, এই উপসংহারকে উদ্দেশ্য বলা যায় না। যদি উদ্দেশ্য বলে কিছু থেকে থাকে সেটা তথ্য সংগ্রহ করার কারণে তৈরী হওয়া নিউরাল একটিভিটির সাথে হয়তো মিশে রয়েছে। এদের আলাদা করা সম্ভব নয়, অন্তত এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে।

অর্থাৎ, ওপরের এক্সপেরিমেন্টকে অপরাধমূলক চিন্তা বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। আমাদের এমন এক্সপেরিমেন্ট প্রয়োজন যেখানে নিউরাল একটিভিটি হবে খাঁটি উদ্দেশ্য সম্পর্কিত। অন্যকোনো কারণে বা তথ্য বিশ্লেষণ করার কারণে তৈরী হওয়া নিউরাল একটিভিটি মিশ্রিত থাকবে না। পরের এক্সপেরিমেন্ট দেখি।

এই এক্সপেরিমেন্টে সাবজেক্টদের বলা হয়েছিল তাদের যদি যেকোনো দুটো সংখ্যা দেয়া হয় তারা সেই সংখ্যা দুটোকে যোগ করবেন না বিয়োগ করবেন সেটা মনে মনে ভেবে নিতে। সংখ্যাগুলো কী তা তাদের তখনও জানানো হয়নি। অর্থাৎ, সংখ্যাগুলো সম্পর্কে যেহেতু কোনো তথ্য তাদের কাছে ছিল না তাই তাদের মস্তিষ্কে যোগ অথবা বিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তৈরী হওয়া নিউরাল একটিভিটি হবে তথ্য বিশ্লেষনহীন।

কয়েক সেকেন্ড পরে তাদের স্ক্রিনে দুটো সংখ্যা দেখানো হয় দু’সেকেন্ডের জন্য। এরপর স্ক্রিনে ওই দুটো সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল আর দুটো র্যান্ডম সংখ্যা দেখানো হয়। সাবজেক্টগণ তাদের চয়েস দেখিয়ে দেন।

স্ক্রিনে প্রথমবার দুটো সংখ্যা দেখানোর আগে যে ক’সেকেন্ড তাদের সময় দেয়া হয়েছিল যোগ অথবা বিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে, সেই ক’সেকেন্ডের ভেতর fMRI ব্যবহার করে পাওয়া ব্রেইন ডাটা এনালাইসিস করে গবেষকরা আগেই বলে দিতে পারলেন যে তারা যোগ করবে নাকি বিয়োগ। শুধু Anterior medial prefrontal cortex এর নিউরাল একটিভিটি দেখেই তারা ৭০% সফলতার সাথে অনুমান করতে পারলেন। (রেফারেন্স-৬)

এই এক্সপেরিমেন্টে কী লাভ হল? আমরা যেহেতু আগে থেকেই বলে দিতে পারছি যে তারা যোগ করবেন না বিয়োগ করবেন, আমরা কী এটা বলতে পারি না যে আমরা তাদের উদ্দেশ্য সহজেই ডিকোড করতে পারি? কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্রেইন ডাটা বের করে কী সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে যে তার উদ্দেশ্য ছিল কীনা কোনো অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে? দুঃখজনকভাবে, না।

তার কারণ হল আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী তার উদ্দেশ্য লুকানোর অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু উপরোক্ত এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্টগণের নিজেদের উদ্দেশ্য লুকানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। তাই তাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা আমরা কোনো অপরাধীর ওপর প্রয়োগ করতে কখনোই পারি না। তাহলে উপায়?

আমাদের এমন কোনো এক্সপেরিমেন্ট প্রয়োজন যেখানে যাদের উদ্দেশ্য ডিকোড করার চেষ্টা করা হবে তারা তাদের উদ্দেশ্য লুকানোর চেষ্টা করবেন কারণ সেগুলো প্রকাশ করা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তাহলে দেখা যাক পরের এক্সপেরিমেন্ট।

দুজন মানুষ যার ভেতর একজন মূল সাবজেক্ট একটা খেলা খেলবেন। খেলাটা হল তারা একইসাথে নিজেদের হাত তুলবেন। যদি সাবজেক্টের তোলা হাত অন্যজনের হাতের মিরর ইমেজ হয় তাহলে তিনি ০.১ ডলার পাবেন। তবে যদি সেটা না হয় তাহলে সাবজেক্ট ০.১ ডলার হারাবেন। এভাবে ৫০ বার গেমটি খেলা হবে।

মজার ব্যাপার হল এখানে সাবজেক্ট হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হয়েছে তারা সবাই epilepsy বা মৃগী রোগী, এবং চিকিৎসার জন্য তাদের মস্তিষ্কে আগে থেকেই ইলেক্ট্রোড সেট করে রাখা হয়েছে যাতে মস্তিষ্কের প্যাটার্ন স্টাডি করা যায়। গবেষকগণ এই সুবিধাটুকু ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত ডিকোড করে যাবেন যে সাবজেক্ট কোন হাত ওঠাবেন, এবং সেই তথ্য ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে সহজেই জিতিয়ে দিতে পারবেন।

তাই, সাবজেক্টরা অবশ্যই চাইবেন তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখতে এবং তারা সেই চেষ্টাই করে যাবেন।

বলাইবাহুল্য, সাবজেক্টের উদ্দেশ্য গড়ে ৭০% নিশ্চয়তার সাথে বের করা যাচ্ছিল। মস্তিষ্কের তথ্যের সাথে অফলাইন ব্যাপারগুলো মিলিয়ে ৮৩% নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছিল। আরো স্ট্রিক্ট এনালাইসিস করে সেই নিশ্চিত সঠিকভাবে উদ্দেশ্য আন্দাজ করা গেছে ৯২% সময়! (রেফারেন্স-৭)

0.05.

তবে correlation বা সম্পর্ক থাকলেই যে সেটা causation বা কারণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল ব্যাপারটা সেরকম নয়। মস্তিষ্কের যেই নির্দিষ্ট এক্টিভিটি দেখে আমরা উদ্দেশ্য ডিকোড করতে পারছি সেটা কী একই এক্টিভিটি যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে ধারণ করে রাখে মস্তিষ্ক?

সত্যি বলতে, যথেষ্ট প্রমাণ আছে যেগুলো এবিষয়টা সমর্থন করে যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত এক্সপেরিমেন্টের মডেলগুলো যথেষ্ট নিখুত নয়। এসব এক্সপেরিমেন্টের মডেল হিসেবে ধারণা করে নেয়া হয় যে সিদ্ধান্ত তিন ধাপে নেয়া হয়।

- (১) তথ্য সংগ্রহ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা তৈরী করা,

- (২) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটা উদ্দেশ্য তৈরী হওয়া যেটা উক্ত পরিস্থিতিতে নেয়া সিদ্ধান্তের সাথে সাদৃশ্যময় এবং

- (৩) কাজটি করা।

তবে, প্রতিটা গবেষণার মস্তিষ্কের তথ্য অনুযায়ী sensory information বা তথ্য মস্তিষ্কে একসাথে কয়েকটি সমান্তরাল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যেগুলোর উৎপত্তিস্থল এমন অংশে যেখানে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ বা action নিয়ন্ত্রিত হয়। একবার এই উদ্দীপনাগুলো তৈরী হয়ে গেলে sensory information বন্ধ করে দেয়ার পরেও এগুলো চলতে থাকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত। (রেফারেন্স-৮) (আরেকটা রেফারেন্স-৯)

তাই, বলা যায় উদ্দেশ্য মোটাদাগে একটা নির্দিষ্ট নিউরাল প্রসেসে চিত্রায়ন করা সম্ভব নয়। আর মস্তিষ্কে একইসাথে অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত বা action plan থাকতে পারে। তাই, নিউরোলজিতে আরো গবেষণা প্রয়োজন এটা জানার জন্য যে এতগুলো সমান্তরাল সিদ্ধান্তের নিউরাল এক্টিভিটির মাঝে কোনটাকে criminal responsibilty-র সাথে মেলানো যায়, আর কোনগুলো নিরীহ এবং উপেক্ষা করা যায়। সেক্ষেত্রে, আদালতে অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং নিরাপরাধীদের সাহায্য করা সহজ হয়ে যাবে।

এবার কথা বলা যাক বেপরোয়াতা নিয়ে। এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যাক, এমন সচেতনতা বা বোধশক্তি বা চিন্তাভাবনা যা দিয়ে যথেষ্ট অযৌক্তিক ঝুঁকির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়ার পরেও কোনো কাজ করা বিশেষ করে কাজটায় বা ঝুঁকিটায় যদি আইনী জটিলতা থেকে থাকে। ওপরের উদাহরণে ফিরে গেলে এক্ষেত্রে ঝুঁকি হবে গুলিস্তানের গলিতে ক্রয়কৃত আংটি চুরির কীনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বা সচেতনতা থাকা।

- আংটিটা তো চুরিরও হতে পারে !

- চুরির মনে হলেও হয়তো চুরির না ?

- বেচারার হয়তো আসলেই অর্থকষ্ট তাই বিক্রি করছে।

- আচ্ছা, হলে হবে আমার কী !

- দোকানে বিক্রি না করে এখানে অলিগলির চিপায় কেন ?

আপনার মস্তিষ্কে হয়তো এই চিন্তাগুলো একত্রে চলছিল। ক্রমাগত তথ্যের বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য পরিস্থিতি কী হতে পারে সেই চিন্তা ইত্যাদি নানান বিষয় আপনার মস্তিষ্কে চলমান ছিল আংটি কিনবেন নাকি কিনবেন না সেই উদ্দেশ্যে নিশ্চিত করার জন্য। অর্থাৎ, সিদ্ধান্তের আগে যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি উদ্দেশ্যের আগে সম্ভাব্য ঝুকি বা পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ,- এভাবেই ধাপে ধাপে মস্তিষ্কে বিষয়গুলো ঘটে।

পরিস্থিতি বা ঝুকির পর্যবেক্ষণ করেও যদি আপনি অপরাধ্মূলক কাজ করেন তবে সেটা হবে বেপরোয়াতা।

এখন এই বেপরোয়াতা নিয়ে কীভাবে গবেষণা করা যায়?

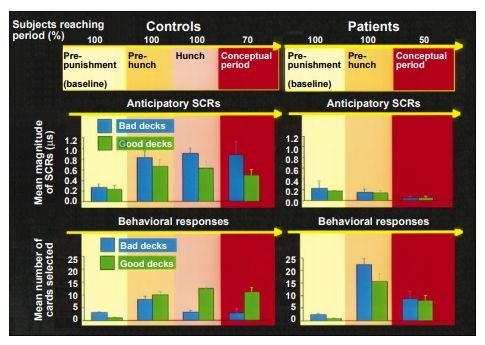

নানান নিউরোসায়েন্টিফিক গবেষণায় দেখা হয় কীভাবে মস্তিষ্ক probabilistic information বা সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণ সিদ্ধান্তগ্রহণে কাজে লাগিয়ে থাকে। গবেষণায় দু’ধরনের সাবজেক্ট ছিল। একদল ছিলেন সাধারণ মানুষ, আরেকদল ছিলেন মস্তিষ্কের bilateral ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) অংশে ক্ষতিগ্রস্ত রোগী। তাদের একটা কার্ড গেম এ অংশগ্রহন করানো হয়েছিল। সহজভাবে বললে, দু ধরনের কার্ডের ডেক তাদের দেয়া হয়েছিল।

ডেক A এবং B থেকে কার্ড ওঠালে ১০০ ডলার পাওয়া যাবে, ডেক C এবং D থেকে র্যান্ডমলি কার্ড ওঠালে কার্ডপ্রতি ৫০ ডলার পাওয়া যাবে। তবে এখানে একটু সুক্ষ্ণ ঝামেলা আছে। ডেক A এবং B তে কিছু ঝামেলার কার্ডও রাখা, সেগুলো যদি ভুলে উঠে যায় তবে তারা উল্টো ১০০ ডলার হারাবেন। তবে ডেক C এবং D তে এমন কোনো ঝামেলা নেই।

অর্থাৎ, যদি সাবজেক্টরা অধিকাংশ কার্ড AB থেকে ওঠায় তবে তাদের ক্ষতিই হবে। কিন্তু যদি শুধুমাত্র CD থেকে ওঠায় তাহলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তবে লাভ কম প্রতি কার্ডে। সাবজেক্টদের কারোরই আগে থেকে জানার উপায় নেই কোন ডেক থেকে কার্ড উঠালে লস বেশি হবে, বা কতগুলো কার্ড উঠাতে হবে গেম শেষ করার জন্য।

মানুষ কী করবে ?

দেখা গেল শুরুতে র্যান্ডমলি প্রতিটা ডেক থেকে কার্ড তুলে নেয়ার পর সাধারণ সাবজেক্টদের মাঝে একটা ধারণা তৈরী হয় যে AB থেকে ওঠালেই লসের চান্স বেশি হচ্ছে। নিশ্চিত হওয়ার আগেই AB থেকে কার্ড ওঠানোর সময় তাদের চামড়ায় skin-conductance responses বা SCRs দেখা যায়। এটা মূলত, বিশেষ সময়ে চামড়ার মাঝে ইলেক্ট্রিসিটি পরিবহন করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার একটা পরিমাপ এবং এটার সাথে আবেগ ও মনোযোগের সম্পর্ক রয়েছে।

মূলত,মস্তিষ্কের sympathetic autonomic activity-র অন্তর্ভুক্ত হল এই skin conductance response, তাই এটা পরিমাপ করলে দৃষ্টিসংক্রান্ত উদ্দীপনা বা পরিস্থিতি মস্তিষ্কে আবেগসম্পর্কিত কী ধরণের পরিবর্তন আনে তা বোঝা যায়।

সাধারণ সাবজেক্টরা SCRs দেখানোর পাশাপাশি সেই ডেকগুলোও এড়িয়ে চলেন যেগুলো থেকে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি। বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক, এতটাই যে আপনি আমিও হয়তো এটাই করতাম।

কিন্তু, আমাদের সাবজেক্টদের মাঝে যারা রোগী ছিলেন, মানে vmPFC অংশে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীরা কিন্তু উভয় কাজের কোনোটাই করেননি। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? মোটাদাগে বলতে চাইলে বলা যায়, পরিস্থিতি থেকে ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করে পুরষ্কার বা reward সম্পর্কিত ঘটনায় মস্তিষ্কের vmPFC অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতটুকুই। (রেফারেন্স-১০)

গবেষণাটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা সমস্যাটা কোথায় তা বুঝতে পারলাম। কোনো মানুষের যদি vmPFC অংশ ক্ষতিগ্রস্ত থাকে তাহলে তার মাঝে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার কমতি থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার দ্বারা অপরাধজনিত কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে চিকিৎসা পদ্ধতি আরো উন্নত হলে তাদের সহজেই সাহায্য করা যাবে।

decks (A and B) versus the good decks (C and D),

and the mean magnitudes of anticipatory SCRs associated with the same cards.

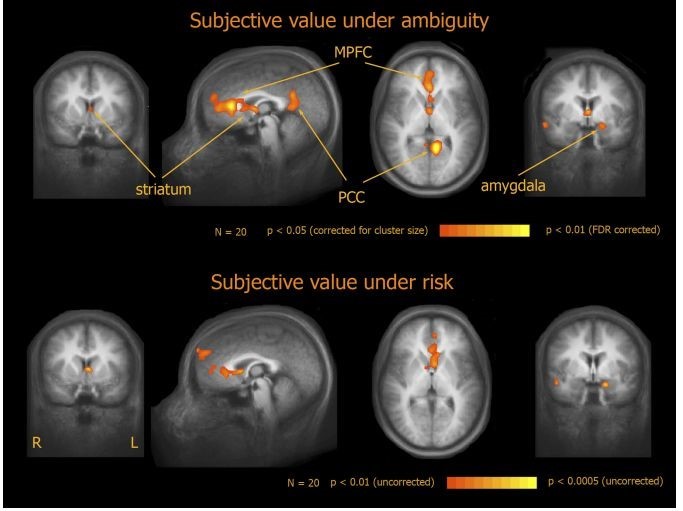

Risk and Ambiguity বা ঝুঁকি এবং দ্ব্যর্থতা বা অনিশ্চয়তার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ঝুঁকি হল যখন আপনি জানেন যে আপনার কাজটি অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, পক্ষান্তরে দ্ব্যার্থতা হল যখন আপনি কাজটির অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত নন। অর্থাত,হয়তো কাজটি অপরাধমুলক হওয়ার সম্ভাবনা ৫০% হতে পারে অথবা ৪০%, আপনি নিশ্চিত নন। এই এতটুকু পার্থক্য Actus Reus কে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, কীংবা এটি মস্তিষ্কের নিউরনের উদ্দীপনায় কতটুকু পার্থক্য এনে থাকে?

গবেষণার কথা উল্লেখ করা যাক। গবেষণাটা হয়েছিল ঝুঁকি এবং দ্ব্যার্থতার নিউরোলজিক্যাল পার্থক্য বের করার জন্য। অবশ্যই, দুরকম পরিস্থিতিতেই আপনার সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হবে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে, ঝুকিমূলক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হতে পারে তার একটা সম্ভাবনা বা probabilistic ধারণা মস্তিষ্কে তৈরী হতে পারে কিন্তু দ্ব্যার্থতামূলক পরিস্থিতিতে সেটা অনিশ্চিত রয়ে যায়।

সাবজেক্টদের দুই ধরণের জার বা বক্সের কথা জানানো হয়েছিল। এর মাঝে একটি বক্স হল রেফারেন্স বক্স। এটি যদি তারা বেছে নেয় তাহলে প্রতিবারই ৫০% চান্স রইবে ৫ ডলার পাওয়ার। আর বাকি বক্সগুলো একটা একটা করে স্ক্রিনে দেখানো হবে। বক্সগুলোর কিছু অংশ লাল রঙ আর কিছু অংশ নীল রঙের হবে। স্ক্রিনের লাল আর নীল রঙের রেশিও বলে দিবে আসল বক্সে কতগুলো লাল আর নীল রঙের চিপস বা ছোট টুকরো রয়েছে।

স্ক্রিনে প্রতিটা রঙের কাছে কিছু সংখ্যা থাকবে যা জানাবে লাল রঙ ওঠালে কত টাকা পাবে আর নীল ওঠালে কত টাকা পাবে। যেমনটি, আমরা ছবিতে দেখতে পারছি, A ছবির একেবারে বাম পাশের বক্সে কিছু অংশ লাল কিছু অংশ নীল। নীলের কাছে ০ লেখা অর্থাৎ, এই বাক্স থেকে চিপস ওঠালে কোনো টাকা পাওয়া যাবে না কিন্তু লালের অংশে ১৮০ লেখা অর্থাৎ এখান থেকে ওঠালে টাকা পাওয়া যাবে।

কিন্তু ১৮০ আসল টাকার পরিমাণ নয়, এটি আসল টাকার একটা গানিতিক প্রদর্শন যার রেশিও পরে জানিয়ে দেয়া হবে। যেমন, রেশিও যদি বলা থাকে ১ঃ১০ তাহলে আমরা ধরে নেব এই বক্স থেকে লাল চিপস ওঠালে ১৮ ডলার পাওয়া যাবে। আবার টাকার পরিমাণও আলাদা বক্সে ভিন্নরকম। টাকার পরিমাণ ৫, ৯.৫, ১৮, ৩৪ বা ৬৫ ডলার হতে পারে লাল চিপসের জন্য।

বিষয়টা বিভ্রান্তিকর মনে হলে আবার পড়ুন।

ট্রায়াল বা গবেষণাটা দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ছিল Risk বা ঝুঁকি ভাগ, অপরটি ছিল Ambiguity বা দ্ব্যার্থতা ভাগ। ঝুকিভাগে স্ক্রিনে দেখানো লাল-নীলের রেশিও সুন্দর মত দেখানো ছিল। সাবজেক্টরা জানতেন তারা যদি এই বক্স মনোনীত করেন তাহলে লাল অথবা নীল চিপস ওঠানোর সম্ভাবনা কতটুকু। সেটার প্রেক্ষিতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে বক্স মনোনীত করবেন নাকি রেফারেন্স বক্স নেবেন।

কিন্তু, দ্ব্যার্থতা ভাগে লাল-নীলের মাঝে একতি ধুসর ব্লক দিয়ে রাখা হয়েছিল। আবারও A ছবিটির বাম পাশের বক্স দ্রষ্টব্য। এখানে সুন্দরমত মাঝখানে ধূসর ব্লক দিয়ে দেয়ার কারণে আমরা আর বুঝতে পারছি না যে এখানে লাল আর নীলের রেশিও কতটুকু। এমনও হতে পারে পুরো ধূসর অংশটিই লাল, সেক্ষেত্রে লালের সম্ভাবনা হয়ে যাবে প্রায় ৭০%, অথবা এমনও হতে পারে ধূসর অংশের পুরোটাই নিল সেক্ষেত্রে লালের সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় ৩০% এর কাছাকাছি। মোদ্দাকথা, সাবজেক্ট কখনোই নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন না উক্ত বক্স থেকে চিপস ওঠালে লাল ওঠার সম্ভাবনা কত। এটাই দ্ব্যার্থতা !

সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সাবজেক্টদের মস্তিষ্ক fMRI দিয়ে স্ক্যান করা হচ্ছিল এটা দেখার জন্য তাদের মস্তিষ্কের কোন অংশ বেশি কাজ করে ঝুঁকি এবং দ্ব্যার্থ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে।

তো, গবেষণায় কী পাওয়া গেল? যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে দেখি কে কোন বক্স বেছে নেয়, বা কত শতাংশ মানুষ কেমন বক্স বেছে নেয় তাই আমরা ওই ডাটা বাদ দিতে পারি। আমাদের মুল উদ্দেশ্য ছিল মস্তিষ্কে ঝুঁকি এবং দ্ব্যার্থতার পার্থক্য।

নিচের fMRI ছবিতে আমরা দেখতে পাই আদতে ঝুঁকিপূর্ণ কীংবা দ্ব্যার্থ পরিস্থিতিতে আমাদের মস্তিষ্কের একই অংশ উদ্দীপনা দেখা দেয়। সেই অংশ হল, medial prefrontal cortex আর striatum । সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি আমাদের মস্তিষ্ক ঝুঁকি এবং দ্ব্যার্থতার মাঝে পার্থক্য করে না এবং পরিস্থিতি একইভাবে বিবেচনা করে। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্ব্যার্থ পরিস্থিতিতে উক্ত অংশগুলো আরো বেশি উজ্জীবিত। আমরা ধরে নিতে পারি দ্ব্যার্থতামূলক পরিস্থিতিতে অনিশ্চিত ডাটা আর সম্ভাবনা থাকায় বিবেচনার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে আরেকটু জোর কার্যক্রম চলে, যদিও পার্থক্য ততটা নয়।

পুরো গবেষণাটা বেশ ঝামেলার মনে হতে পারে আপনার কাছে। এই (রেফারেন্স-১১) থেকে আসল গবেষণাপত্র পড়ে আসতে পারেন।

আইন সাধারণত ঝুঁকি এবং দ্ব্যার্থতার মাঝে পার্থক্য করে না এবং ওপরের গবেষণা থেকে আমরা সেটাই জানতে পারলাম যে উভয়ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্যাটার্নে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। একজন আসামী যে কারো দিকে গুলি চালায় এটা জেনে যে রিভলভারে ছয়টা চেম্বারের মাঝে মাত্র দুটোতে বুলেট আছে সে এই ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত যে গুলি ছুড়লে মানুষের গায়ে লাগার সম্ভাবনা কত। আবার আরেক আসামী যে জানে না চেম্বারে দুটো গুলি আছে নাকি একটি যার ফলে গুলি ছোড়ার সময় সে নিশ্চিত নয় সম্ভাবনার ব্যাপারে যে মানুষটার গায়ে লাগবে কী না সেও দ্ব্যার্থতা থেকেই অপরাধটি করেছে। উভয়ক্ষেত্রে অপরাধে কোনো পার্থক্য নেই।

যদিও বেপরোয়াতার সাথে সম্ভাবনার ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা জড়িত কিন্তু অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত করতে চাইলে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটা দেখা যে আসামী ওই মূহুর্তে তার বেপরোয়াতা সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল ছিল। সে কী নিজে বুঝেছে এই কাজটার সাথে কোনো অপরাধের সামান্যতম সম্ভাবনাও রয়েছে? কারণ এমনও হতে পারে তার মস্তিষ্কে সম্ভাবনার প্রসেসিং সম্পূর্ণ involuntary বা অনৈচ্ছিক ছিল? সে আনমনেই পরিস্থিতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত চিন্তা না করেই? কারণ ঝুঁকির ব্যাপারে ধারণা থাকা আর না থাকার ওপর নির্ভর করে মানুষটা অপরাধী কীনা।

সত্য বলতে, এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়নি যা ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক probabilistic information processing এর মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

সে প্রসঙ্গে বলতে চাইলে, নিউরোসায়েন্স যে বিষয়ে আইনের কাজে লাগতে পারে তা হল কীভাবে মানসিক সমস্যা কীংবা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা কারো অপরাধী হওয়ার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। বিস্তারিতভাবে বললে, আমরা জানি মাদক সেবন মস্তিষ্কে ডোপামিনের সিগন্যাল এবং ডোপামিন মস্তিষ্কের যেসব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে striatum, সেগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি করে। (রেফারেন্স-১২)

আমরা ওপরের গবেষণা থেকে জানি মস্তিষ্কের এই অঞ্চলগুলো সম্ভাবনা যাচাই ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা থাকার জন্য দায়ী। তাই আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে মাদকাসক্ত মানুষ ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্নভাবে জ্ঞান রাখে। কতটুকু ভিন্নভাবে সেটাই আইনের জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রায়ই দেখি অধিকাংশ মাদকাসক্ত মানুষের দ্বারা অপরাধ হয়ে থাকে এবং তাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

আদালতে তাদের বিচার হওয়ার সময় দেখা হয় তাদের দ্বারা হওয়া কাজ কতটা বেপরোয়া ছিল। কিন্তু, এখন পর্যন্ত আদালতে এবিষয়টির মূল্যায়ন হয় না যে সে কাজটি করার সময় সেটির ঝুঁকি কীংবা অপরাধের সম্ভাবনা সম্পর্কে কীরূপ এবং কতটুকু ওয়াকিবহাল/সচেতন ছিল।

নিউরোসায়েন্টিফিক রিসার্চ আরো প্রয়োজন এসব আসামীদের মস্তিষ্কের অবস্থা আরো ভাল করে জানার জন্য। একই কথা বলা যায় অন্যান্য মানসিক সমস্যা বা মানসিক অবস্থা কীভাবে কারো উদ্দেশ্য ও mens rea কে প্রভাবিত করে। এসব সম্পর্কিত রিসার্চ শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থাই নয় বরং মানসিক চিকিৎসাও উন্নত করবে।

আত্মসংযম

নৈতিকভাবে চিন্তা করলে আত্মসংযম অপরাধবোধ থাকার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যারা অন্যের ক্ষতি করে তারা, (i) পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে কাজটি করার সময় বা, (ii) অনেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে কিন্তু সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ করতে পারত নিজেদের যদি কিছু সময় থেকে বিষয়টি নিয়ে আরেকবার চিন্তা করত কীংবা, (iii) কারো হয়তো নিজেদের ওপর একেবারেই নিয়ন্ত্রণ ছিল না আর তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল নিজেদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া। এই তিনটি অবস্থা অপরাধবোধ থাকার জন্য দায়ী হতে পারে আর নৈতিকভাবে তিনটি অবস্থার ভেতরে পার্থক্য রয়েছে।

অধিকাংশ সময়েই আদালত বা আইন ওপরের তিনটি অবস্থার মাঝে পার্থক্য করে না। যেমন, একটা লোক যে কারো দোকানে যেয়ে ভাঙচুর করেছে তার শাস্তি এটার ওপর কখনোই নির্ভর করবে না যে সে ওই সময় পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না আংশিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। উভয়ক্ষেত্রেই তার শাস্তি বা জরিমানা একই হওয়ার কথা।

তবে তৃতীয় অবস্থার ব্যাপারে আইন সবসময়ই আসামীর পক্ষ নেবে এই অর্থে যে, ‘উক্ত আসামী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কারণ তার মানসিক অবস্থা এমন যা তাকে আইনভঙ্গের ব্যাপারে সচেতন থাকতে বাধা প্রদান করে’, আরেক অর্থে, উক্ত আসামী insanity defense অনুযায়ী ক্ষমা পেয়ে যেতে পারেন। ( যদিও আমরা শুরুতে মাইকেলের কেসে দেখেছি আসামীকে ক্ষমা করা হলেও তাকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আদালত পাঠাতে পারেন। )

তবে, খুনের কেসগুলোতে ওপরের প্রথম দুই অবস্থার মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় বিচারকার্যের সময়। আসামী যদি অনুতপ্ত হয় খুন করার পর তখন আদালত তাকে হয়তো লঘুদন্ড দেয়। যেমন ফাঁসির বদলে হয়তো যাবজ্জীবন দেয়। আবার আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে যাদের কোনো অপরাধেই জেলে পাঠানোর বা বড় শাস্তি দেয়ার নিয়ম নেই কারণ কিশোর বয়সে আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ কম থাকে।

অর্থাৎ, আদালতে এটি নতুন নয় যে insanity defense ছাড়াও আত্মসংযমকে বিচারকার্যে গুরুত্ব দেয়া।

আর তাই, যদি নিউরোসায়েন্টিফিক গবেষণায় আত্মসংযমকে মস্তিষ্কে চিহ্নিত করা যায় এবং কোন ফ্যাক্টরগুলো আত্মনিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে সেগুলো বের করা যায় তবে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও আত্মসংযমের বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে।

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা হয়েছে আত্মসংযমের ওপর তবে সেগুলো অপরাধবোধের সাথে সম্পৃক্ত কীনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। একটি গবেষণা করা হয়েছিল পছন্দের খাবার বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সাবজেক্টদের আত্মসংযম কেমন থাকে তা দেখা জন্য। সেখানে দেখা যায় মস্তিষ্কের vmPFC অংশের এক্টিভিটি একই থাকে তবে যাদের আত্মসংযম আছে তারা স্বাদযুক্ত খাবার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার উভয়ক্ষেত্রেই vmPFC অংশে এক্টিভিটি দেখিয়েছেন।

কিন্তু যাদের আত্মসংযম নেই তারা শুধুমাত্র স্বাদযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে একটিভিটি দেখিয়েছেন। আবার dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) অংশে এক্টিভিটি লক্ষ্য করা গেছে যাদের আত্মসংযম ছিল। এ থেকে বলা যায় vmPFC অংশ স্বল্প মেয়াদী টার্গেটে কাজ করে বেশি, যেমন স্বাদ, আর DLPFC অংশ দীর্ঘ মেয়াদী টার্গেটে কাজ করে বেশি, যেমন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে। গবেষণাটির ব্যাপারে বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন মনে করলাম না, (রেফারেন্স-১৩) থেকে পড়ে নিতে পারেন।

আবার অপর একটি গবেষণা করা হয়েছিল প্রলোভন প্রতিহত করার জন্য Distraction ও reappraisal কতটুকু ভূমিকা রাখে সেটা জানার জন্য কারণ অপরাধ করার প্রলোভন প্রতিহত করতে পারাটাও আত্মসংযমের অংশ। Distraction এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাচ্চাকে গল্প শুনিয়ে ব্যস্ত রাখা যাতে ডাক্তার তাকে ভ্যাক্সিন দিতে পারে। আর reappraisal বা পুনঃমূল্যায়নের উদাহরণ দেয়া যায় কেউ আমার সমালোচনা করলে সেটাকে আমার আত্মসম্মানে আঘাত ধরার বদলে কিছুক্ষণ ভেবে স্রেফ নিজের গঠনমূলক সমালোচনা ভেবে নেয়া যায়।

গবেষণায় সাবজেক্টদের কোনো নেগেটিভ বা খারাপ অনুভূতি উদ্রেক করে এমন ছবি দেখানো হয় এবং তাদের হয় distract করা হয় অথবা তাদের reappraisal করতে বলা হয় সেই ছবিগুলো দেখে সেগুলোর কম খারাপ অর্থ বলতে বা ব্যাখা করতে। যেমন, হয়তো কোনো ছবিতে দেখানো হচ্ছে কেউ কাউকে ছুড়ি দিয়ে মেরে ফেলছে।

কিন্ত যখন সাবজেক্টদের reappraisal করতে বলা হয় তারা হয়তো বলে, ‘এটা হতে পারে হ্যালউইনের সাজ’। এভাবে তারা নেগেটিভ অনুভূতিকে কম খারাপ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। এবং অপরাধমূলক কাজের চিন্তা মাথায় হয়তো কম আসে।

গবেষণায় দেখা যায় Distraction ও reappraisal উভয় অবস্থাতেই নেগেটিভ অনুভূতি কমে আসে এবং amygdala activity কম দেখা যায়। একইসাথে মস্তিষ্কের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ অংশে এক্টিভিটি বেশি দেখা যায়। তবে, distraction মেথডে দেখা যায় মনোযোগ দেয়ার অংশে এক্টিভিটি কম হচ্ছে, তবে reappraisal করার জন্য মনোযোগ দেয়ার অংশে এক্টিভিটি বেশি। গবেষকদের হাইপোথিসিস হল, অপরাধ করার মানসিকতাকে বা প্রবণতাকে বাধা দেয়ার জন্য reappraisal মস্তিষ্কে মনোযোগ এবং পরিস্থিতির আবেগী অর্থ বোঝা ও প্রসেস করতে পারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পুরো গবেষণাটা পড়ে আসুন (রেফারেন্স-১৪) ।

তবে ওপরের দুটো গবেষণা ঠিক কীভাবে সরাসরি অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত তা জোর করে বলা যাচ্ছে না কারণ আত্মসংযম ব্যাক্তিভেদে পরিবর্তনশীল এবং পরিস্থিতিভেদেও ভিন্ন। যেমন, একজন মানুষ যে জাঙ্ক খাবার আর স্বাস্থ্যকর খাবারের মাঝে বেছে নিতে গেলে হিমশিম খায় এবং দেখা যায় জাঙ্ক খাবারই বেছে নিচ্ছে তার দেখা যায় চুরি করার প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে কোনোই সমস্যা হয় না।

আবার যে ব্যাক্তি অন্যকে আঘাত করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না সেও হয়তো ল্যাবে কোনো গবেষণায় নিজের আত্মসংযম ঠিকই ধরে রাখতে পারে। সহজ কথায়, কতটুকু, কী ধরণের আত্মসংযম প্রয়োজন নৈতিক দায়িত্ববোধ থাকার জন্য সেটাই সংজ্ঞায়িত করা শক্ত আর সেটাকে অপরাধী মনের সাথে সম্পৃক্ত করা আরো দূরের কথা।

তাই বলতে হচ্ছে, সম্প্রতি হওয়া গবেষণা আমাদের আত্মসংযমের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারছে না। তবে, এগুলো প্রথম ধাপ হতে পারে এবং ভবিষ্যতে আরো গবেষণা হতে পারে যা থেকে আমরা অন্তত নিশ্চিত করে বলতে পারব ঠিক কোন বিষয়গুলো একজন মানুষকে আত্মসংযত হতে বাধা দেয়; সেক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো আমলে এনে একজন মানুষ যার মস্তিষ্কে আসলেই এমন কোনো সমস্যা রয়েছে যা তাকে নিজেকে সংযত রাখতে দেয় না তা আদালতে পেশ করা সম্ভব হবে এবং হয়তো একজন নিরাপরাধ মানুষকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেয়া যাবে। আমাদের ভুললে চলবে না, সবাই মাইকেলের মত ভাগ্যবান নন।

আমাদের দেশে কিছু অনলাইন নিউজের কল্যাণে আমরা প্রতিদিনই খারাপ সংবাদের ব্যাপারে জানতে পারি। কিছু কিছু কেস আমাদের কাছে পানির মত সোজা মনে হয়। আমরা কমেন্ট বক্সে যেয়ে নিজেদের রায় দিয়ে আসি। চুরি করতে যেয়ে ধরা, মায়ের হাতে নবজাতক খুন কীংবা আত্নহত্যা, সব জায়গায় নিজেরাই মহামান্য আদালত হয়ে যেন বসে যাই। Personality disorder, Postpartum depression, schizophrenia ইত্যাদি নানান টার্মের সাথে আমাদের অনেকেই পরিচিত নই।

একইভাবে আমরা জানতে পারলাম মস্তিষ্কের এমন সব অংশের কথা যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং এসব স্থানে সমস্যা হলে তার দ্বারা অপরাধ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। সেই সমস্যাগুলোকে হয়তো এখনও টার্মেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কীংবা করা হলেও সেগুলো পরিপূর্ণ ইফেক্ট সম্পর্কে আমরা জানতাম না।

যেমন কতজন জানতেন মস্তিষ্কের vmPFC অংশে ক্ষতি হলে ঝুঁকি বা অপরাধের সম্ভাবনা প্রসেস করার ক্ষমতা মানুষ হারিয়ে ফেলেন? আমরা অল্পই জানি এবং আরো জানব। ততদিন পর্যন্ত আমরা কোনো আসামীর উকিলকে গালিগালাজ না করি। উকিলের কাজ হল তার মক্কেলকে সমর্থন করা, সে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা। ( উল্লেখ্য, এখানে অসৎ উকিলের কথা উহ্য রাখছি। )

আশা করি আমাদের মনে যে নানান প্রশ্ন থাকে, বিজ্ঞান অনুযায়ী অপরাধী কারা এবং কেন সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম। এবং একইসাথে কেন আমাদের এবিষয়ে পয়সা খরচ করে আরো গবেষণা করা উচিৎ তাও জানলাম। কী,জানলাম না? তাহলে কমেন্ট বক্সে এটার উত্তর লিখে দিন দেখি।

প্রশ্নঃ কেন আমাদের পয়সা খরচ করে ক্রিমিনাল নিউরোলজিতে গবেষণা করা উচিৎ ?

আর্টিকেলের শুরুতে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আছে।

একইসাথে কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের কাজ করার সামান্য একটা ঝলক পেলাম। কোনো গবেষণাই ফেলনা নয়। ছোট ছোট যোগসূত্র খুজে পাওয়ার জন্য গবেষকরা যে পরিমাণে গবেষণা সাজিয়ে থাকে, পর্যালোচনা করেন তা সত্যিই অবাক করার মত!

আজকের মত এতটুকুই। সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে আমার ছোট্ট একটা লেখা আছে পড়ে আসতে পারেন। নামটা সুন্দর। লিংকঃ একটি ফুলেল সমাধি ও সিজোফ্রেনিয়ার আদ্যপান্ত ।

(সমাপ্ত)

লেখকঃ মনিফ শাহ চৌধুরী

Definitions:

Anti-social behaviors are actions that harm or lack consideration for the well-being of others. It has also been defined as any type of conduct that violates the basic rights of another person and any behavior that is considered to be disruptive to others in society.

Skin Conductance Response (SCR) is an indirect measure of sympathetic autonomic activity that is associated with both emotion and attention. In humans, the amplitude of SCRs is related to the level of arousal elicited by visual stimuli with either positive or negative emotional valence.

রেফারেন্সঃ

- লেখাটির পিডিএফ ভার্সন

- ১. Right Orbitofrontal Tumor With Pedophilia Symptom and Constructional Apraxia Sign: jamanetwork.com

- ২. Neuroprediction of future rearrest: https://www.pnas.org/content/110/15/6223

- ৩. People v. Newton: https://en.wikipedia.org/wiki/People_v._Newton

- ৪. Time of conscious intention to act with the onset of cerebral activity (readiness potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6640273/

- ৫. The Neural Basis of Decision Making

- ৬. Reading Hidden Intentions in the Human Brain: www.sciencedirect.com

- ৭. Predicting Action Content On-Line and in Real-Time before Action Onset — an Intracranial Human Study: citeseerx.ist.psu.edu

- ৮. The Neurobiology of Decision: Consensus and Controversy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765926/

- ৯. Changes of mind in decision-making: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19693010/

- ১০. Deciding Advantageously Before Knowing the Advantageous Strategy: static1.squarespace.com

- ১১. Neural Representation of Subjective Value Under Risk and Ambiguity: researchgate.net

- ১২. Effects of Expectations for Different Reward Magnitudes on Neuronal Activity in Primate Striatum: https://pdfs.semanticscholar.org

- ১৩. Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation System: https://www.rnl.caltech.edu/publications/pdf/hare2009.pdf

- ১৪. The Neural Bases of Distraction and Reappraisal: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4136451/

- ১৫. একটি ফুলেল সমাধি এবং সিজোফ্রেনিয়ার আদ্যোপান্ত