“…ডায়েরী লেখার মেয়ে আমি নই। ছোটবেলা থেকে বাসায় অধিকাংশ সময় একা একেলা কাটিয়েও কখনও কোনো কল্পবন্ধুর প্রয়োজনবোধ হয়নি, কীংবা কোনো ডায়েরীকে ‘কিটি’ ডেকে তার পাতায় আঁচড় কাটার ঈহা জাগেনি। কিন্তু যে অবর্ণনীয়, অপ্রকৃতস্থ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমি যাচ্ছি তা বরং শব্দের পিছে শব্দ জোড়াতালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখাটাই শ্রেয়। নচেৎ, আমার ভয়, মৌখিক বর্ণনা দিতে গেলে আমার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও উন্মাদনাই আপনার চোখে অধিক গ্রাহ্য হবে। ফলাফল, আমি এক শব্দে ‘পাগল’ তকমা পেয়ে হেয়-করুণা-ভয় মিশ্রিত অদ্ভুত ককটেলদৃষ্টি উপহার পাবো।…”

“…বর্ষাকালে আমাদের বারান্দায় সারাক্ষণ পানি থাকত। ওপরে মেঘের পাহাড়, আমার পায়ের নিচে টলমলে জল, আহা! বাবা-মা ঝগড়া করলে আমি নয়নতারা, গন্ধরাজ, রঙ্গন, গাদা ও সূর্যমুখীর মাঝেই বসে রইতাম। তাদের তলের মাটির মত আমার ফ্রকও ভিজে চুপসে রইত, ক্ষণিক পরপর তারা আমার দিকে চেয়ে মাথা দোলাত, প্রত্যুত্তরে আমিও মাথা দোলাতাম। নিজেকে তখন আরো বেশি করে তাদের একজন মনে হত। বারান্দার পুষ্পদল ও ফ্রক পড়া পুষ্পিকা, সবাই একই মাটিতে আটকে আছি, যাওয়ার উপায় নেই।…”

“…আচমকা সেদিন খেয়াল করলাম সূর্যমুখীর কালো বীজের মাঝে একটা ছোট্ট সাদা অভিক্ষিপ্ত, ডাইয়ে দুলছে অথবা বায়ে। কোনো অণ্ডোদ্গত কীট ভেবে আমি ফুলটা নাড়া দিলাম। অমনি কোথাও হারিয়ে গেল। আমি আর ভ্রুক্ষেপ করলাম না। বাবা-মার ঝগড়া তখন অনেকটাই মিইয়ে এসেছে। চাপা গোঙানির আওয়াজ ও সিগারের ভারী বাতাস উপেক্ষা করে আমি নিজের জগৎ সাজাতে নিবদ্ধ ছিলাম। আমার জগৎ-এ সব আমার নিয়ন্ত্রণে, আমার জগৎ-এ আমি নিকোটিনের বোটকা ঘ্রাণে কীংবা মদের অশালীন প্রলাপে অসহায় নই।..”

“…আমার বাথরুমের আয়নাটা বেশ ঝকঝকে, সোনালী বর্ডার দেয়া, যেকোনো কিছুকে অতিরঞ্জন করার প্রতিভা দিয়ে তৈরি করেছিলেন এর কারিগর। এই যেমন আমি নিজেকে দেখে কখনো কখনো মোহগ্রস্ত হয়ে যাই। আয়নার প্রতিবিম্ব আর আমার মাঝের ফারাক ততটাই স্পষ্ট যতটা এই দামী আয়নার বামপাশের কোণায় থাকা সুক্ষ্ম ফাটল। ফাটলটা কীভাবে এসেছে আমার জানা নেই। হয়তো সবসময়ই ছিল, চোখে পড়েনি। অথচ, অসঙ্গতিটা সেখানেই প্রথম চোখে পড়ল।

আমি স্পষ্ট দেখলাম ওই ফাটল থেকে সাদা কিছু একটা নড়াচড়া করছে। আমি আরো ভালো করে দেখার জন্য কাছে এগোতেই আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব হারিয়ে গেল। বুক থেকে হঠাৎ রক্ত সরে গেলে যেমন লাগে, আমার তেমনি লাগতে শুরু করল। হতভম্ব আমি খুটিয়ে খুটিয়ে পুরো আয়না চষে ফেললাম নিজেকে খোজার জন্য। পেলাম না। চোখ বন্ধ করে মাথা চেপে ধরলাম।

ওমনি ওগুলো আমার চারপাশে প্রকট হয়ে উঠল!

চোখ বুজলে না আঁধার ছেয়ে আসার কথা? অসহনীয় রূঢ় বাস্তবতা থেকে মুক্তি পেতে আমরা না চোখ বুজে ফেলি? নিশ্চয়তার আঁধার আমাদের গ্রাস করে ফেলতে দেই। অথচ, এহেন কোনো জায়গা নেই যেখানে তারা নেই। আমি চোখ খুলি।…”

“…আমার সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। যতবারই চোখের পলক ফেলেছি ততবারই যেন আমি অন্য কোথাও চলে গেছি, আর আমার চারপাশে ঘেরাও করে ছিল কিম্ভূতকিমাকার নর্তকী পোকার দল! চোখ বুজলেই সেই কেচোর মত প্রাণীগুলোকে কিলবিল করতে দেখি আমার সারা শরীরে। দু হাত মেলে ধরলে হাতের শিরা-ধমনীগুলোও ফিতাকৃমির মত বেরিয়ে এসে মাথা দোলাতে থাকে, ওগুলোর চোখ নেই তাও মনে হয় আমার দিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। আমি সম্মোহিতই হয়ে যেতাম যদি না মাথার ভেতর হতে নিজস্ব, অতি-আপন কন্ঠটা প্রতিবার নিশিরাতের লক্ষীপ্যাঁচার আদলে চেচিয়ে উঠত! আবার চোখ মেলার সাথে সাথে সব ঠিক, আমি আমার বাসায়। নিজেকে বলতাম, সব ঠিক হয়ে যাবে, শান্ত হও, শান্ত হও।..”

“…কোনো কিছু কি আসলেই ঠিক হয়ে যায়? নাকি আমরা মানিয়ে নিই? আমি মানিয়ে নেয়া শুরু করলাম। আমার মানিয়ে নেয়ার তালিকায় নিত্যদিনের কর্কশকন্ঠ, কাচের টুকরোর পাশে জায়গা করে নিল কিলবিল করতে থাকা শূককীট, কীংবা শূয়োপোকা। আমি জানি অথবা জানি না।…”

“…সেদিন, পাওয়ার হাউসে কোনো সমস্যার কারণেই কীনা জানিনা, আমাদের এদিকে ভোল্টেজ কম হয়ে এসেছিল। এলইডি আলোগুলোর ক্ষয়িষ্ণু আলো ততক্ষণ উপভোগ করলাম যতক্ষণ না তারা হাল ছেড়ে দিল। আর টিউবলাইট শুরু করল টিমটিম করা। সেকেন্ডে একবার আলো জ্বলছে একবার নিভছে। এরকমটা হতেই থাকল। আমার চারপাশের দুনিয়াকে হঠাৎ করেই যেন কোনো সুপারপজিশনে পেয়ে বসল। প্রতি মূহুর্তে আমার পরিচিত পৃথিবীর সাথে সহাবস্থানে ছিল আমার মানিয়ে নেয়া নরক। প্রতি মূহুর্তের এক অংশে আমি নিজেকে দেখতাম, আরেক অংশে নিজের শরীরে থাকা কীটগুলোকে! আমাকে পলকও ফেলতে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওগুলো বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, আয়েশ করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

টিম! টিম!

ওরা দশ হাত দূরে৷

টিম! টিম!

ওরা সাত হাত দূরে।

টিম! টিম!

ওরা পাচ হাত দূরে।

টিম! টিম!…”

“…চিৎকারটা বোধহয় আমার মাথার মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে মুক্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। কারণ, জ্ঞান ফিরতেই আমি নিজেকে আমার বিছানায় আবিষ্কার করি, আমার চারপাশে গোল হয়ে বসা বাবা, মা, একজন নার্স? আর আমার হাতের শিরার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে ছিল সরু, লিকলিকে, স্বচ্ছ লম্বা কৃমি! পরক্ষণেই বুঝলাম ওটা ছিল স্যালাইনের নালী। আমার শরীর অবশ হয়ে আছে। হয়তো কথা বলার শক্তি ছিল, কিন্তু ইচ্ছে ছিল না মোটেও। ঘোরের মাঝে চোখ বন্ধ করে ফেলি। কতদিন ঘুমাইনি আমি?…”

“…ডায়েরীটা লিখছি। কলম থেকে কালি সরু হয়ে বের হয়ে প্যাচ খেয়ে বর্ণ, শব্দ তৈরি করছে। কাজটা টাইপ করলে হত না। লেখার মাঝে একধরণের শৈল্পিকতা আছে, নাটকীয়তা আছে যা কী-বোর্ডে নেই। কিলবিল করে নাচতে থাকা ডায়েরীর পাতার ওপর কলমের কালিগুলো অন্তত কী-বোর্ডের মত প্রাণহীন নয়! কখনো কখনো শব্দগুলো নিজের মাঝে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তো কখনো অপর শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ঢাউস আকার ধারণ করতে চাইছে। আমি হয়তো এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে গেছি। কেন জানি মনে হয় এরা আসলে আমার ক্ষতি চান না!…”

“…সেদিন পাশের বাসার আন্টি এসেছিলেন তার পোষা বিড়াল নিয়ে। গল্প করছিলেন মায়ের সাথে। তার পোষা বিড়াল আমার কোলে এসে বসল। আমি আদর করতে লাগলাম। হঠাৎ কী হল জানি না, বিড়ালের একেকটা পশম, একেকটা লোম জান্তব হয়ে তার শরীর থেকে খুলে খুলে আসতে লাগলো। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বিড়ালটাকে ঘাড়ে ধরে ছুড়ে ফেলে দিলাম দরজার দিকে। আমার চোখ রক্তিম ছিল সন্দেহ নেই। আন্টি তড়িঘড়ি করে বিড়াল কোলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। অথচ আমি স্পষ্ট দেখলাম তিনি কোলে করে এক স্তুপ ফিতাকৃমি নিয়ে যাচ্ছেন!

বিকেলে মা-বাবার ঝগড়া তুমুলকাম ধারণ করল। আমার অবস্থার জন্য একে অপরকে দুষতে লাগলো। আমাকে পেটে ধরতে অনাগ্রহী মা ও মদ্যপ বাবা কী করে আমার মাথায় পোকার বীজ ঢুকানোর জন্য একে অপরকে দুষতে পারেন তা আমার বুঝে আসছিল না। তবে ওই যে, আমি মানিয়ে নিয়েছিলাম।…”

“…ডাক্তার আমাকে যেই ওষুধ দিয়েছিলেন সেগুলো বেশ কার্যকরী। আমি পরিস্থিতি আরো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম। ওদের দেখার জন্য এখন আর আমাকে চোখ বুঝতে হয় না। আমার নুডুলসের বাটিতে, লতানো গুল্মে, আমার চুলে সবখানেই তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে দেখতে পাই। তারা অনেকটা… বিড়ালের মত। পোষা৷ তবে বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। আমার মনে হয় তারা আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। বাথরুমের আয়নায় এখন আর নিজের প্রতিবিম্ব দেখি না। শুধু দেখি বিশাল এক পোকা বা কৃমি আমার দিকে চেয়ে আছে। দুলছে, ডান থেকে বামে। বাম থেকে ডানে। তাদের আহবানে সাড়া দিতে খুব মন চায়। কিন্তু তাদের দুনিয়ায় আমি মানুষ হিসেবে কী করে যাই? আমাকেও তাদের মত কিম্ভুতাকৃতির সাদা পোকা হয়ে যেতে হবে না?…”

“…ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে?…”

ডায়েরীটা এক নিশ্বাসে পড়লেন সাব-ইন্সপেক্টর শফিউল আলম। সকালে পুষ্পিকা মেয়েটার লাশ নিজের ঘরে আবিষ্কার করা হয়েছে। লাশটা পুরো ঢাকা ছিল বারান্দায় থাকা টবের মাটি দিয়ে, যার ফলে ম্যাগোটস কিলবিল করছিল পুরো শরীরে৷ মৃত্যুর কারণ ঘুমের ওষুধের ওভারডোজ।

ডায়েরী বন্ধ করে কিছুক্ষণ আনমনে বসে রইলেন তিনি। হঠাৎ আড়চোখে লক্ষ্য করলেন ডায়েরীর ফিতাটা নড়ছে। আদিম কোনো ভঙ্গিমায় নৃত্যরত, ফিতাটা দুলছে।

ডান থেকে বায়ে। বা থেকে ডানে।

(গল্প সমাপ্তি)

____________________________________

গল্পটা এখানেই শেষ। এবার বোরিং অংশ শুরু।

গল্পের প্রধান চরিত্র, পুষ্পিকার বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করলে ধারণা করা যায় তার মাঝে ডিলিউশন ও হ্যালুসিনেশন বিদ্যমান ছিল যা সিজোফ্রেনিয়ার অনেক উপসর্গের মাঝে অন্যতম। তার মাঝে সিজোফ্রেনিয়া জন্ম নেয়ার কারণ কী কী থাকতে পারে এবং অন্য আরো কী কী ব্যাপার আছে সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব।

শুরুতেই, টপিক ভাগ করে নেই।

- ১. Symptoms

- ২. Pathophysiology- রোগের সাথে শরীরের বা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মস্তিষ্কের কোন শারীরবৃত্তীয় ডিসঅর্ডার বা অস্বাভাবিকতার সংযোগ আছে তা খতিয়ে দেখা৷

- ৩. Etiology- রোগের কারণ, মেকানিজম ইত্যাদি।

- ৪. Epidemiology- পপুলেশনে রোগের বা রোগের উপসর্গের প্যাটার্ন

- ৫. Diagnosis

- ৬. Treatment

- ৭. Side effects of Treatments

- ৮. Progress Evaluation- চিকিৎসা করে লাভ হচ্ছে কীনা যেভাবে বোঝা হয়

- ৯. Conclusion

ওকে, শুরু করা যাক৷

Symptoms:

উপসর্গ সাধারণত দু’ভাগে ভাগ করা হয়৷ একটা পজেটিভ অপরটি নেগেটিভ। এদের মাঝে পার্থক্য কী? সহজভাবে বললে, পজেটিভ উপসর্গ হল এমন যা নতুন যোগ হয়। আর নেগেটিভ উপসর্গ হল এমন যা স্বাভাবিক কোনো বিষয়কে হ্রাস করে বা বিয়োগ করে। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন৷

পজেটিভ উপসর্গঃ

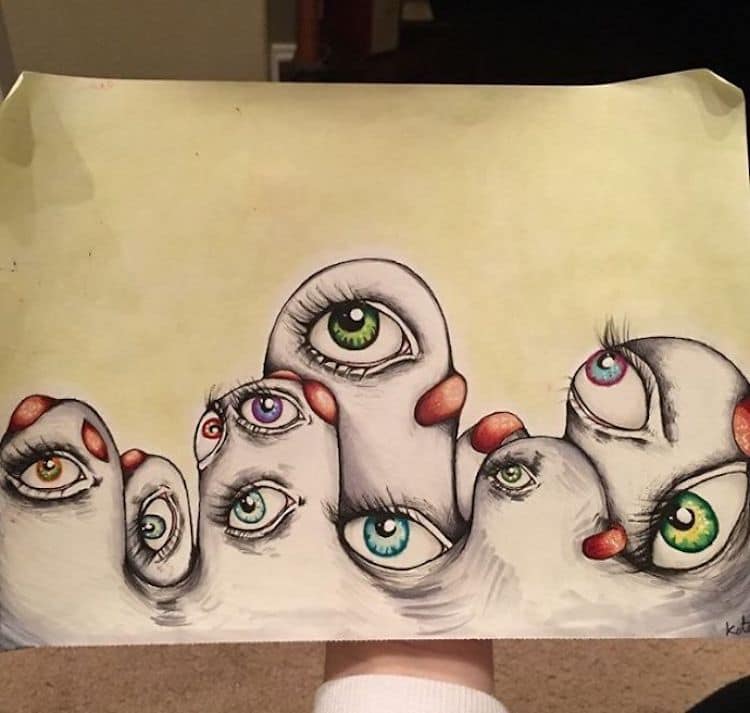

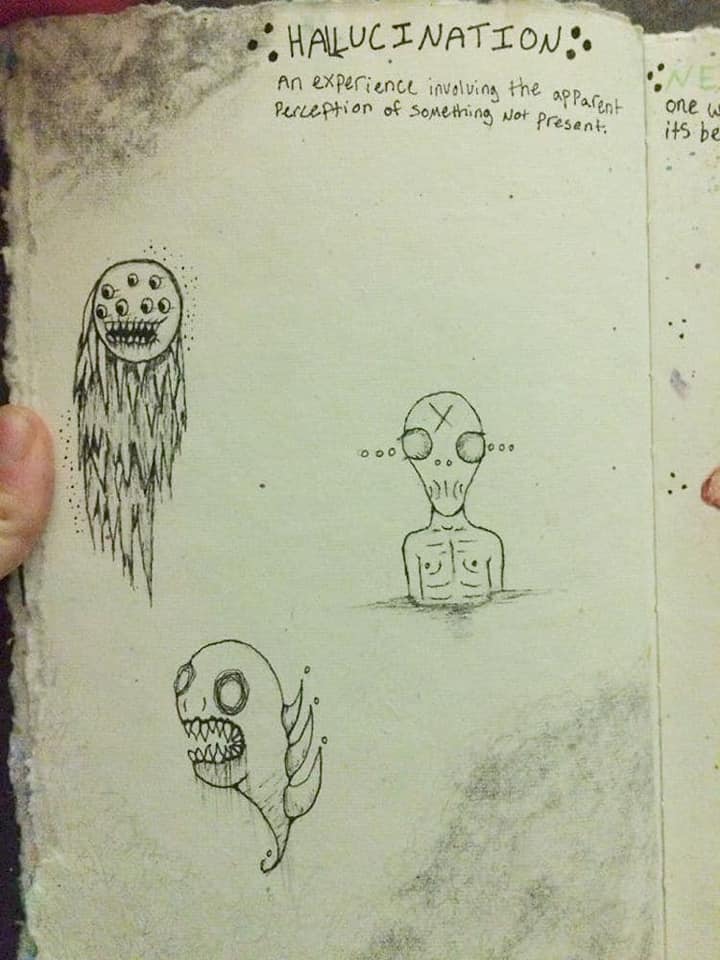

ক) হ্যালুসিনেশন- এটা সাধারণত পাচ ধরণের হয়ে থাকে৷

- i) Auditory অর্থাৎ, এমন সব শব্দ শুনতে পাওয়া যার অস্তিত্ব নেই। এক বা একাধিক গলার স্বরও শুনতে পারে। অনেক সময় এই স্বর রোগীকে নানান কাজ করতে জোর করতে পারে।

- ii) Visual অর্থাৎ, এমন কিছু দেখা যার অস্তিত্ব নেই। মৃত ব্যক্তিকে দেখা, নানা প্যাটার্ন দেখা কমন।

- iii) Olfactory অর্থাৎ, এমন গন্ধ পাওয়া, ভাল কীংবা মন্দ, যার অস্তিত্ব নেই।

- iv) Gustatory অর্থাৎ, এমন স্বাদ পাওয়া যার অস্তিত্ব নেই। আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করতে পারে তার খাবারে বিষ, তাই খাওয়ার প্রতি অনীহা তৈরি হতে পারে।

- v) Tactile অর্থাৎ, শরীরে কোনো পোকা বা হাত কিলবিল করছে এমন অনুভব হওয়া।

খ) ডিলিউশন – ভ্রান্ত কোনো ধারণা তৈরি হওয়া যা সাধারণ মানুষের কাছে অবাস্তব মনে হয়। ডিলিউশনকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

- i) Persecutory অর্থাৎ, এমন মনে হওয়া যেন কেউ আমাকে অনুসরণ করছে বা আমার পিছু নিয়েছে বা ছলচাতুরি করে আমাকে ফাসানোর চেষ্টা করছে।

- ii) Referential অর্থাৎ, যখন কেউ মনে করে কোনো পাবলিক ভাষণ, গান বা রেডিও শো তে বলা কোনো কথা বা পাবলিক যেকোনো কথায় তাকে উদ্দেশ্য করে কোনো গোপন বার্তা রয়েছে।

- iii) Somatic অর্থাৎ, যখন রোগীর মনে হয় সে মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত। যেমন চামড়ার নিচে কৃমি আছে, বা পরাগ রেণুর কারণে তার বোন ক্যান্সার হয়েছে৷

- iv) Erotomanic অর্থাৎ, এমন ধারনা হওয়া যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি তার প্রেমে মশগুল, বা তার জীবনসঙ্গী তাকে ধোকা দিচ্ছে, বা মানুষ তার পিছে প্রেম নিবেদনের জন্য লাইন লাগাচ্ছে।

- v) Religious অর্থাৎ, কেউ ভাবতে পারে ঈশ্বর তার সাথে সরাসরি কথা বলছেন বা তাকে কোনো শক্তিশালী অশুভ আত্মা ভর করেছে, ইত্যাদি।

- vi) Grandiose অর্থাৎ, নিজেকে মুই কী হনু রে ভাবা। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষমতাবান নেতা বা তারকা ভাবতে থাকা।

গ) বিভ্রান্তমূলক চিন্তাভাবনা ও অসংলগ্ন কথাবার্তা-

আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে তারা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, বা কথা প্রসেস করতে সময় নিচ্ছে বা অন্যমনষ্ক থাকছে। আবার কথা বললেও গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

ঘ) অমনোযোগী থাকা

ঙ) হাটাচলায় অস্বাভাবিকতা

এবার কথা বলা যাক নেগেটিভ উপসর্গ নিয়ে

- ক) আনন্দবঞ্চনা- রোগী কোনো কিছুতেই আনন্দ না পেতে পারেন।

- খ) কথা কমিয়ে দেয়া

- গ) কথা বলার সময় আবেগের অনুপস্থিতি

- ঘ) নিজেকে পরিবার, বন্ধুমহল ও সমাজ থেকে গুটিয়ে নেয়া। কারো সাথে তেমন না মিশতে চাওয়া, দেখা করার অনীহা।

- ঙ) নিজেদের যত্ন না নেয়া। যেমন, গোসল, খাওয়া, বাথরুমে যেয়ে বাথরুম করা ইত্যাদির প্রতি অনীহা।

- চ) কোনো কাজ শুরু করতে না পারা৷ বা শুরু করলেও শেষ করতে না পারা।

ওপরের উপসর্গ বিবেচনায় আনলে আমরা দেখতে পাই যে, গল্পের পুষ্পিকা নামের মেয়েটির মাঝে Visual ও Tactile হ্যালুসিনেশন লক্ষনীয়। এছাড়াও সে নিজের কল্পনার জগৎ এ ব্যস্ত থাকত এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে চাইতো। পুষ্পিকা নামের ফুলের মত মেয়েটি সিজোফ্রেনিয়ার থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

Pathophysiology:

নিউরোট্রান্সমিশনে বা এক নিউরনের সাথে আরেকটার মাঝে সংযোগে অস্বাভাবিকতাকে সহজেই এই রোগের Pathophysiology হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। সাইন্যাপ্সে থাকা নিউরোট্রান্সমিটারের পরিমাণে তারতম্য, যেমন ডোপামিন, সেরোটোনিন ও গ্লুটামেট খুবই কম অথবা খুবই বেশি হওয়ার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির নানা উপসর্গ দেখা দেয়৷

মস্তিষ্কের ডোপামিন রিসেপ্টর যেখানে আছে সেই অংশে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। ডোপামিন লেভেলের সাথে সম্পৃক্ত চারটা নিউরাল রাস্তা বা পাথওয়ে আলাদা করা হয়েছে।

১. Nigrostriatal Pathway হল mid brain এর substantia nigra area এর সাথে forebrain এর caudate nucleus এর সংযোগস্থল। এখানে যদি ডোপামিন লেভেল কম থাকে তবে extrapyramidal system ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ এটা কী? এটা মূলত মোটর কন্ট্রোল বা voluntary পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সিস্টেম। যেমন, আমি আমার শরীরের যেই অংশ নাড়াতে চাই না সেটা আমি না নাড়িয়ে থাকতে পারি। সেটা কোনো আঙুল হতে পারে বা জিভ। এই বিষয়গুলো extrapyramidal system নিয়ন্ত্রণ করে৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে সমস্যা হওয়া মানে রোগী তার পেশী বা অঙ্গের ওপর মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারাবেন।

২. Mesolimbic pathway হল midbrain এর ventral tegmental area থেকে forebrain এর limbic area এর মাঝে সংযোগ। এখানে ডোপামিন লেভেল অতিরিক্ত হয়ে গেলে সিজোফ্রেনিয়ার পজেটিভ উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন, হ্যালুসিনেশন বা ডিলিউশন প্রভৃতি।

৩. Mesocortical pathway মস্তিষ্কের ventral tegmental area কে prefrontal cortex এর সাথে সংযোগ। এই অংশকে reward system এর জন্যেও দায়ী করা হয়। এখানে ডোপামিন লেভেল কম হলে নেগেটিভ উপসর্গ দেখা দেয়।

৪. Tuberoinfundibular pathway হাইপোথ্যালামাস থেকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ডোপামিন কম হলে বা একেবারে নাই থাকলে Prolactin বেড়ে যায়। যার ফলে, galactorrhea (স্তন থেকে দুধের মত বস্তু নিসৃত হওয়া), Amenorrhea (পিরিয়ড না হওয়া), যৌনসঙ্গমে অনীহা তৈরি হওয়ার মত নানান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

শুধু যে ডোপামিনের পরিমাণে কম-বেশি হলেই সিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গ দেখা দেয় তা নয়৷ সেরোটোনিনের সাথেও এর সম্পর্ক থাকতে পারে৷ তবে এটা সরাসরি প্রমাণিত নয়। তবে হাইপোথিসিস দেয়ার পক্ষে যুক্তিগুলো বেশ শক্ত৷

যেমন, LSD ড্রাগ নিলে মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের প্রভাব খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু LSD নিলে হ্যালুসিনেশন বা অসংলগ্ন কথাবার্তা লক্ষনীয় তাই এই ধারণা করা যায় এখানে সেরোটোনিনও নন্দঘোষের ভূমিকায় আদিষ্ট হতে পারে।

আবার, কিছু ড্রাগ কোম্পানি এমন ঔষধ তৈরি করল যা মস্তিষ্কে সেরোটোনিন ও ডোপামিন উভয়ের পরিমাণই কমিয়ে রাখে৷ সাধারণত কিছু ড্রাগ আছে যা শুধু ডোপামিন কমিয়ে রাখে এবং ওগুলো সিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে৷ কিন্তু একসাথে দুটোই কমিয়ে রাখে এমন নতুন ড্রাগের ব্যবহার উপসর্গ কমানোতে আরো বেশি কার্যকর হল। তাই এবারো আমরা ধারণা করতে পারি যে সেরোটোনিনের পরিমাণও এই রোগের উপসর্গের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়ী।

আবার দৃশ্যপটে Glutamate কেও আনা যায়। ইনিও ওপরের দুই প্রার্থীর মতই অনুরণ ঘটান। দেখা গেছে phenylciclidine ও ketamine নামের দুই ড্রাগ, যা গ্লুটামেটের মতই কাজ করে, বেশি পরিমাণে নিলে সিজোফ্রেনিয়ার মত উপসর্গ দেখায়। তাই যা ধারণা করা হয়, রোগীদের ডোপামিন নির্ভর নিউরণের NMDA receptors যা গ্লুটামেট গ্রহণ করে সেগুলো একটিভ থাকে। সাধারণ মানুষের এগুলো ডোপামিন নির্ভর নিউরণে একটিভ থাকার কথা না। তাই, গ্লুটামেট বেশি পরিমাণে গ্রহন করে নিউরণ আর উপসর্গ দেখা দেয়।

এগুলো ছাড়াও মস্তিষ্কের নিজস্ব টিস্যুতেও গাঠনিক পরিবর্তন আসে৷ যেমন, Third ও Lateral ventricle এর সাইজ বড় হয়ে যাওয়া। এগুলো মস্তিষ্কে ফ্লুইড ভর্তি জায়গা৷ আবার medial temporal lobe, যা আবেগ ও চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে, সেটার সাইজ কমে যাওয়া।

Etiology:

শতাব্দী ধরে চলে আসা গবেষণাও নির্দিষ্ট বা একক কোনো কারণ জানাতে পারেনি। তবে, যে বিষয়ে সব গবেষকগণ একমত তা হল সিজোফ্রেনিয়ার ফেনোটাইপ বা লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়গুলো জেনেটিক ও পরিবেশগত প্রভাব উভয়ের দ্বারা প্রকট হয়।

একটা ব্যাখা অনুযায়ী, সিজোফ্রেনিয়ার সূচনা গর্ভে থাকাকালীনই হয়ে যায়। প্রেগন্যান্সি বিষয়ক জটিলতা যেমন, রক্তপাত, gestational diabetes, সিজারিয়ান, শ্বাসকষ্ট, জন্মের সময় কম ওজন থাকা প্রভৃতি নানা বিষয়কে পরবর্তীতে সিজোফ্রেনিয়ার সাথে সংযুক্ত করা যায়।

গর্ভধারণের মাঝামাঝি সময়ে যখন মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে ডেভেলপ হতে থাকে তখন কোনো জটিলতা হলে সেটাকে সিজোফ্রেনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়৷

এছাড়াও গর্ভাবস্থায় কোনো ইনফেকশন, কোনো মানসিক চাপ ইত্যাদি অভূমিষ্ট শিশুর মাঝে সিজোফ্রেনিয়ার কারক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

জেনেটিক ফ্যাক্টর সিজোফ্রেনিয়ার জন্য কতটা দায়ী তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রোগীর খুব কাছের আত্মীয়দের মাঝে এই রোগের উপসর্গ থাকার চান্স ১০%, এবং দূরের আত্নীয়দের মাঝে তা কমে দাড়ায় ৩%। (ref. 1)

এছাড়াও, আইডেন্টিক্যাল বা একই জাইগোটের যমজদের মাঝে একজনের এই রোগ থাকলে আরেকজনও রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৪৮%। তবে আলাদা জাইগোটের যমজদের মাঝে এর সম্ভাবনা মাত্র ১৪%। (ref.1)

আরো গবেষণায় দেখা যায়, বাবা-মা উভয়েই আক্রান্ত হলে সন্তানের মাঝে তা হওয়ার সম্ভাবনা ৪০%। (ref. 1)

আপনার যদি আরো চমকপ্রদ প্রমাণ প্রয়োজন পরে, তাহলে আরেকটি গবেষণার কথা শুনে আসি। গবেষকরা দত্তক নেয়া সন্তানদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখতে চান যে জেনেটিক কোনো ব্যাপার কী আসলেই আছে না সবই পরিবেশগত। এমন দত্তক নেয়া সন্তানদের তারা আলাদা করলেন যাদের বায়োলজিক্যাল মা-বাবার সিজোফ্রেনিয়া রয়েছে। তারা যা দেখেন তা হল, পরিবেশ পরিবর্তন করার ফলে তাদের সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার চান্সের কোনোই পরিবর্তন আসল না। অর্থাৎ, সিজোফ্রেনিয়া জেনেটিক্সের ওপর বেশ শক্তভাবে নির্ভর করে। (ref. 2)

এছাড়াও বড় ভাই/বোনের যেই বয়সে সিজোফ্রেনিয়া হয় দেখা যায় যদি ছোট ভাই/বোনেরও সিজোফ্রেনিয়া হয় তাহলে তা একই বয়সেই হয়। অর্থাৎ, একটা নির্দিষ্ট বয়সে সিজোফ্রেনিয়ার জেনেটিক বিষয়গুলো ফেনোটাইপ দেখানো শুরু করে। (ref. 3)

পরিবেশও বেশ বড় প্রভাব ফেলে। তাদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে যাদের আগে থেকেই জেনেটিক ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে। পরিবেশগত যেই চাপগুলো সিজোফ্রেনিয়ার দিকে একজনকে ঠেলতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে ছোটবেলার কোনো মানসিক আঘাত, সংখ্যালঘু হওয়া, খুবই নিম্নমানের অঞ্চলে থাকা যেমন বস্তি বা রেলস্টেশন বা সমাজচ্যুত হওয়া উল্লেখযোগ্য। এর ওপর, কেউ যদি কোনো বৈষম্যের শিকার হন বা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হন তাহলে তার মাঝে ডিলিউশনও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বেচারী পুষ্পিকার সরল হাতের লেখনী থেকে আমরা জানতে পারি ঝগড়া, পারিবারিক কলহ, অশান্তি তার নিত্যসঙ্গী ছিল। সে পরিবারে থেকেও তাদের

থেকে আলাদা রইতো, নিজের জগৎ এ মজে থাকতো। সিজোফ্রেনিয়ার পথে তাকে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়েছে এই বিষয়গুলোই।

Epidemiology:

পুরো পৃথিবীতে গড়ে ০.৩% থেকে ০.৭% মানুষ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। একদম নির্ভুল ডাটা দেয়া সম্ভব নয় তার কারণ, সব রোগী নথিভুক্ত নয়, কোথাও কোথাও রোগী নিজেও জানে না বা বাসার কেউও জানে না যে রোগীর সিজোফ্রেনিয়া আছে৷ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এই রোগ নিয়ে মানু্ষের মাঝে আছে নানা ট্যাবু বা ভুল ধারণা রয়েছে।

রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। একটা পার্থক্য হচ্ছে, পুরুষদের মাঝে এই রোগের লক্ষণ সাধারণত তাদের ২০ থেকে ২৪ বছরের মাঝে দেখা যায়, আর নারীদের মাঝে রোগের লক্ষণ ২৬ থেকে ৩৪ বছর বয়সের মাঝে দেখা দেয়।

আচ্ছা, আমার কোন দেশে জন্ম, বা কোন দেশে বেড়ে ওঠা সেটার সাথে সিজোফ্রেনিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কী?

আপনি যদি উচু কোনো জায়গায় থাকেন, যেমন কোনো পাহাড়, বা এমন জায়গা যেখানে তাপমাত্রা কম তাহলে আপনার সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্তত ডাটা তাই বলে। এটা ব্যাখা করা যায় এভাবে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় সূর্যের আলো কম থাকার কারণে ভিটামিন ডি শরীরে কম তৈরি হয়, যেটা সিজোফ্রেনিয়ার কারক হিসেবে ধারণা করা হয় তবে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

মাছ কম খাওয়া নিয়েও সিজোফ্রেনিয়ার সম্পর্ক আছে ঐ একই ভিটামিন ডি দিয়ে ব্যাখা করে৷

সূর্যের আলোর সাথে ভিটামিন ডি-র কী সম্পর্ক তা জানতে আমার আরেকটা লেখার লিংকও কমেন্টে দিয়ে দেব।

আবার যদি এমন কোথাও থাকেন যেখানে স্বাস্থ্যসেবা অনুন্নত তবে সিজোফ্রেনিয়ার রোগের উপসর্গ সেভাবে নির্ণয় করা যাবে না, আর সেটা ডাটাতেও দেখাবে না। কিন্তু শুরুতেই চিকিৎসা না হওয়ার কারণে আপনি আরো বেশি করে আক্রান্ত হবেন।

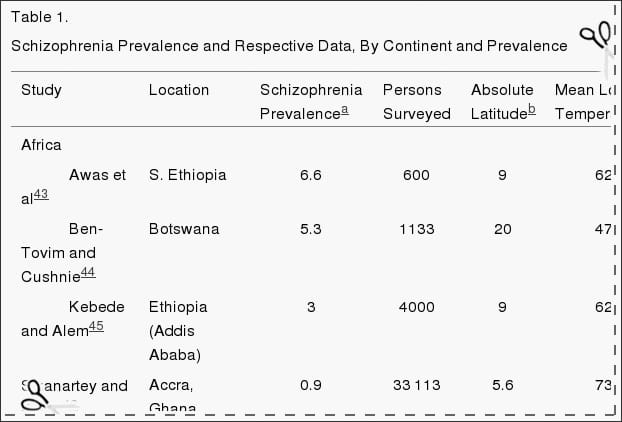

কমেন্টে কিছু গ্রাফ ও টেবিল দিয়ে দেব, মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন।

Diagnosis:

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition অনুযায়ী, যেহেতু, সিজোফ্রেনিয়ার অনেক উপসর্গ রয়েছে তাই তারা কিছু উপসর্গ আলাদা করেছেন যেগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে সেই রোগীর মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে। এই উপসর্গের মাঝে ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন বা অসংলগ্ন কথাবার্তার মাঝে অন্তত একটা উপস্থিত থাকতে হবে।

এবং এর সাথে নেগেটিভ উপসর্গ মিলিয়ে মোটামুটি মাসখানেক ধরে এসব সমস্যা রোগীর মাঝে থাকতে হবে। তখনই তাকে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী হিসেবে ডায়াগনোসিস করা যাবে।

এছাড়াও নিজের যত্ন নেয়ার প্রতি অনীহা অন্তত মাস ছয়েক স্থায়ী হতে হবে।

একই সাথে খেয়াল রাখতে হয় যে অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেগুলোর উপসর্গ সিজোফ্রেনিয়ার সাথে মিলে যায় সেগুলোর সাথে গুলিয়ে না ফেলা।

Treatment:

চিকিৎসার ক্ষেত্রে একেকটা উপসর্গকে আলাদা আলাদা করে ঠিক করার চেষ্টা করা হয়। Pharmacological ও nonpharmacological দুই ধরণের চিকিৎসাপদ্ধতিই ব্যবহার হয়।

প্রথমটা হল বিভিন্ন মেডিসিন ব্যবহার। দ্বিতীয়টা হল সাইকোথেরাপি।

সাইকোথেরাপি দেয়ার সময় কথা বলে নানা সাজেশন দেয়া হয়, মানসিক ট্রেনিং দেয়া হয় কিছু একশন কন্ট্রোল করার, কোনো হবি দেয়া হয় ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা ভাল, নন-ফার্মাকোলোজি চিকিৎসা কখনো ফার্মাকোলজি চিকিৎসার বিকল্প নয় বরং একত্রে ব্যবহার করা উচিৎ।

থেরাপি নিতে নিতে যদি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগেই থেরাপি বন্ধ করা হয় তবে খুব বাঝে ইফেক্ট পড়তে পারে, এমনকি হাসাপাতালেও ভর্তি করানোর প্রয়োজন পড়তে পারে৷ থেরাপি চলাকালীন পারিবারিক সাপোর্ট এক্ষেত্রে খুব উপকারী৷

ফার্মাকোলজি চিকিৎসায় নানান ধরনের antipsychotic drug দিতে পারে। এগুলো আগে উল্লেখ করেছি যে সেরোটোনিন আর ডোপামিন এর ওপর প্রভাব ফেলে এই ড্রাগগুলো। রোগীদের প্রায় সারাজীবন প্রতিদিনই এই ড্রাগ বা মেডিসিন নিতে হতে পারে।

তবে কিছু ড্রাগ আছে যা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেয়া যায়। একবার নিলে বেশ কিছুদিন এর ইফেক্ট থাকে। এতে প্রতিদিন নেয়ার প্রয়োজন পরে না। এগুলোকে Long-Acting Injectable antipsychotic drugs বলে।

Side Effects of Treatment:

কমন যেই ড্রাগস গুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ফার্স্ট জেনারেশন বলে। এগুলোর সাইড ইফেক্ট হল-

• মাঝে মাঝে হাত পা ঝাকি দেয়া

• হাটাচলার গতি শ্লথ হয়ে যাওয়া

নতুন ড্রাগসগুলোকে বলা হয় সেকেন্ড জেনারেশন।

এদের সাইড ইফেক্ট হল শরীরের স্থুলতা বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও ডায়েবিটিস, কার্ডিও-ভাসকুলার রোগের মৃত্যুর হার, যৌনসঙ্গমে অনীহা আরো অন্যতম সাইড ইফেক্ট। বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বেড়ে যেতে পারে।

খুবই বিরল হল চামড়ায় এলার্জি হওয়া। চামড়ার আলো সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়া। তাই রোদে চামড়া বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Progress Evaluation:

চিকিৎসা নিতে নিতে যদি রোগীর উপসর্গ কমে আসে, বা সে সাধারণ জীবনযাবনে ফিরে যেতে থাকে, নিজের যত্ন নেয়া আবার শুরু করে তাহলে ধারণা করা হয় চিকিৎসা কাজে দিচ্ছে। এসব বিভিন্ন স্কেলে রেখে পর্যবেক্ষণ সহজে করা যায়। যেমন, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

এছাড়াও রোগী নিজের রোগের ব্যাপারে কী ধারণা করছে, বা তার যে রোগ আছে এটা বুঝতে পারছে কীনা সেগুলোও ধরায় আনা হয়।

তবে, দুঃখের বিষয় হল, এত থেরাপি নেয়ার পরেও তাদের জীবনসীমা ১০-২৫ বছর কমে যায়। যেহেতু, তাদের ঠিকমতো এক্সারসাইজ, খাদ্যাভ্যাস, হাইজিন ইত্যাদি নানা বিষয়ে হেলাফেলা হতে থাকে তাই এমন উচু মৃত্যু হার তাদের মাঝে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, বরং অনুমেয়।

উল্লেখ্য, অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেন। পারিবারিক সমর্থন বা সহায়তা না থাকলে এমন সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেন।

উপসংহারঃ

জোফ্রেনিয়া একটি মারাত্মক রোগ। তবে, রোগ রোগই। একে ট্যাবু বানিয়ে চিকিৎসা না করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনার আশেপাশে কারো এমন উপসর্গ আছে কীনা, থাকলে তার পরিবেশ থেকে কোনো চাপ আছে কী না খেয়াল করুন। তাদের পারলে সাহায্য করুন, সম্ভব হলে তাদের পরিবারকে বোঝান। আপনার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বাচাতে পারে কোনো পুষ্পিকার প্রাণ।

(সমাপ্ত)

লেখকঃ মনিফ শাহ চৌধুরী

গল্পের শেষাংশে সাব-ইন্সপেক্টরও কেন কৃমি দেখলেন দুলতে তারও ব্যাখা আছে। তবে সেই মানসিক বিষয়টি অন্য কোনো দিনের বা গল্পের জন্য তোলা থাক।

আর্টগুলো একজনের আকা যে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। অন্তত তিনি তাই দাবী করেন।

রেফারেন্সঃ

1. McDonald C, Murphy KC. The new genetics of schizophrenia. Psychiatr Clin North Am. 2003;26(1):41–63.

2. Beck AT, Rector NA, Stolar N, Grant P. Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy. New York, New York: Guilford Press; 2009. Biological Contributions; pp. 30–61.

3. Crismon L, Argo TR, Buckley PF. Schizophrenia. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al., editors. 1Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 9th ed. New York, New York: McGraw-Hill; 2014. pp. 1019–1046.