আদিম মহাবিশ্বের ছবি গতকাল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সৌজন্যে উন্মোচন করার পর সাড়া পড়ে যায় বিশ্বজুড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমীদের মাঝে।

সে ছবিতেই শেষ নয়, নাসা জানিয়েছিল একদিনের মাঝে তারা মোট ৫টি ছবি রিলিজ করবে।

কথা মতো, সেই ৫টি ছবির অ্যালবাম বিবরণ সহকারে আপনাদের জন্য তুলে ধরলাম। বিবরণ এখানে পাবেন। একেক করে পড়ে ফেলতে পারেন; দেখার সময় ফুল ব্রাইটনেসে দেখাই ভালো হবে। আর, হাবল টেলিস্কোপের সাথে তুলনাটাও দেখে নিতে পারেন (যদি থাকে)।

আমি নিজের খেয়াল-খুশি মতো ছবিগুলোর একেকটি করে টাইটেলও দিয়ে ফেলেছি, ক্ষমা করবেন!

অনেকে জানতে চেয়েছেন, রঙটা কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এটা সত্য, আপনি যা দেখছেন, টেলিস্কোপ এই কালারে ছবি তোলেনি।

চলুন এবার ছবিগুলোর গল্প শুনি।

ছবি-১

“নক্ষত্রের উত্থান”

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের অবলাল রশ্মির সাহায্যে এই প্রথম আমরা তারকা জন্মকালের এতকাল অদৃশ্য থাকা অংশের ছবি দেখতে পেলাম।

এটা আমাদের ছায়াপথেরই একটি অংশের ছবি। এর আগেও এ অংশটা বিখ্যাত ছিল। নাম ‘কারিনা নেবুলা’ বা ‘কারিনা নীহারিকা’ (Great Carina Nebula)।

ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছেন, সেটি কারিনা নেবুলার NGC 3324 নামের একটি ছোট অংশ যেখানে তারকারাজির জন্মপ্রক্রিয়া চলছে।

হাবল টেলিস্কোপ বনাম জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

এই পাহাড়-পর্বত উপত্যকার মতো অবয়বগুলো আসলে তারায় তারায় ভরপুর।

জোছনাস্নাত রাতে তোলা পাহাড়ের ছবির মতো এ অবয়বকে বলা হয় Cosmic Cliffs, বাংলায় কী বলা যায়? ‘মহাজাগতিক অদ্রি’! এখানে সর্বোচ্চ যে চূড়া যে দেখতে পাচ্ছেন, সেটি কম করে হলেও ৭ আলোকবর্ষ উঁচু (‘দীর্ঘ’ আর কি)।

ওয়েবের ক্যামেরার কারণে আমরা মহাজাগতিক ধুলো ভেদ করে ঝলমলে তারকাগুলো দেখতে পাচ্ছি।

NGC 3324 আমাদের থেকে মাত্র ৭৬০০ আলোকবর্ষ দূরে, অবস্থান কারিনা নক্ষত্রপুঞ্জের কারিনা নেবুলা।

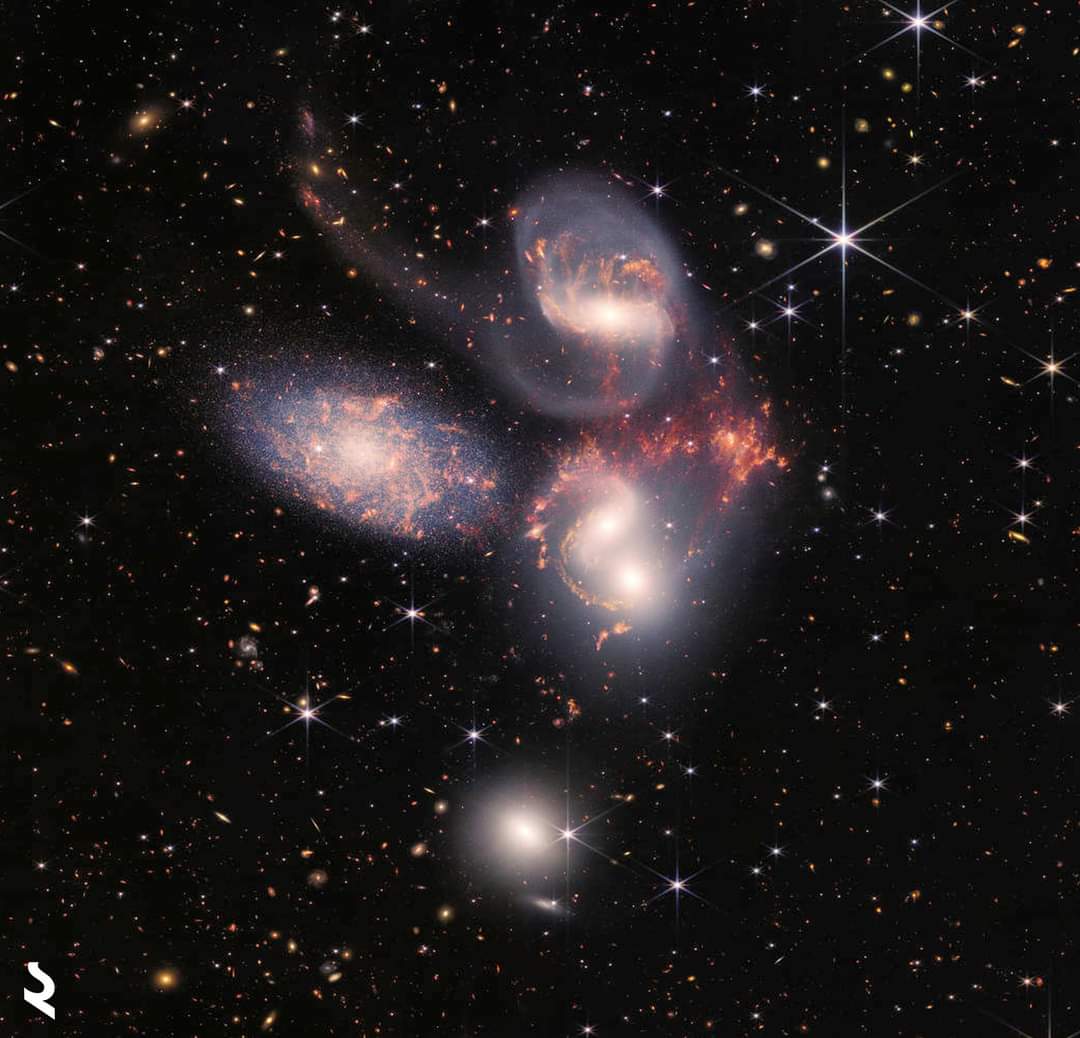

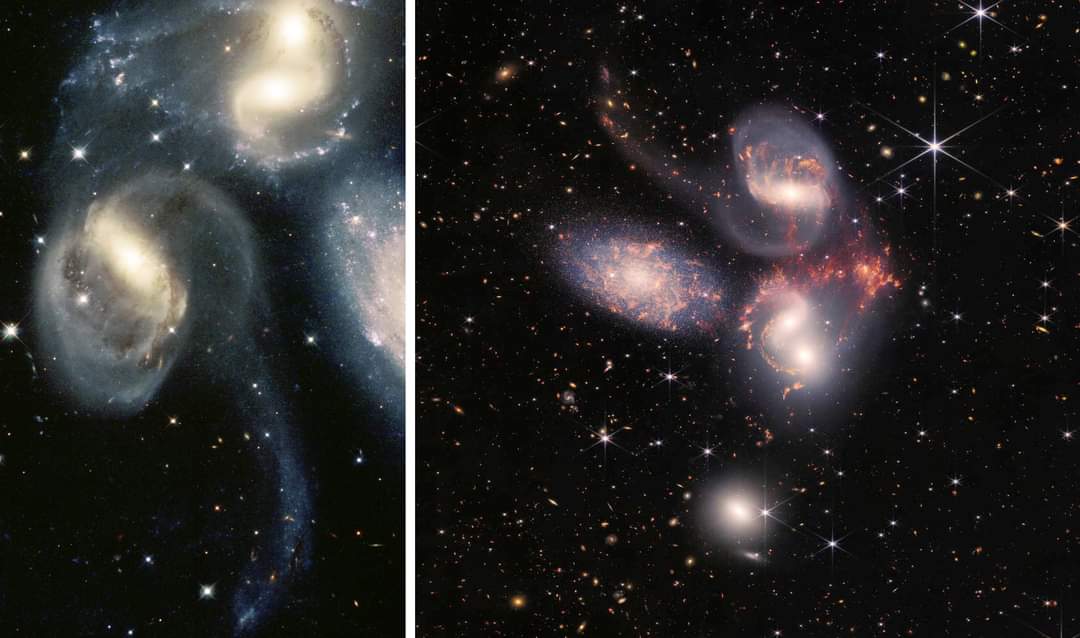

ছবি-২

“হেঁটে যাব ছায়াপথ”

ছবিতে আপনি পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জের পাঁচটি গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছেন। এর নাম ‘Stephan’s Quintet’; বাংলায় বলা যায় ‘স্টেফানের পঞ্চক’।

১৮৭৭ সালে মার্সেই অবজার্ভেটরিতে ফরাসি জ্যোতির্বিদ এদওয়া স্তেফান এটি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই থেকে এই নাম।

আর আজ আমরা এর বিস্তারিত ছবি পেলাম জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সৌজন্যে।

এই পঞ্চক দর্শন থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন কী করে ছায়াপথে ছায়াপথে সংঘর্ষ হয়, কাছাকাছি থাকা ছায়াপথগুলো কীভাবে একে অন্যের তারকারাজি জন্মকে প্রভাবিত করতে পারে; সেই সাথে গ্যালাক্সির বিবর্তন কীভাবে হয় তা পরিষ্কার হওয়া যাবে।

হাবল টেলিস্কোপ বনাম জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

ধারণা করা যায়, প্রাথমিক মহাবিশ্বে ছায়াপথগুলো বেশি সংখ্যায় এরকম লাগোয়া ছিল।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঠিক যেভাবে MRI (Magnetic Resonance Imaging)করা হয়, তেমনই জ্যোতির্বিজ্ঞানে ক্যামেরা ও স্পেক্ট্রোগ্রাফের সম্মিলনে IFU (Integral Field Units) ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মহাজাগতিক এই ধুলোর আড়ালে সক্রিয় ব্ল্যাক হোলের কাছে উত্তপ্ত গ্যাস, এবং ব্ল্যাক হোল থেকে হওয়া উজ্জ্বল আউটফ্লো-র গতিও মাপতে পেরেছেন।

ওয়েবের ছবিতে একটি শকওয়েভও ধরা পড়েছে যেটি মূলত NGC 7318B গ্যালাক্সিটি সজোরে এই ছায়াপথপুঞ্জকে আঘাত করায় সৃষ্টি হয়েছে।

‘পঞ্চক’ ডাকা হলেও, আসলে চারটি গ্যালাক্সি লাগোয়া আছে। কেন বলছি? কারণ এর মাঝে একটি গ্যালাক্সি (NGC 7320) পৃথিবী থেকে মাত্র ৪০ মিলিয়ন বা ৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

বাকি চারখানা প্রায় ২৯০ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৯ কোটি আলোকবর্ষ দূরে!

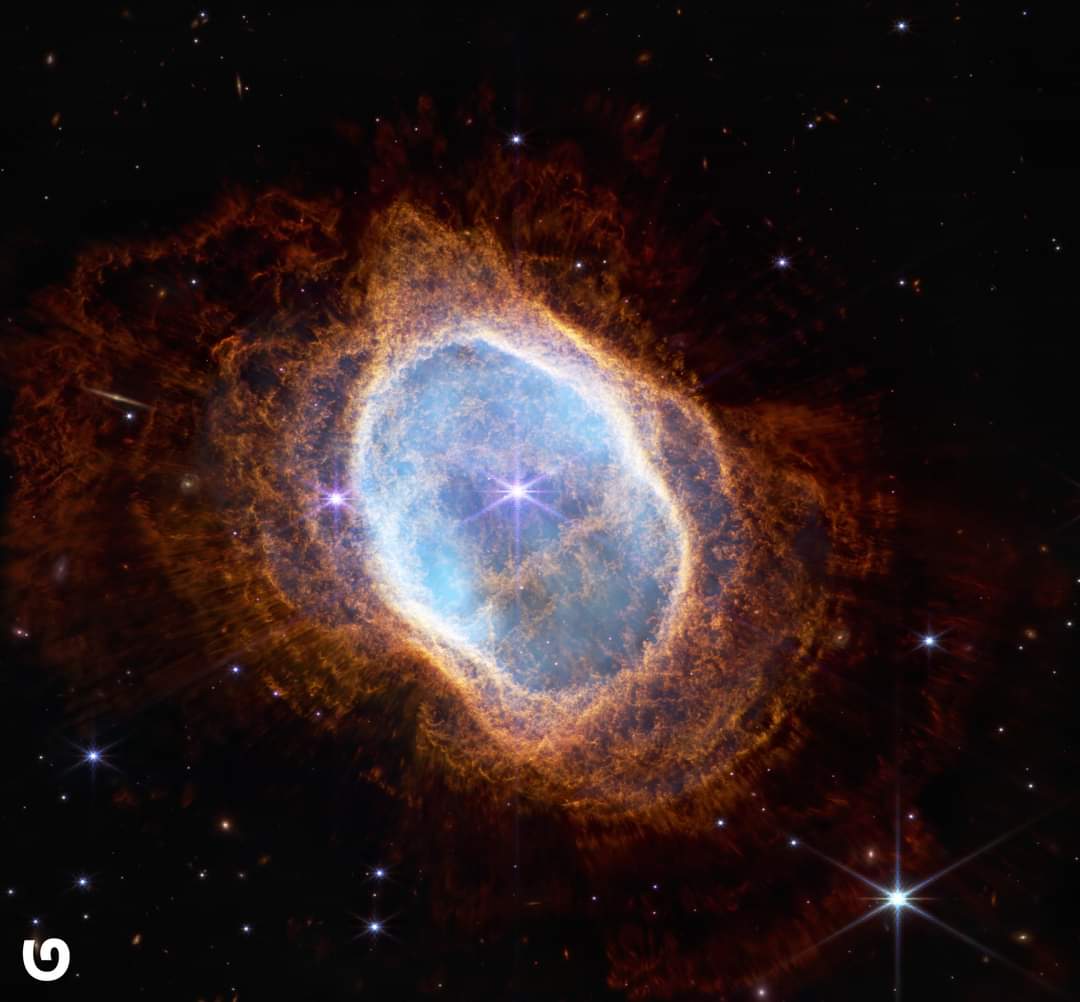

ছবি-৩

“নক্ষত্রের পতন”

ছবির এ নক্ষত্র মারা যাচ্ছে। কিন্তু মারা যাবার আগে শেষ এক ঝলক দেখিয়ে যাওয়া যাকে বলে, সেটাই ঘটছে এখানে।

আমরা তাকিয়ে আছি প্রায় ২৫০০ আলোকবর্ষ দূরের এক প্ল্যানেটারি নেবুলার দিকে, বাংলায় বলে ‘গ্রহ নীহারিকা’।

এই নেবুলার নামখানা হলো ‘সাউদার্ন রিং নেবুলা’ (NGC 3132), অবস্থান ‘ভিলা’ নক্ষত্রপুঞ্জে।

নেবুলার দ্বিতীয় নক্ষত্রকে পূর্ণাঙ্গ ভিউতে ফুটিয়ে তুলেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (কেন্দ্রের দুটো নক্ষত্রকে দেখতে হলে আপনাকে কমেন্টের ছবি দেখতে হবে), এ ছবিতে আপনি কেবল উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখতে পাচ্ছেন।

নিয়ার-ইনফ্রারেড (NIR) ক্যামেরায় নক্ষত্রের চারদিকে আলোর স্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। MIRI (Mid-Infrared Instrument) দিয়ে কী দেখা যাচ্ছে সেটি কমেন্টে দিচ্ছি।

নক্ষত্রের উত্থান-পতন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিয়ে এখন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। এই পুরো প্রক্রিয়া হাজার দশেক বছর চলবে, খুব স্লো মোশনে দেখা সিনেমার মতো।

পেছনে তাকিয়ে দেখুন, রঙবেরঙের বিন্দুগুলো কিন্তু তারকা নয়, সবগুলোই একেকটা দূর ছায়াপথ।

জানার জন্য বলি- যেসব নক্ষত্রের ভর কম (সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের কম) তারা জীবনের শেষ দশায় শ্বেত-বামন তারকায় পরিণত হয়।

এর ঠিক আগে সেটি লোহিত দানব হিসেবে থাকে এবং এর বহির্ভাগ মহাশুন্যে নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত ঐ গ্যাস ও ডাস্টই প্ল্যানেটারি নেবুলা গঠন করে।

ছবি-৪

“অপার্থিব পৃথিবী”

এটা কোনো ছবি বলা যাবে না, এটা অ্যানালাইসিস। ১১৫০ আলোকবর্ষ দূরের এই এক গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

নাক্ষত্রিক আলো যখন এ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন তা কীভাবে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে সেই স্পেক্ট্রাম পাঠিয়েছে জেমস ওয়েব, আর সেটা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পানি, কুয়াশা আর মেঘের অস্তিত্ব, যা আগের কোনো টেলিস্কোপ দেখাতে পারেনি।

আমাদের ছায়াপথের ফিনিক্স নক্ষত্রপুঞ্জের একটি গ্রহ এই WASP-96b, যা এযাবৎ আবিষ্কার করা মিল্কিওয়ের বহির্জাগতিক ৫০০০ গ্রহের একটি।

সূর্যের মতো একটি গ্যাস জায়ান্ট নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এ গ্রহ। তবে এটা বাসযোগ্য না, কারণ তাপমাত্রা খুবই বেশি (1000°F), মাত্র সাড়ে তিন দিনে তার সূর্যকে ঘুরে আসে! এতই কাছে থাকে সূর্যের।

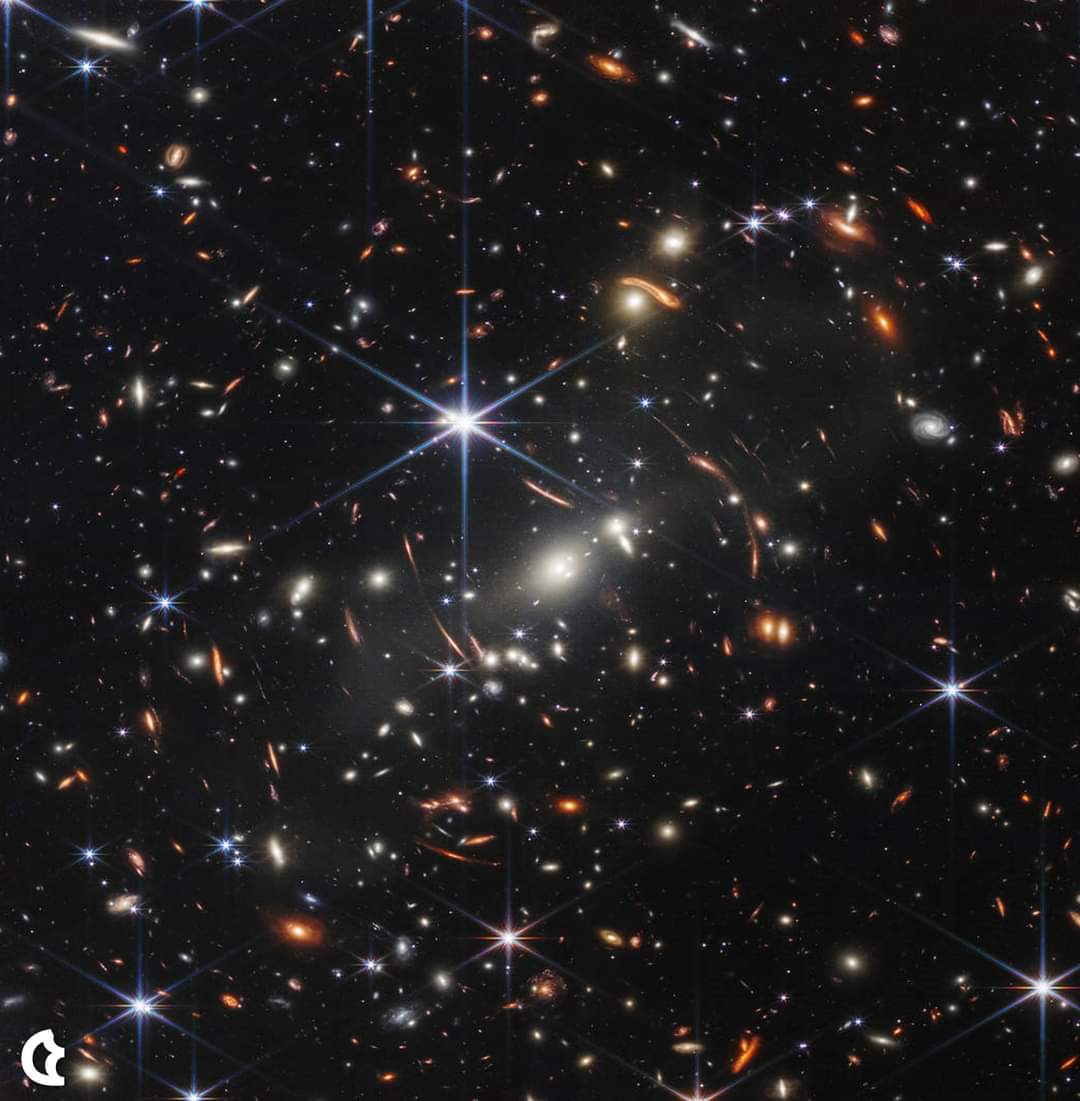

ছবি-৫

“অনন্ত নক্ষত্ররাজি”

এ ছবিটা পঞ্চমে রাখলেও, এটাই আসলে প্রথম রিলিজ করা ফটোটা, আগেই দেখেছেন আর পড়েছেন। তাও এই অ্যালবামে সংরক্ষণ করে রাখা। বিখ্যাত ছবিটা দিয়েই হোক সমাপ্তি।

নাসার ফ্ল্যাগশিপ মিশনখ্যাত জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (হাবল টেলিস্কোপের উত্তরসূরি) দ্বারা তোলা এ ছবিটি উন্মোচন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এ ছবির বিশেষত্ব? আপনি তাকিয়ে আছেন ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগের সুদূর এক মহাবিশ্বের অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যের দিকে, অবলোকন করছেন ছায়াপথগুচ্ছ।

আরও বলি, এটি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের প্রথম ফুল-কালার ডিপ ফিল্ড ইমেজ, এবং সেই সাথে মানবজাতির ইতিহাসে দূর মহাবিশ্বের ডিপেস্ট ও শার্পেস্ট ইনফ্রারেড ইমেজ।

‘ডিপেস্ট’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? ডিপ ফিল্ড ইমেজ হলো যখন একটা অ্যাস্ট্রোনমিকাল ছবি তুলতে আকাশের নির্দিষ্ট একটি অংশে অনেক লম্বা সময় ধরে এক্সপোজার রাখা হয়। এ ছবির ক্ষেত্রে সেটা সাড়ে বারো ঘণ্টা। এবং এ তো কেবল শুরু।

হাবল টেলিস্কোপ যেসব জ্যোতিষ্ক ‘চোখে’-ই দেখতে পেত না, সেটাও অনায়াসে দেখতে পাচ্ছে জেমস ওয়েবের নিয়ার-ইনফ্রারেড ক্যামেরা। ছবিতে এটা Galaxy Cluster SMACS 0723।

এই পুরো ছবিটি মহাবিশ্বের বিশালত্বের তুলনায় ধুলিকণার সমানও নয়। নাসার ভাষায় বলতে গেলে,

“This slice of the vast universe covers a patch of sky approximately the size of a grain of sand held at arm’s length by someone on the ground.”

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মিশন হলো মহাবিশ্বের প্রাচীনতম ছায়াপথগুলোর ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যগুলো বের করা। জেমস ওয়েবের ১০ বছরের পরিকল্পিত মিশনের (আর ২০ বছর আশা করে রাখা মিশনের) আজ সবে ৬ মাস ১৬ দিন গেল।

বেশি উজ্জ্বল আর বড় স্পাইক যে কয়টা আছে হাতেগোণা, ওগুলো আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ মানে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিরই প্রতিবেশী তারকা।

বাদবাকি যত আলোকবিন্দু দেখতে পাচ্ছেন, সবই একেকটি ছায়াপথ, তারকা নয় কিন্তু! হাবল টেলিস্কোপও আকাশের এ অংশের ছবি তুলেছিল, জেমস ওয়েবের সাথে তার পার্থক্য দেখে নিন!

আপনি যখন সূর্যের দিকে তাকান তখন ৮ মিনিট ১৮ সেকেন্ড আগের সূর্য দেখেন। কখনো বর্তমান সূর্য দেখতে পান না। কারণ আলো এসে পোঁছাতে ৮ মিনিট ১৮ সেকেন্ড লাগে আপনার কাছে।

খুব সহজ করে বললে, এই ছায়াপথগুচ্ছ থেকে আলো এসে পৌঁছাতে ৪.৬ বিলিয়ন বছর মানে ৪৬০ কোটি বছর লেগেছে। (4600000000!) পেছনের অগণিত দূর বিন্দুগুলোর মাঝে কোনো না কোনোটা ১৩.৫ বিলিয়ন বা ১৩৫০ কোটি বছর আগের, যা কিনা আমাদের কাছে পৌঁছানো সবচেয়ে পুরাতন আলো।

(মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন আনুমানিক ১৩.৮ বিলিয়ন বা ১৩৮০ কোটি বছর) অবশ্যই, এত দূরের বস্তু ঝাপসা বা দেখার অযোগ্য থাকার কথা, কিন্তু এখানেই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের জাদু।

দেখুন, অনেকগুলো ছায়াপথের ছবি কিছুটা কার্ভড হয়ে আছে, বেঁকে আছে। এটা হলো স্থান-কাল বক্রতা! জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী, ছবির কেন্দ্রে থাকা ছায়াপথগুচ্ছের গ্র্যাভিটির কারণে স্পেস-টাইম কার্ভেচার (স্থান-কাল বক্রতা) দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা মজার ব্যাপার খেয়াল করুন, এই ছায়াপথ গুচ্ছের সম্মিলিত ভর এত অকল্পনীয় রকমের বেশি যে, সেটি মহাকর্ষিক লেন্স হিসেবে কাজ করছে, আর সেই লেন্স দিয়ে আমরা পেছনের আরও দূরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু ম্যাগনিফাইড হয়ে উঠতে দেখছি (আলো বেঁকে আসছে)। সেগুলোও একেকটি অদেখা ছায়াপথ! সেখানেও রয়েছে অগণিত গ্রহ উপগ্রহ।

কী ভয়ংকর বিশালত্ব এই মহাবিশ্বের!

[ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকলো, অনুগ্রহ করে শুধরে দেবেন, যেহেতু আমি কোনো জ্যোতির্বিদ নই।]লেখক- বিজ্ঞান লেখক ও ব্লগার।

সাবেক শিক্ষার্থী, ইইই, বুয়েট।

মতামত ও লেখা শেয়ার করতে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হোন। গ্রুপ লিংক।

ভিডিও লিংক: https://fb.watch/edRMWN4qge/