পর্ব-৪১: অভিসারী বিবর্তন

ফিজিক্সে আলোর প্রতিফলন নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে “অভিসরণ” বলতে কী বোঝায়। অনেকগুলো আলোকরশ্মি যদি একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তখন সেই রশ্মিগুচ্ছকে বলে অভিসারী রশ্মি।

সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটা আলোকরশ্মি যেভাবে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হতে পারে, সেভাবেই দুইটা ভিন্ন প্রজাতিতে স্বতন্ত্রভাবে একই বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ঘটতে পারে। আর এই ঘটনাকেই বলা হয় কনভার্জেন্ট ইভোলুশন।

দুটি ভিন্ন সময়কালের দুটি ভিন্ন প্রজাতিতে যদি একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র বিবর্তন ঘটে, তাহলে তাকে বলা হয় কনভার্জেন্ট ইভোলুশন বা অভিসারী বিবর্তন।অভিসারী বিবর্তনের ফলে দুটি ভিন্ন প্রজাতিতে স্বতন্ত্রভাবে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ঘটে যা সেই দুইটি প্রজাতির লাস্ট কমন এন্সেস্টরে উপস্থিত ছিলোনা।

এখন আমাদের কয়েকটা টার্মের সাথে পরিচিত হতে হবে।

Analogous: অভিসারী বিবর্তনের ফলে Analogous Structure বা সদৃশ কাঠামো বা বৈষিষ্ট্য বিবর্তিত হয়, যাদের কার্যপদ্ধতি বা ফাংশন একই ধরনের।

Homology: যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে তাদের কমন এন্সেস্টরের কোনো বৈশিষ্ট্য বা স্ট্রাকচার থেকে যায়, কিন্তু তা বিবর্তনের ফলে ভিন্ন ধরনের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে, তখন তাকে বলে Homology. আর ওই কাঠামোটাকে বলে Homologous Structure.এটি ঘটে Divergent Evolution এর কারণে।

ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন হলো কনভার্জেন্টের বিপরীত।একটা প্রজাতি থেকে দুইটা প্রজাতি উৎপন্ন হওয়ার সময় ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন বা অপসারী বিবর্তন ঘটে।এ নিয়ে পরবর্তী পর্বগুলোতে আলচনা করবো।

Homoplasy: অভিসারী বিবর্তনের ফলে যে Analogous Structure বিবর্তিত হয়, একেই Homoplasy বলে। কিন্তু Homoplasy. শব্দটা ব্যবহার করা হয় একটা ভিন্ন ক্ষেত্রে, Cladistics এ , যা নিয়ে আপাতত আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

এই কনভার্জেন্ট ইভোলুশন একেবারে মলিকুলার লেভেল থেকে শুরু করে বড় বড় কাঠামো পর্যন্ত ঘটতে পারে।

মলিকুলার লেভেলের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় Cone Snail নামের একধরনের শামুক আছে, এরা যেই ইনসুলিন উৎপাদন করে, তার সাথে সাদৃশ্য আছে মাছের উৎপাদিত ইনসুলিনের। কিন্তু এই শামুক প্রজাতির কাছাকাছি যেসব নিকটাত্মীয় প্রজাতি আছে, তাদের সাথে সাদৃশ্য নেই।তাই স্পষ্টই এখানে কনভার্জেন্ট ইভোলুশন ঘটেছে।

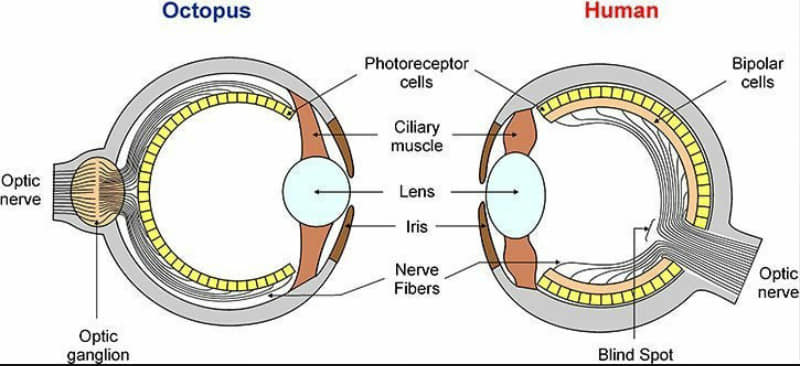

এবার বড়কিছুর উদাহরণ দিতে গেলে সবার আগেই বলতে হয় চোখের কথা।

সেফালোপড, ভার্টিব্রাট আর নিডারিয়াদের যে লাস্ট কমন এন্সেস্টর, তার সর্বোচ্চ একটা অনুন্নত আলোকসংবেদী কোষ ছিলো মাত্র, ছিলো কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু পরবর্তীতে এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিশক্তির বিবর্তন হয়েছে, আর এদের সবার চোখ একরকম না, গঠনে কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন সেফালোপডদের চোখে রক্তনালি আর স্নায়ু প্রবেশ করে রেটিনার পেছন থেকে, ফলে তাদের একটা ব্লাইন্ড স্পট থাকেনা। কিন্তু ভার্টিব্রাটদের প্রবেশ করে রেটিনার সামনের দিকে দিয়ে। কিন্তু উভয় চোখের কাজ একই, দেখা।

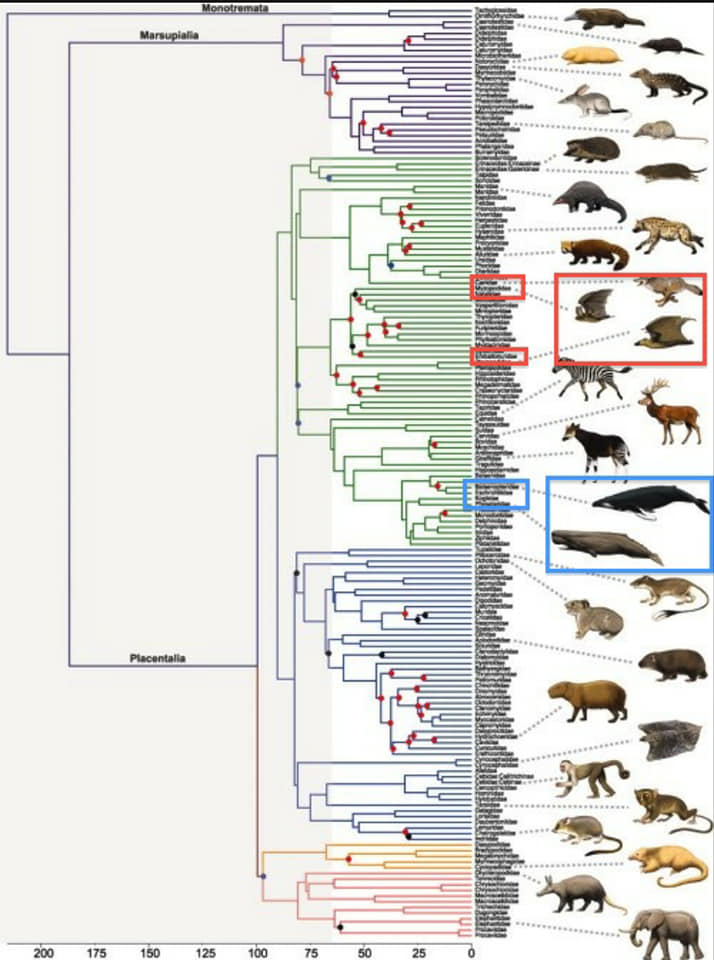

এরপর আছে Echolocation, শব্দ আর প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে আশেপাশের পরিবেশের চিত্র তৈরি করা। এই বৈশিষ্ট্যটা বাদুর আর তিমি-ডলফিনের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কারণ এদের লাস্টকমন এন্সেস্টর ছিলো প্রায় ৮০-১০০ মিলিয়ন বছর আগে, আর সে দেখতে ছিলো মোটামুটি একটা ইদুরের আকৃতির আর লম্বা শুন্ডযুক্ত অদ্ভুত একটা প্রাণি।

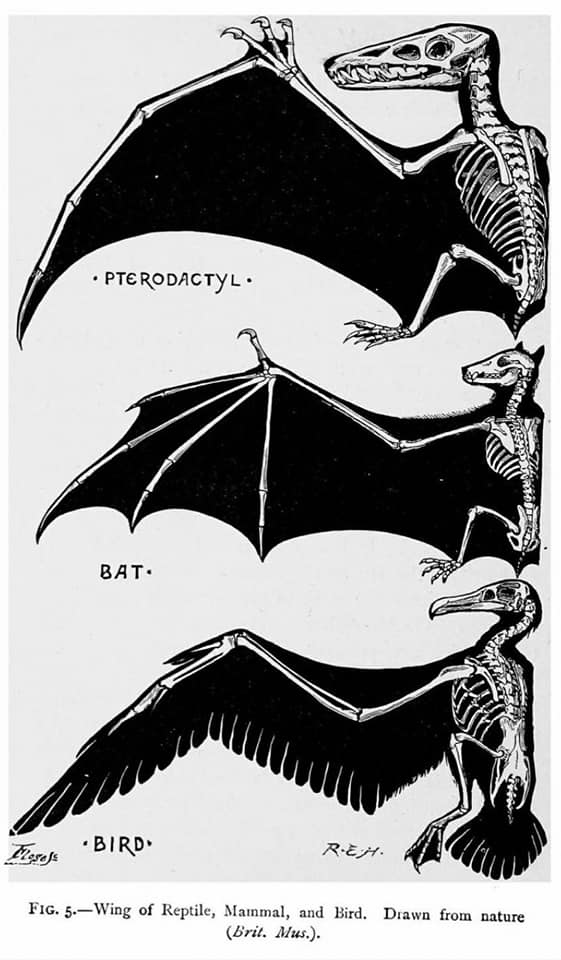

পাখি আর বাদুরদের মধ্যে উড্ডয়নের বিবর্তনটা বেশ মজার। কারণ পাখি আর বাদুড় উভয়ের কমন এন্সেস্টর হলো স্থলজ চতুষ্পদী, তাই এদের যে Limb , তা হলো হোমোলগাস স্ট্রাকচার। এরা সেটা পেয়েছে ওই চতুষ্পদী থেকেই, তবে বিবর্তনের কারণে এর আকার-আকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে।

কিন্তু, এদের যে ওড়ার মেকানিজম, সেটা আবার হোমোপ্ল্যাসি, মানে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বাদুরকে উড়তে সাহায্য করে হলো চারটা লম্বা হাড়ের( যা মূলত ছিলো ওয়ি চতুষ্পদীর আঙুল) সাথে যুক্ত একটা মেম্ব্রেন, যা তার ডানা। কিন্তু পাখির ডানা গঠিত চামড়ার ওপর পালকের আবরণ দিয়ে যা মূলত দুইটা হাড়ের সাথে যুক্ত, আর বাকি দুইটা হাড় অত্যন্ত ক্ষুদ্র , এই চারটা হাড়ও ওই চারটা আঙুলের বিবর্তন।

মানে পাখি আর বাদুড়ের ডানার এনাটমি হোমোলগাস বা ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন হলেও সেই ডানার সাহায্যে ওড়াটা বা ফাংশনটা হোমোপ্ল্যাসি বা কনভার্জেন্ট ইভোলুশন।

আবার Pterosaur নামক রেপ্টাইল, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, এদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উড্ডয়নের বিবর্তন ঘটেছে।

শুধু প্রাণিদের মধ্যেই না, উদ্ভিদের মধ্যেও অভিসারী বিবর্তনের অনেক উদাহরণ আছে।

সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো কার্বন ফিক্সেশন। আর এটা ঘটার তিনটা গতিপথ আছে, যার মধ্যে C4 গতিপথ হলো সবচেয়ে ভালো। এই C4 গতিপথের বিবর্তন উদ্ভিদজগতে প্রায় ৪০ বার ঘটেছে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে।

উদাহরণ দেখলাম বেশ কয়েকটা। এবার প্রশ্ন আসে, কনিভার্জেন্ট ইভোলুশন কেন বা কীভাবে হয়?

সহজে বলতে গেলে এটা হয়তো একেবারে র্যান্ডমলি হতে পারে, অথবা একই ধরনের পরিবেশের প্রভাবে হতে পারে।

র্যান্ডমলি ঘটার উদাহরণ অনেক রেয়ার, তবে একই পরিবেশের প্রভাবে কনভার্জেন্ট ইভোলুশন হওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। বিবর্তন হয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে, মানে পরিবেশের সমস্যাগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে। এখন একই ধরনের সমস্যার একই ধরনের সমাধান আসাটা কী স্বাভাবিক না? নিশ্চই স্বাভাবিক!

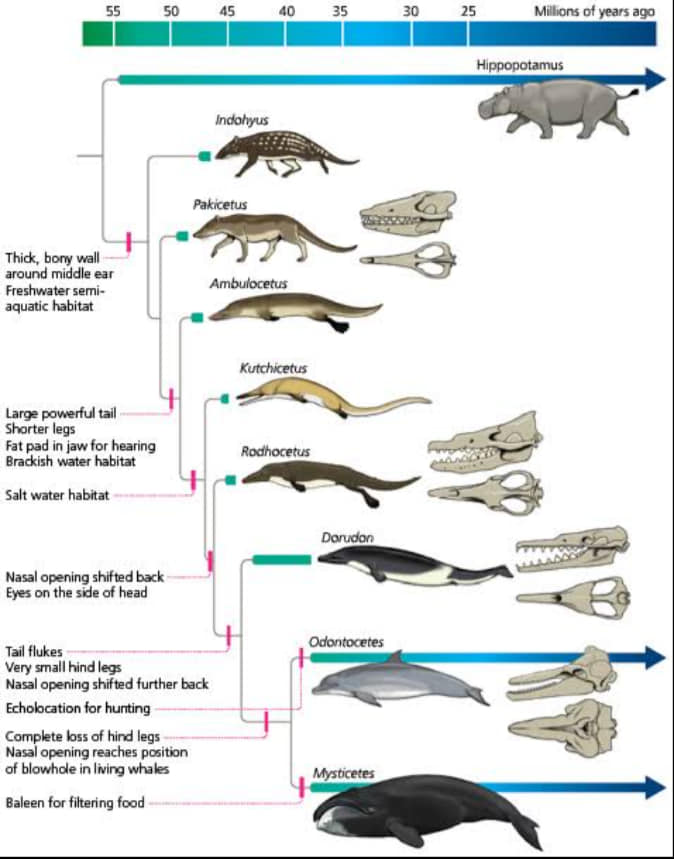

এই ধরুন নদীর মাছ আর সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণি, যেমন তিমি-ডলফিন(এরা কিন্তু মাছ না, এরা স্তন্যপায়ী), এদের মধ্যে সম্পর্ক অন্নেএএএএক দূরের। মাছের বিবর্তন ঘটে পানির মধ্যেই, প্রায় ৫৩০ মিলিয়ন বছর আগে, ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশনের সময়।

কিন্তু তিমি, ডলফিন এদের বিবর্তন ঘটে মাত্র ৫০ মিলিয়ন বছর আগে, এদের এন্সেস্টর ছিলো স্থলজ, এরা পানিতে পরে গিয়েছে। তিমির সবচেয়ে নিকটাত্মীয়গুলোর মধ্যে একজন হলো জলহস্তী। জলহস্তী আর তিমির কমন এন্সেস্টর স্থলে ছিলো, কিন্তু তাদের একদল পানিতে আরেকদল মাটিতে থাকা শুরু করলে তারা আলাদা হয়ে বিবর্তিত হয়।

যাই হোক, বলছিলাম যে মাছ আর তিমি, এদের মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, তবুও এদের দেহের আকৃতি প্রায় একই রকম, যাকে বলে Streamlined shape. এই আকৃতির কোনো বস্তু বাতাসে বা পানির মধ্যে সবচেয়ে কম বাধা পায় চলার সময়। তাই যেহেতু এরা উভয়ের পানিতে বিবর্তিত হয়েছে, তাই সাতার কাটতে এদের দেহের আকৃতি একই রকম হয়ে বিবর্তিত হয়েছে। ওই যে, একই ধরনের সমস্যার একই ধরনের সমাধান!

আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কনভার্জেন্ট ইভোলুশন কীভাবে হয়।

এবার, কনভার্জেন্ট ইভোলুশনের ফলে আমাদের বিবর্তনের গবেষণায় অনেকসময় সমস্যা সৃষ্টি হয়।যখন আমরা প্রাণিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গবেষণা করে তাদের Phylogenetic Tree আকি, তখন। কে কার আদিপিতা, কে কার সাথে সম্পর্কিত,কার থেকে কার উৎপত্তি এইসব চিহ্নিত করে গাছের মতো ছড়ানো একটা ছবি সবাই দেখেছেন নিশ্চই। এই ফাইলোজেনেটিক ট্রি আকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একই ধরনের বৈষিষ্ট্য।

এইযে সাধারণ মাছ আর তিমি, এদেরকে প্রথমবার দেখলে নিশ্চই মনে হবে যে এদের নিকট কমন এন্সেস্টর থেকেই এরা উভয়ে এই সাতারের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। ফলে কেউ যদি ফাইলোজেনেটিক ট্রি্তে এদেরকে একই এন্সেস্টর থেকে সরাসরি উৎপন্ন দুইটা প্রজাতি হিসেবে দেখায়, তা মারাত্মক একটা ভুল হয়ে যাবে।

তাই বিস্তারিত আর গভীরে গবেষণা না করলে হোমোপ্ল্যাসি বোঝা যায়না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ফাইলোজেনেটিক ট্রি তৈরির সময় এইসব বিষয় খেয়াল রাখেন আর কনভার্জেন্ট ইভোলুশন, হোমোপ্ল্যাসি নিয়ে আমাদের ধারণাও বেশ স্পষ্ট।

পর্ব -৪২: অপসারী বিবর্তন

ফিজিক্সে আলোর প্রতিফলন নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে “অপসরণ” বলতে কী বোঝায়। অনেকগুলো আলোকরশ্মি যদি একটা বিন্দু হতে নির্গত হয় বা একটা বিন্দু হতে নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়, তখন সেই রশ্মিগুচ্ছকে বলে অপসারী রশ্মি।

একটা বিন্দু থেকে যেভাবে অনেকগুলো আলোকরশ্মি উৎপন্ন হতে পারে, যাদের গতিপথও সম্পূর্ণ আলাদা,তেমনি একটা প্রজাতি থেকে দুই বা ততোধিক নতুন ও ভিন্ন প্রজাতি উৎপন্ন হতে পারে বা বিবর্তিত হতে পারে।একটা প্রজাতি থেকে হুট করে দুইটা প্রজাতি টপকায় না। খুবই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে, আর একসময় লক্ষ করলে দেখা যায় যে এরা আলাদা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তো আলাদা প্রজাতি হবার আগে, এরা যখন একই প্রজাতির দুইটা আলাদা দল হিসেবে থাকে, তখন এদের মধ্যে পার্থক্যকারী যে ট্রেইটগুলো বিবর্তিত হয়, যেই ট্রেইটগুলো তাদের কমন এন্সেস্টরে উপস্থিত ছিলোনা, তার বিবর্তনকেই বলে Divergent Evolution বা অপসারী বিবর্তন।আর এমন অনেকগুলো ভিন্ন ট্রেইটের বিবর্তনের ফলেই একসময় সেই দুটো দল আপাদমস্তক আলাদা হয়ে যায়,আর দুটো প্রজাতির উৎপত্তি হয়।

মানে সহজ কথায় বলতে গেলে, অপসারী বিবর্তনের ফলেই ভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি হয়।

ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন কেন হয়? সহজ উত্তর- ভিন্ন পরিবেশের কারণে, সিরিজে আজ পর্যন্ত যা আলচনা করেছি প্রায় সবই হলো ভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে, এমন কেন হয়, কিভাবে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন নিয়ে বলার আর তেমন কিছু নেই।

এবার অন্য এক ধরনের বিবর্তন নিয়ে বলি।

সমান্তরাল সরলরেখা কি তা সবাই নিশ্চই জানেন! এমন দুইটা রেখা যারা কখনো মিলিত হয়না।আরেকটুখানি জটিল সংজ্ঞা দিলে বলা যায়, এমন দুইটা রেখা ,যার একটার যেকোনো বিন্দু থেকে অপরটার ওপর লম্ব আকলে ,সর্বদা সেই লম্বদূরত্ব সমান হবে, যতবারই আঁকেন না কেন!

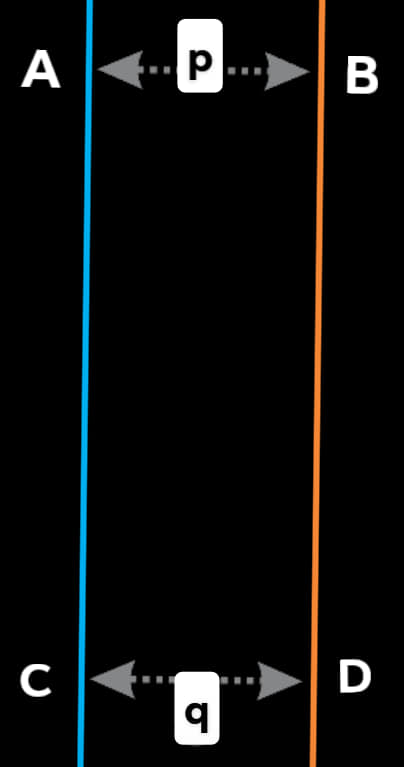

এইবার ধরুন, দুইটা প্রজাতি আছে A আর B. এদের মধ্যে কনভার্জেন্ট ইভোলুশনের ফলে একই ধরনের একটা ট্রেইট p এর বিবর্তন হয়েছে। এবার কয়েক মিলিয়ন বছর পর প্রজাতি A থেকে প্রজাতি C আর প্রজাতি B থেকে প্রজাতি D এর বিবর্তন ঘটলো।দেখা গেলো যে এই C আর D এর মধ্যেও কনভার্জেন্ট ইভোলুশনের ফলে একই ট্রেইট q এর বিবর্তন হয়েছে।

এইবার এটাকে জ্যামিতিত্র মাধ্যমে দেখাই।

নিচের প্রথম চিত্রে দেখুন, বাম দিকেরটায়, দুইটা সমান্তরাল সরলরেখা , এরা হলো প্রজাতির বিবর্তনের ধারা, চিরচলমান।

বামপাশের ধারায় একটা বিন্দু হলো A আর ঠিক এই বিন্দু থেকে ডানপাশের রেখায় একটা লম্ব আঁকলে যে বিন্দু পাব, সেটা হলো B, মানে A আর B হলো দুইটা প্রজাতি, এদের মধ্যে একটা কমন ট্রেইটের কনভার্জেন্ট ইভোলুশন হয়েছে, সেটা হলো p. এবার প্রজাতির বিবর্তনের ধারা চলতে চলতে সমান্তরাল সরলরেখায় C আর D এর বিবর্তন হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যেও কনভার্জেন্ট ইভোলুশন হয়েছে q ট্রেইটের। বাস! হয়ে গিয়েছে প্যারালেল ইভোলুশন বা সমান্তরাল বিবর্তন।

যদি দুইটি অসম্পর্কিত প্রজাতির মধ্যে একটা কমন ট্রেইট থাকে, আর সেই দুইটি প্রজাতি থেকে উৎপন্ন আরো দুইটি প্রজাতির মধ্যেও একটা কমন ট্রেইট বিবর্তিত হয়, তাহলে তাকে বলে প্যারালেল ইভোলুশন। উল্লেখ্য যে প্রজাতি দুইটি সম্পূর্ন অসমপর্কিত।

চিত্রে একটা আয়ত দেখে কেউ মনে করবেন না যে দুইটা প্রজাতি একই সময়ে থাকতে হবে আর একই সময়ে নতুন দুইটা প্রজাতি বিবর্তিত হতে হবে। আমি সামান্তরিকও আকতে পারতাম, ট্রাপিজিয়ামও আকতে পারতাম( জটিল দেখে আঁকিনি)। মানে সময় কোনো ম্যাটার না। ম্যাটার হলো দুইটা প্রজাতিতে একটা কমন ট্রেইট থাকবে, সেই দুইটা প্রজাতির দুইটা এন্সেস্টর প্রজাতির মধ্যেও আরেকটা ভিন্ন কমন ট্রেইট থাকবে, আর প্রজাতি দুইটা অসম্পর্কিত হবে। এই ই।

প্যারালেল ইভোলুশন নিয়ে আসলে অত বেশি কিছু বলার নেই।

এই প্যারালেল ইভোলুশন বরাবরই বিজ্ঞানীদের প্যারা দিয়ে আসছে। কারণ তারা প্যারালেল আর কনভার্জেন্টের মধ্যে ঠিক কোনো সীমানা টানতে পারেননি।যদি ওভারসিম্পলিফাই করি, তাহলে বলা যায় যে পরপর দুইবার কনভার্জেন্ট ইভোলুশন হলেই প্যারালেল ইভোলুশন হবে। কিন্তু ওপরে ব্যাখ্যা করেছি যে আরো কিছু ব্যাপার এখানে কাজ করে। যাই হোক, বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে মারামারি করতে থাকুক, আমরা এগিয়ে চলি।

আচ্ছা, এই কনভার্জেন্ট আর প্যারালেল ইভোলুশনে কমন একটা ঘটনা ঘটেছে,কি হয়েছে? একাধিকবার একই ট্রেইটের বিবর্তন হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। কার মধ্যে, কীভাবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

এইযে একই ট্রেইটের বারবার বিবর্তন, একে বলা হয় Recurrent Evolution বা পৌনঃপুনিক বিবর্তন।কিন্তু কনভার্জেন্ট আর প্যারালেল এ দুইটা ভিন্ন প্রজাতিতে বা দুইটা ভিন্ন প্রজাতির ধারায় এক ট্রেইটের বিবর্তন হয়েছে, তবে রিকারেন্টে একই প্রজাতির ধারায় এই ঘটনা ঘটতে পারে। ধরুন ক থেকে খ এর আর খ থেকে গ এর বিবর্তন হয়েছে। দেখা গেলো ক তে একটা ট্রেইটের বিবর্তন হয়েছিলো, খ তে সেটা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার গ তে সেটা বিবর্তিত হয়েছে।

রিকারেন্ট ইভোলুশন বলতে আসলে শুধু ফিনোটাইপ না, জিনোটাইপকেও বোঝানো হয়, অর্থাৎ রিকারেন্ট মিউটেশনকেও বোঝানো হয়। আর মিউটেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সুইচ অন-অফ করার মতো। একটু আগে যে উদাহরণ দিলাম, ক তে একটা মিউটেশনের সুইচ অন হয়েছিল, খ তে অফ হয়ে গেল,আবার গ তে অন হলো।ব্যাপারটা এরকম। তবে সমগ্র প্রজাতিতে সেই মিউটেশনটা ফিক্স হওয়া মোটেই সুইচ অন-অফের মতো না, সেটা হতে অনেক সময় লাগে। জানেন নিশ্চই!

মিউটেশন জিনিসটা জীবের জন্য র্যান্ডম, তবে সেই র্যান্ডমনেসের মধ্যে যখন কোনো অদ্ভুত প্যাটার্ন পাওয়া যায়, ধারণা করা হয় যে তখনই রিকারেন্ট ইভোলুশনের ঘটনা ঘটে। যদিও এই রিকারেন্টও সম্পুর্ণ র্যান্ডম হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ।একই পরিবেশের কারণে রিকারেন্ট ইভোলুশন ঘটতে পারে, আর তা খুবই স্বাভাবিক, আগের পর্বে আলচনা করেছিলাম। তবে মলিকুলার লেভেলে জিনিসটা এতটাও সোজা না।

একটা মিউটেশন কীভাবে প্রকাশিত হয়, মানে কীভাবে তার ফিনটাইপ এক্সপ্রেস হয়, কীভাবে সেটা কোনো কারণে বিবর্তিত নতুন প্রজাতিতে আড়ালে চলে যায়, আবার কীভাবে নতুন আরেকটা বিবর্তিত প্রজাতিতে সেটা হঠাৎ প্রকাশিত হয়, এগুলো খুবই জটিল প্রক্রিয়া। এখানে কি কি প্রভাবক, কি কি ফ্যাক্টর কাজ করে তা নিয়ে গবেষণা করে যদি কোনো সুস্পষ্ট প্যাটার্ন পায়া যায়, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা বিবর্তনের নতুন কোনো চালিকা শক্তির সন্ধান পেতে পারি।

এজন্যই কিছুদিন আগ পর্যন্তও ফিনোটাইপ লেভেলে রিকারেন্ট ইভোলুশনের গবেষণা বেশি হতো, তবে বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে জিনোটাইপ লেভেলে বা মলিকুলার লেভেলেও এর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা হচ্ছে।

পর্ব-৪৩: প্রজাতিকরণ

বিবর্তনের ফলে কী হয়? ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি হয়। অবশ্য জিন ফ্লো’র মাধ্যমে দুটো আপাত প্রজাতি এক হয়ে যেতে পারে, তবে তা খুবই কম। তাই আমরা বলতে পারি যে বিবর্তনের ফলে একটা প্রজাতি থেকে একাধিক প্রজাতি্র বিবর্তন হয়। এই প্রজাতি উৎপন্ন হবার প্রক্রিয়াটাই প্রজাতিকরণ বা Speciation.

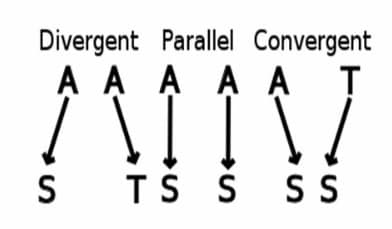

প্রকৃতিতে প্রজাতিকরণের প্রধানত চারটা Geographic Mode আছে। এদেরকে ভাগ করা হয় প্রজাতিকরণকালে প্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন ধরনের ভৌগলিক ব্যবধান তৈরি হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে।এগুলো হলো Allopatric, Peripatric,Parapatric, Sympatric. এছাড়াও অনেক ভাগ-বিভাগ আছে যা আমরা জানতে পারবো।

তবে অনেকে আবার বলেন যে আসলে ভাগ হলো দুইটা, এলোপ্যাট্রিক আর সিম্প্যাট্রিক, আর বাকি সব এদের বিশেষ প্রকারভেদ।সে যাই হোক, আমরা সবগুলো নিয়েই মোটামুটি একটা আলোচনা করবো।

জিওগ্রাফিকালি বিভক্ত হবার পর এই প্রজাতিকরণ ঘটাতে কাজ করে আবার ওই ন্যাচারাল সিলেকশন, জিন ড্রিফট, সিম্বায়োসিস, সেক্সুয়াল সিলেকশন, ইত্যাদি, যা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। তো আজকে থেকে আমরা এই প্রজাতিকরণ নিয়ে জানবো।

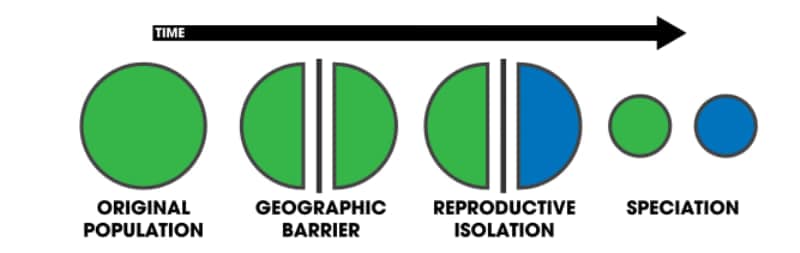

সবার আগে Allopatric Speciation. গ্রীক Allo শব্দের অর্থ ভিন্ন, আর Patric শব্দের অর্থ পৈত্রিক নিবাস। যেই প্রজাতিকরণ পদ্ধতিতে একটি প্রজাতির মাঝে কোনো ভৌগলিক বাধা তৈরি হবার ফলে তারা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়, আর তাদের মধ্যে জিন ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়, তাকে এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন বলে।

জিন ফ্লো বন্ধ হয়ে গেলে দুইদলের জিন পুলের মধ্যকার মিউটেশনগুলো আদান-প্রদান হতে পারে না, তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সিলেকশন প্রেশার কাজ করে, ফলে তারা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ফিক্সেশনের শিকার হয়। এভাবে একসময় তারা দুইটি নতুন প্রজতিতে রূপান্তরিত হয়।

এই হলো এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের বেসিক কথা।

এই ভৌগলিক বাধা নানা ধরনের হতে পারে। টেকটনিক প্লেটগুইলোর চলনের ফলে পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি, জলাশয়, দ্বীপ,গিরিখাদ প্রভৃতি সৃষ্টি কিংবা মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলেও দুইটি এলাকার মধ্যে সীমা তৈরি হয় ও একটি প্রজাতির দুইটি দল তৈরি হতে পারে। মূলত এই ভৌগলিক বাধা তৈরির ফলে তারা একদল অন্যদলের সাথে প্রজনন ঘটাতে পারে না। এই প্রজনন ঘটে না বলেই দুই দলের জিন পুল আলাদা হতে থাকে। এই ঘটনাকে বলে Reproductive Isolation.

রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের মৌলিক কারণ হিসেবে কাজ করে। এই রিপ্রোডাক্টীভ আইসোলেশন প্রধানত দুই প্রকার। Pre-zygotic আর Post-zygotic. প্রিজাইগোটিক বলতে বোঝায় জাইগোট গঠিত হবার আগের বাধা, মানে জাইগোটই গঠিত হতে না পারা। সহজ কথায় সংগমই না করতে পারা। ওই ভৌগলিক বাধার কারণেই এমন হয়, সংগম ঘটতেই পারে না। পোস্টজাইগোটিক বলতে বোঝায় জাইগোট গঠনের পরে বাধা।

প্রজননের উদ্দেশ্যই হলো উর্বর সন্তান উৎপাদন করা। যদি সন্তান হয়, কিন্তু তা প্রজননক্ষম না হয়, তাহলে বিবর্তনে দৃষ্টিতে তার মূল্য নেই। যদি দুইটি দল প্রজনন করেও উর্বর সন্তান উৎপাদন না করতে পারে, তাহলেও তাদের মধ্যে জিন ফ্লো হচ্ছে না।এইটাই পোস্টজাইগোটিক।

এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন কে প্রধানত দুইটা মডেলে ভাগ করা হয়।

প্রথমটা হলো Vicariance Model. ভিকারিয়েন্স মডেল হলো এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের, এমনকি স্পিসিয়েশনেরও সবচেয়ে সাধারণ রূপ।একটি প্রজাতির মাঝে যেকোনো ভৌগলিক কারণে জিন ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়, ফলে তারা ধীরে ধীরে ভিন্ন প্রজাতিকরণের দিকে এগোতে থাকে। প্রজাতিটি দুইটি দলে ভাগ হবার পর তাদের মধ্যে জিনোটাইপিক বা ফিনোটাইপিক ডাইভার্জেন্স হতে পারে।

মানে তাদের জিন পুলে ভিন্ন ভিন্ন মিউটেশন ফিক্স হতে পারে, তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সিলেকশন প্রেশার কাজ করতে পারে, বা তারা জেনেটিক ড্রিফটের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এরপর তারা ধীরে ধীরে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশনের দিকে এগিয়ে যাবে আর একসময় ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে।

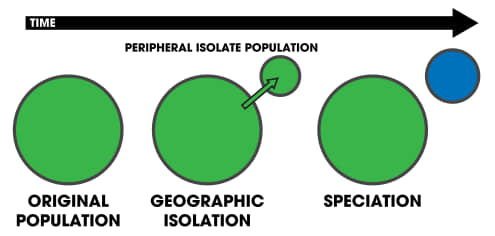

এরপর আসে পেরিপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন।

এটা এমন একটা প্রক্রিয়া, যেখানে মূল প্রজাতি হতে ক্ষুদ্র একটা দল কোনো ভৌগলিক কারণে আলাদা হয়ে যায়, তবে মোটামুটি নিকটেই বাস করে, যেমন- সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপে, এরপর তাদের সাথে এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের মতোই সব ঘটনা ঘটে এবং তারা ধীরে ধীড়ে ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়।

দেখে মনে হতে পারে যে এলোপ্যাট্রিক আর পেরিপ্যাট্রিক অনেকটা একই রকম। আসলেও তাই, এরা অনেকটাই সদৃশ। তবে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় মূলত তিনটা জায়াগায়। সেগুলো হলো ঃ

১। মূল জনসংখ্যা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দলের আকার, খুবই ছোট

২। ভিন্ন পরিবেশে আর ছোট জনসংখ্যায় শক্তিশালী সিলেকশন প্রেশার

৩। ছোট জনসংখ্যায় জেনেটিক ড্রিফটের নাটকীয় প্রভাব

এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনে সাধারণত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দলগুলো বড় হয়, বড় হবার কারণে তাদের ওপর সিলেকশন প্রেশার তুলনামূলক কম থাকে, আর জেনেটিক ড্রিফট হলে বড় জনসংখ্যায় প্রভাব অত স্পষ্ট হয়না।

পেরিপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের আবার কতগুলো মডেল আছে, সেন্ট্রিফিউগাল,সেন্ট্রিপেটাল,কোয়ান্টাম( না, ফিজিক্সের কোয়ান্টাম না), বাডিং, ইত্যাদি।

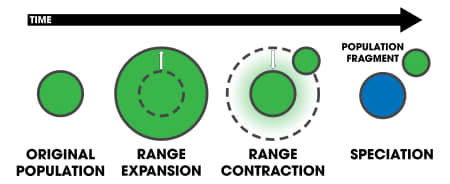

সেন্ট্রিপেটাল মানে কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার প্রবণতা। এখানে মূল প্রজাতি থেকে একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা প্রজাতি তৈরি হয়। বিচ্ছিন হবার কারণ সাধারণত মূল প্রজাতির সম্প্রসারণ আর সংকোচন, সম্প্রসারিত হবার পর সংকোচিত হবার সময় একটা অংশ কেন্দ্র থেকে বা মূল প্রজাতি থেকে আলাদা হয়ে যায়, কেন্দ্রের দিকে আসতে চেয়েও পারে না, বা সংকোচিত হতে গিয়ে আলাদা হয়ে যায়।

এখানে সম্প্রসারণ বলতে সাধারণত বোঝায় বিচরণভূমি বাড়ানো, এরপর যেকোনো কারণেই বিচরণভূমি কমতে পারে বা সংকোচিত হতে পারে।

এর বিপরীত হলো সেন্ট্রিফিউগাল। এর অর্থ কেন্দ্র হতে দূরে সরার প্রবণতা। এটা একেবারেই পেরিপ্যাট্রিক এর সমার্থক। মূল প্রজাতি থেকে বা কেন্দ্র থেকে ভৌগলিক কারণে একটা দল দূরে সরে যায়।নিচে ছবিগুলো দেখলে আরো পরিষ্কার হবে বিষয়টা।

বাকিগুলো নিয়ে আর এখানে আলোচনা করছিনা।

আরেক ধরনের স্পিসিয়েশন আছে, যাকে বলা হয় মাইক্রোএলোপ্যাট্রিক। সব কিছু একই, শুধু এক্ষেত্রে খুবই ছোট একটা স্থানের মধ্যে এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন ঘটে।মানে পাহাড়-পর্বতের মতো বড় কিছু না, ছোট-খাট কোনো জায়গায় ভৌগলিক বাধা তৈরি হয়, আর তারপর স্পিসিয়েশন ঘটে।

স্পিসিয়েশনের ক্ষেত্রে আবার আরো অনেক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

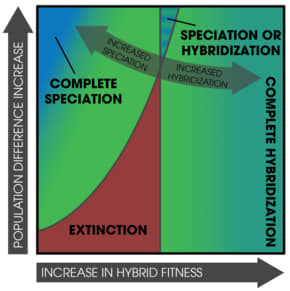

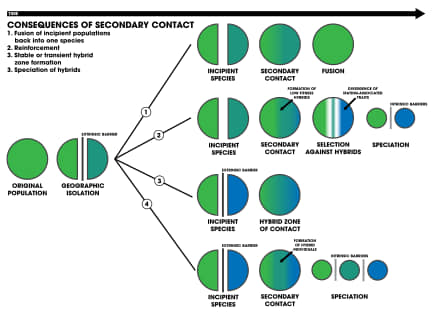

ধরুন ভৌগলিক বাধা তৈরি হলো, প্রজাতিকরণ শুরু হলো, কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন পূর্ণাঙ্গতা পাবার আগেই কোনোভাবে দুইটি দলের মধ্যে জিন ফ্লো ঘটতে শুরু হলো। একে বলে সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট। মানে প্রজাতিকরণ হবার আগে দ্বিতীয় সংযোগ।

এমতাবস্থায় যদি উৎপন্ন সন্তান যথেষ্ট সুস্থ-স্বাভাবিক-উর্বর হয়, তবে তাদের মধ্যে অনেক বেশি জিন ফ্লো ঘটে স্পিসিয়েশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

যদি সন্তান যথেষ্ট সুস্থ-স্বাভাবিক-উর্বর না হয়, যদি সার্ভাইভাল রেট কম থাকে, তবে কিছু সময় ধরে তারা এমন সন্তানই উৎপাদন করতে থাকবে, এই সন্তানকে বলে হাইব্রিড। এই কিছু সময় পার হবার পর এই হাইব্রিডদের বিরুদ্ধে সিলেকশন প্রেশার কাজ করবে, আর এরা বিলুপ্ত হবে। ওইদিকে দুইটা দল দুইটা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে।

আবার দেখা গেলো যে উৎপন্ন হাইব্রিড প্রজাতির সার্ভাইভাল রেট বেশ ভালো। অনেক পরিমাণে হাইব্রিড তৈরি হবার ফলে দেখা গেলো যে এই হাইব্রিডরা আবার তৃতীয় একটা দল হিসেবে নতুন একটা প্রজাতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানে এরা নিজেদের মাতৃপ্রজাতিদ্বয়ের থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হবে, যেহেতু সংখ্যা বেশি।

তারপর এদের ওপরও আলাদা সিলেকশন প্রেশার কাজ করবে, জিন ফ্লো কমে আসবে, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন হবে, নতুন হাইব্রিডদের প্রজাতি তৈরি হবে। এই ঘটনাকে বলে হাইব্রিড স্পিসিয়েশন। মানে ওই দুইটি প্রজাতি হবার পাশাপাশি ওই দুইটির সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্টের ফলে সৃষ্ট হাইব্রিডদেরও নতুন একটা প্রজাতি তৈরি হবে!

পর্ব-৪৪: প্রজাতিকরণ(২)

গতপর্বে আমরা এলোপ্যাট্রিক আর পেরিপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ বাকি দুটো নিয়ে আলোচনা করবো।

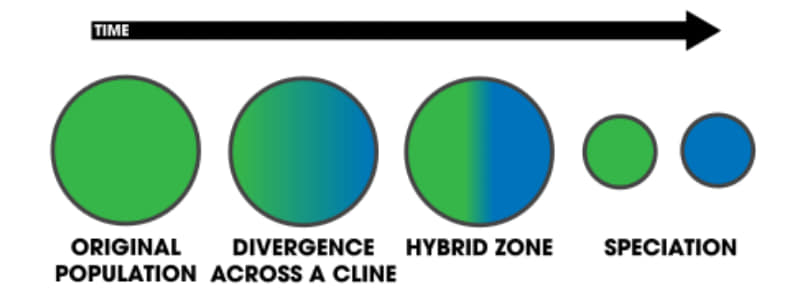

প্যারাপেট্রিক স্পিসিয়েশনঃ এইটা বেশ অদ্ভুত ধরনের প্রজাতিকরণ।এখানে একটা প্রজাতির দুইটি দলের মধ্যে রিপ্রোডাক্টিভ আইসলেশন গড়ে ওঠে ঠিকই, তবে তাও তাদের মধ্যে সীমিত মাত্রায় জিন ফ্লো চলতে থাকে।

এটা মূলত হয় আংশিক ভৌগলিক বাধা তৈরির কারণে, ফলে তারা অধিকাংশ সময় আলাদা থাকলেও মাঝে মাঝে প্রজনন ঘটাতে পারে। তবে জিন ফ্লো এর মাত্রা কম হয় বলে দুইটি দলের ওপর ভিন্ন দুইটি সিলেকশন প্রেশারের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনা। ধীরে ধীরে ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন হয়, দুইটি ভিন্ন প্রজাতি গড়ে ওঠে। এর মাঝে আবার হাইব্রিডদের জন্ম হতে পারে, যেহেতু ভৌগলিক বাধাটা আংশিক, তবে অধিকাংশ সময়ই এই হাইব্রিডদের ফিটনেস কম হয়, সার্ভাইভাল রেট কম হয়, ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ওদিকে ধীরে ধীরে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন চরম আকার ধারণ করতে থাকে, জিন ফ্লো বন্ধ হতে থাকে, আর একসময় নতুন দুইটি প্রজাতি তৈরি হয়।

প্যারাপেট্রির সাধারণত তিনটা ফর্ম আছে, Clinal , Stepping-stone, Stasipatric

প্যারাপেট্রিকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রজাতির জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে একটা ভৌগলিক সীমানার মাঝে বিস্তৃত থাকে।নানা প্রাকৃতিক কারণে এই বিস্তৃতি বদলাতে পারে। যখন এমন হয়, তখন প্রাণিরা তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।ফলে একই প্রজাতির মাঝে নির্দিষ্ট কোনো একটা পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় একটা কন্টিনিউয়াম দেখা যায়, নানাবিধ বৈশিষ্ট্যএর কন্টিনিউয়াম বা ধারাবাহিকতা।এর মধ্যে আবার তাদের মাঝে জিন ফ্লো থাকে, কিন্তু কম।

ফলে আমরা দেখতে পাই একটা Cline। ক্লাইন বলতেও একটা ধারাবাহিকতা বোঝায়। যেমন- একটা ছবির কথা চিন্তা করুন, একপাশে কালো, আরেকপাশে সাদা। মাঝখানে এদের অসংখ্য শেড। একপাশ থেকে দেখলে মনে হবে ছবিটা কালো থেকে সাদা হচ্ছে, খুব ধারাবাহিকভাবে, ধাপে ধাপে। আর আরেকপাশ থেকে দেখলে মনে হবে সাদা থেকে কালো। এই জিনিসটাকেই ক্লাইন বলে।

তো, এমন ক্লাইন উপরে আলোচিত কারণে দেখা যায়। এই ক্লাইনের ওপর যখন আবার ভিন্ন ভিন্ন সিলেকশন প্রেশার কাজ করে, তখন তাদের জিনপুলের এলিল ফ্রিকোয়েন্সিতে স্পষ্ট ফারাক দেখা যায়, যা তাদেরকে ধীরে ধীরে ভিন্ন প্রজাতিকরণের দিকে ধাবিত করে।

Stepping-stone এ একই প্রজাতির নির্দিষ্ট একাধিক বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যা থাকে, কিন্তু তাদের মাঝে ক্লাইনের মতো ধারাবাহিক সম্পর্ক থাকেনা, ফলে জিন ফ্লো এর মাত্রাও অনেক কম হয় বাকিগুলো থেকে। আর বিচ্ছিন্ন বলে তাদের প্রজাতিকরণ হবার সম্ভাবনা আর দ্রুতি বেশি।এক্ষেত্রে যত ছোট জনসংখ্যা হবে, তত দ্রুত আর সম্ভাবনাময় হবে, কারণ ছোট জনসংখ্যার জিন পুলে ফিক্সেশন দ্রুত হবে।

Stasipatric এ প্রজাতির মধ্যকার জনসংখ্যার ক্রোমোজোমাল ডিফারেন্স তাদেরকে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশনে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে একটা জনসংখ্যার ক্রোমোজোমের গঠন “Underdominate” হয়ে যায়, আন্ডারডমিনেট বলতে বোঝায় হেটেরোজাইগাসদের বিরুদ্ধে সিলেকশন। ফলে ডিসরাপ্টিভ সিলেকশন দেখা যায়, হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট আর হোমোজাইগাস রিসেসিভদের। ফলে এই দুইটি ক্রোমোজোমের গঠনের দিকে ডাইভার্জেন্ট ইভোলুশন ঘটে। এক্ষেত্রে জিন ফ্লো হবার সুযোগ থাকে।

তবে শুধুমাত্র ক্রোমোজোমাল ডিফারেন্সের কারণে প্রজাতিকরণ হতে পারে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে, রিপ্রডাক্টিভ আইসোলেশন হতে পারে।

প্যারাপেট্রি আর এলোপেট্রি মিলিয়ে আরেকধরনের স্পিসিয়েশন আছে, যার নাম “প্যারা-এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন” এখানে প্রজাতিকরণ শুরু হয় প্যারাপেট্রিএ দ্বারা, কিন্তু শেষ হয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় এলোপ্যাট্রির দ্বা্রা।

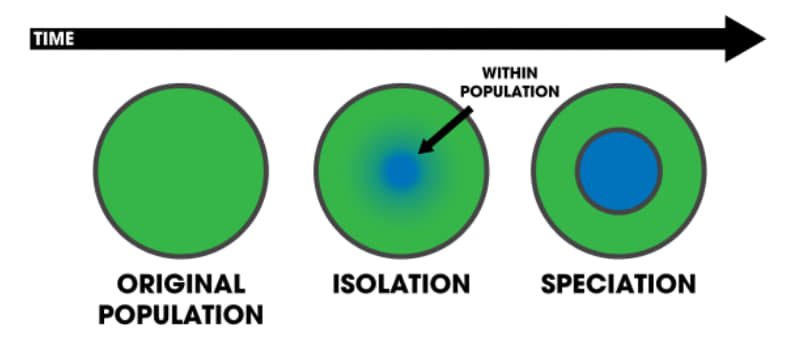

এবার Sympatric Speciation. গ্রীক ভাষায় Sym মানে একই, আর Patri মানে পিতৃভূমি, পিতার আর আদিপুরুষের বসবাসের স্থান। তাই বুঝতেই পারছেন, সিম্প্যাট্রিক স্পিসিয়েশনে একই ভৌগলিক এলাকার মাঝে থেকে একটা প্রজাতি থেকে আরেকটা প্রজাতির উৎপত্তি হয়। এদের মাঝে কোনো ভৌগলিক বাধা থাকেনা। তাহলে এদের মাঝে রিপ্রডাক্টিভ আইসোলেশন কীভাবে গড়ে ওঠে?

হতে পারে আন্ডারডমিনেন্স এর কারণে , যা একটু আগেই ব্যাখ্যা করেছি, অথবা হতে পারে সেক্সুয়াল সিলেকশনের কারণে। দেখা গেল নির্দিষ্ট কিছু নারীরা বিশেষ কিছু পুরুষদের পছন্দ বেশি করছে, তখন ধীরে ধীরে সেই নারী-পুরুষরা মূল জনসংখ্যার মাঝে থেকেও আলাদা হয়ে যাবে।

সিম্প্যাট্রি নিয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই।

আমাদের স্পিসিয়েশন নিয়েও পড়ালেখা শেষ।

আচ্ছা, একটা বিষয় খেয়াল করেছেন? এইযে চার ধরনের স্পিসিয়েশন পড়লাম, এরাও কিন্তু একটা ক্লাইন, এরাও একটা ধারাবাহিকতা। এর একপাশে আছে এলোপ্যাট্রি, যেখানে প্রজাতির দুটি দল একেবারে আলাদা হপ্যে যায়, জিন ফ্লো একেবারে বন্ধ থাকে, রিপ্রডাক্টিভ আইসোলেশন চরমমাত্রায় থাকে। আরেকপাশে আছে সিম্প্যাট্রি, যেখানে প্রজাতির দুটি দল গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু এদের মাঝে কোনো ভৌগলিক বাধা থাকেনা।

এই এলোপ্যাট্রি আর সিম্প্যাট্রি হলো সিপিসিয়েশনের দুটি চরম পর্যায়, এদের মাঝে অসংখ্য ধাপ,পর্যায় বা শেড আছে। পেরিপ্যাট্রি,প্যারাপেট্রি ইত্যাদিতে বিভিন্ন মাত্রায় ভৌগলিক বাধা ,জিন ফ্লো, আইসোলেশন দেখা যায়। এরা সেই ধারাবাহিকতার বিভিন্ন বিন্দুতে অবস্থান করে।

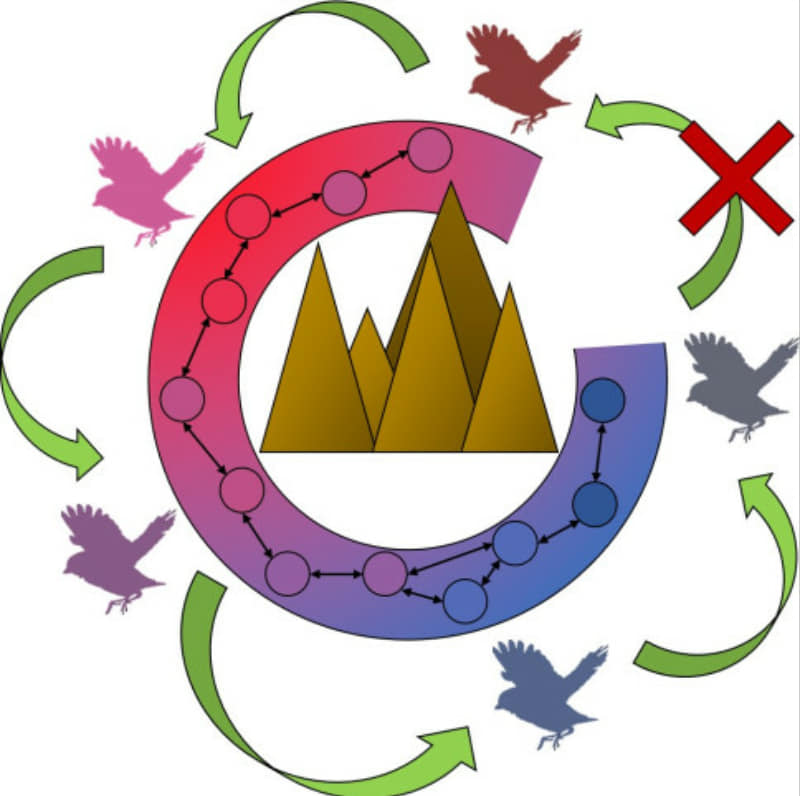

আজ আরেকটা বিষয় নিয়ে আলচনা করে শেষ করবো। সেটা হলো Ring Species.

এলোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশনের একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে রিং স্পিসিস তৈরি হয়।

ভাবুন, একটা মাঠে কোনো একটা প্রজাতির অনেক জীব বাস করতো। একদিন প্রচুর ঝড়-বৃষ্টির কারণে মাঠের মাঝে বিশাল একটা পুকুরের মতো সৃষ্টি হলো। ফলে পুকুরের এক পাশের প্রাণিরা ঠিক তার উল্টোপাশের প্রাণি থেকে আলাদা হয়ে গেল।কিন্তু তারা পাশাপাশি অবস্থানকারী প্রাণিদের সঙ্গে মটামুটি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলো। ফলে পাশাপাশি তকা প্রাণিদের সাথে প্রজনন করা সম্ভব হলো।ফলে পাশাপাশি প্রাণিদের মধ্যে জিন ফ্লো সম্ভব হলো।

এবার ধরি গোলাকার পুকুরের এক মাথায় একটা দল ক। ক এর ডান খ, বামে গ। খ এর ডানে ঘ,বামে ক।গ এর বামে ঙ,দানে ক। ক প্রজনন করছে খ আর গ এর সাথে। খ করছে ঘ আর ক এর সাথে। গ করছে ঙ আর ক এর সাথে। কিন্তু ক এরর সাথে ঘ বা ঙ প্রজনন করতে পারছে না, ঘ এর সাথে ঙ এর দেখা পর্যন্ত হচ্ছে না। এভাবে আর দূর গেলে এমন একটা দল পাবো যার সাথে ক এর সম্পর্ক একেবারেই নেই। মানে এখানেও একটা ক্লাইন তৈরি হচ্ছে।

পাশাপাশি দুট দল প্রজনন করছে, জিন ফ্লো হচ্ছে, কিন্তু দূরে অবস্থিত দুট দলের মধ্যে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন তৈরি হচ্ছে। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে থাকলে গোলাকার পুকুরের একই বিন্দুতে এমন দুট দল পাবো যারা একে অন্যের সাথে প্রজনন করে না, তাদের মাঝে পার্থক্য এতটাই প্রবল হয়ে উঠবে।

হ্যা, একই বিন্দুতে। মানে ব্যাপারটা একটা রিং এর মতো, ওই দুইটা প্রজাতি, যারা একই স্থানে থেকেও একে অন্যের সাথে মিলিত হচ্ছে না, তারা হলো রিং এর শেষ দুই প্রান্ত।আমরা যে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম, সেখানে এই দুটা মাথা হলো ঘ আর ঙ।

এই রিং স্পিসিস প্রকৃতিতে অনেক দেখা যায়, তাই এরা বিবর্তনের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এরা এটাও প্রমাণ করে যে জিন ফ্লো সচল থাকলেও দুট ভিন্ন প্রজাতি তৈরি হতে পারে। এখন সমস্যা হলো এই রিং এর শেষ মাথার দুট দলকে নাহয় দুইটা প্রজাতি বলা যেতে পারে,কিন্তু মাঝের যে এত গুলো দল, একটা কন্টিনিউয়াম, এদের কাকে কোন প্রজাতিতে ফেলা যায়? তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

পর্ব-৪৫:প্রাকৃতিক নির্বাচন – ফিরে দেখা

বিবর্তনের মতো বিশাল একটা টপিক নিয়ে লেখার দুঃসাহস করেছিলাম। প্রথম যখন লেখা শুরু করি, ভেবেছিলাম ১৫-২০ পর্বে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যত লিখতে থাকলাম, টপিক বাড়তে থাকলো।লিখতে থাকলাম। এখন আমরা মোটামুটি ভাবে বিবর্তনের প্রধান মেকানিজমগুলো, কী হয়, কেন হয়, কীভাবে হয়, তা জেনেছি।তবে প্রথমদিকের পর্বগুলো ছিলো অনেক সিমপ্লিফাইড, আর শেষের দিকে , মানে রিসেন্ট পর্বগুলো একটুখানি জটিল। তাই ভাবলাম যে ব্যালেন্স করার জন্য প্রথমদিকের টপিকগুলো নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। আজ থেকে তাই করবো।

আমাদের বিষয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন।কারণ এটিই বিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

এটা কী, কেন হয়, কীভাবে হয়, তা নিয়ে আলোচনা আগে করেছি, মানে মেকানিজম আরকি। এর তিনটা শ্রেণিবিভাগ নিয়েও আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু আরো আছে। আমরা জেনেছিলাম Directional Selection, Disruptive Selection & Stabilizing Selection নিয়ে। তবে এই শ্রেণিবিভাগটার ভিত্তি হলো কোনো ট্রেইটের ওপর সিলেকশনের প্রভাব। সেই গ্রাফগুলোর কথা মনে করুন, ডায়রেকশনাল সিলেকশনে কোনো একটা চরম ফিনোটাইপ এর পক্ষে সিলেকশন হয়, ডিসরাপ্টিভ এ দুইটা চরম ফিনোটাইপ সিলেক্টেড হয়, আর স্ট্যাবিলাইজিং এ মাঝামাঝি ফিনটাইপটা সিলেক্টেড হয়। এই ফিনটাইপগুলো হলো ট্রেইট, এগুল টিকে যাচ্ছে , নাকি বিলুপ্ত হচ্ছে, মানে এগুলোর ওপর সিলেকশনের প্রভাব কেমন, তার ওপর ভিত্তি করেই সিলেকশন ওই তিন প্রকার।

আজ আলোচনা করবো জেনেটিক ডাইভার্সিটির ওপর প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রকারভেদ গুলো নিয়ে।মানে এক্ষেত্রে ন্যাচারাল সিলেকশন কোনো জিন পুলে জেনেটিক ডাইভার্সিটি কমায়, বাড়ায়, নাকি কি করে, তার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ হবে।

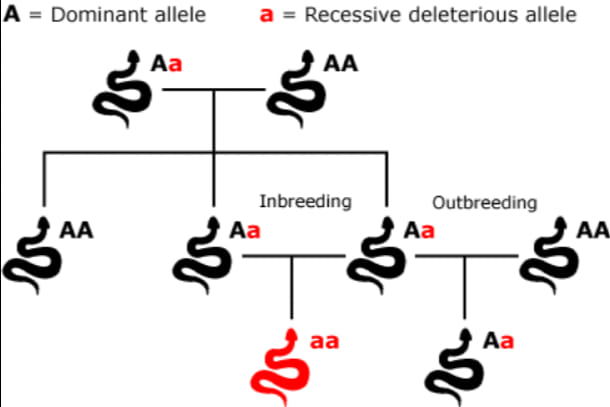

Purifying বা Negative Selection, এটি Deleterious allele দের বিরুদ্ধে সিলেকশন ঘটায়, ফলে জিন পুলে ডাইভার্সিটি বা জিন বৈচিত্র কমে যায়। এটা বুঝতে আবার আমাদের জানতে হপবে Genetic Purging নিয়ে।জেনেটিক পার্জিং আর পিউরিফাইং সিলেকশন মূলত একই জিনিস, তবে সিলেকশন শব্দটা এটাকে বৃহত্তর অর্থ দান করে।

ডিলেটারিয়াস এলিল হলো ক্ষতিকর এলিল, যা কোনো জীবের ফিটনেসে কমায়। এমন এলিলের বিরুদ্ধে সিলেকশন হলেই তা নেগেটিভ সিলেকশন, আর ফলে ওই ডিলেটারিয়াস এলিলের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায়, এটাই জেনেটিক পার্জিং।

এলিল মূলত দুই ধরনের হয়, ডমিনেন্ট আর রিসেসিভ। ফলে ডিলেটারিয়াস এলিলও দুই ধরনের, ডিলেটারিয়াস ডমিনেন্ট এলিল, আর ডিলেটারিয়াস রিসেসিভ এলিল।

কারো মধ্যে যদি ডিলেটারিয়াস ডমিনেন্ট এলিল থাকে, তাহলে সে হোমোজাইগাস বা হেটেরোজাইগাস , যেকোনো একটাই হোক না কেন, মারা যাবে। অন্তত ফিটনেস কমবে। ফলে প্রজাতিতে ধীরে ধীরে ডিলেটারিয়াস ডমিনেন্ট এলিলধারীদের সংখ্যা কমতে থাকবে, আর ন্যাচারাল সিলেকশন একসময় এই ডিলেটারিয়াস ডমিনেন্ট এলিলকে প্রকৃতি হতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু থেকে যাবে ডিলেটারিয়াস রিসেসিভ এলিল।

কেন? কারণ রিসেসিভ এলিল হেটেরোজাইগাসে থাকলে তার সহাবস্থানকারী নন-ডিলেটারিয়াস ডমিনেন্ট এলিলের কারণে প্রকাশিত হতে পারেনা।তাই যারা হেটেরোজাইগাস, তাদের মধ্যে ডিলেটারিয়াস রিসেসিভ এলিল দিব্যি টিকে থাকবে।

এবার, যদি দুইজন হেটেরোজাইগোট মিলে প্রজনন করে, তাহলে বড় একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে তাদের কয়েকজন সন্তান হোমোজাইগাস রিসেসিভ হবে।্ফলে তাদের মধ্যে সেই ডিলেটারিয়াস রিসেসিভ এলিল প্রকাশিত হবে, আর ফিটনেস কমে যাবে।

তবে বৃহৎ জনসংখ্যা হলে দুইজন হেটেরোজাইগটের মিলিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম, ফলে সেখানে এই ডিলেটারিয়াস এলিল প্রকাশ হবার হারও কম। কিন্তু জনসংখ্যা যদি ছোট হয়, তাহলে তা বেশি।

ইনব্রিডিং এর ফলে এই ডিলেটারিয়াস এলিল প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা মারাত্মক বেড়ে যায়। কারণ, এখানে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রজনন ঘটে, ফলে জনসংখ্যা কম থাকে। ডিলেটারিয়াস এলিল প্রকাশ হওয়া মানে ফিটনেস কমা, এই ফিটনেস কমার ঘটনাকে বলে Inbreeding Depresion। তবে এর উপকারও আছে, কারণ একবার যখন ডিলেটারিয়াস এলিল প্রকাশিত হয়, নেগেটিভ সিলেকশনের কারণে তার বিপক্ষে সিলেকশন ঘটে।

ফলে প্রজাতি থেকে ডিলেটারিয়াস এলিলের সংখ্যা হ্রাস পায়। এতে পরবর্তীতে যদি কেউ ইনব্রিড করে, তাদের সন্তানের মধ্যে ডিলেটারিয়াস এলিল প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।একে বলে Inbreeding Load হ্রাস পাওয়া ।মানে পরবর্তী ইনব্রিডিং এ ক্ষতির বা ফিটনেস কমার সম্ভাবনা কম।

আচ্ছা,ডিলেটারিইয়াস ডমিনেন্ট এলিলতো নেই বলেই ধরা যায়,কারণ ফিটনেস কমে যায়,ন্যাচারাল সিলেকশন একে বিলুপ্ত করে। ডিলেটারিয়াস রিসেসিভ এলিল নেগেটিভ সিলেকশনের ফলে বিলুপ্ত হয়। তাহলে টিকে কে ?

হেটেরোজাইগাস!

নিশ্চই মনে আছে, দুটো চরম ফিনোটাইপের বিরুদ্ধে বা হোমোজাইগাসের বিরুদ্ধে সিলেকশন, অর্থাৎ মাঝামাঝি ফিনটাইপের পক্ষে বা হেটেরোজাইগাসের পক্ষে সিলেকশন হলো Stabilizing Selection.

এভাবে, নেগেটিভ সিলেকশনের ফলে স্ট্যাবিলাইজিং সিলেকশন ঘটে।

এখানেই শেষ না।

“কান টানলে মাথা আসে” প্রবাদটা শুনেছেন নিশ্চই?

আমাদের কতগুলো জিনও এরকম। এরা এত কাছাকাছি অবস্থান করে যে, প্রজননের জন্য মিয়োসিসকালে যখন রিকম্বিনেশন ঘটে, তখন এরা জোড়া লাগার মতো একসাথে থাকে। ফলে এইসব জিন ইনহেরিটও হয় একসাথে। এদের বলে Linked Gene, আর এই ঘটনাকে বলে বলে Genetic Linkage . Linked Gene রা রিকম্বিনেশনের সময় একসাথে থাকে।ধরি ক আর খ দুটো লিংকড জিন, তাই কোনো কোষে যদি ক থাকে, খ ও থাকবেই।

এবার যদি ক ডিলেটারিয়াস এলিল হয়? তখন কি ঘটবে ? নেগেটিভ সিলেকশনের ফলে ক বিলুপ্ত হবে। কিন্তু ক টানলে খ ও আসে। তাই ক এর সাথে খ ও বিলুপ্ত হবে। কারণ যার মধ্যে ক আছে, তার মধ্যে খ আছে। তাই তার ফিটনেস কমা মানে সে প্রজনন করতে সফল হবে না, ফলে তার সন্তান হবে না , ফলে তার লিংকড ক-খ জিনও পাস হবে না।

এভাবে, যদি কোনো ডিলেটারিয়াস এলিল কোনো লিংকড জিনের অংশ হয়, তাহলে ওই ডিলেটারিয়াস এলিলের বিরুদ্ধে তো সিলেকশন হয়ই, সে লিংকড হওয়ার ফলে ওই লিংকড জিন শুদ্দ বিলুপ্ত হয়। ফলে জেনেটিক ভ্যারিয়েন্স বা জেনেটিক ডাইভার্জেন্স যা কমার কথা, তার থেকেও বেশি কমে যায়।

আর এভাবেই ঘটে নেগেটিভ সিলেকশন বা পিউরিফাইং সিলেকশন।